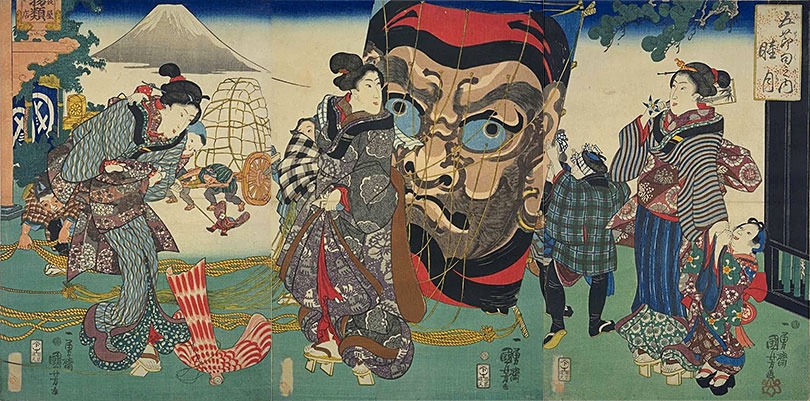

お正月に凧揚げをする意味や由来とは?昔はイカだった?凧の語源とは?

なお、遠州地方にはの文化も一部に存在するが、浜松市内は主に四輪であり、浜松まつりもその範疇である。 このような問題から「いかのぼり禁止令」が出された。 この時代こうした風習があったのかもしれません。

10

なお、遠州地方にはの文化も一部に存在するが、浜松市内は主に四輪であり、浜松まつりもその範疇である。 このような問題から「いかのぼり禁止令」が出された。 この時代こうした風習があったのかもしれません。

10特に凧揚げが盛んに行われていたには、冬休みの時期には電力会社がスポンサーの夕方のニュース番組で「凧揚げは電線のない広い場所で」「電線に引っかかったら電力会社にご連絡ください」という内容のコマーシャルがよく流されていたほどで、当時のトラブルの多さを窺わせる。

これを期間中に行い、通算成績で順位が決まります。

高度約3キロ程度までの観測が限界だった。

13世紀には、蒙古軍が開封の金を包囲した時、包囲された人々は文字を書いた凧を揚げ、それが蒙古軍の上に到達した時糸を切って金軍の捕虜の中に落とし、彼らに反乱を起こすよう促したという記録も残っています。

その江戸時代の庶民の「たこのぼり」の熱中さがあったからこそ、現代の凧揚げという名前が残ったのですね。

左右のバランスがきちんととれるように(1)と(2)はきちんと折ります。

天正14年 1586 12月、家康公は豊臣秀吉公の命により、駿府城に転封された。

そう言えば今でも、元々戦争で使われていた技術が、一般に開放されて生活に便利な道具になったり、遊び道具に転用されたりしていますネ。 392)が作ったという説もあります。

14なぜ「いかのぼり」から凧揚げの「たこのぼり」に変わったのか 凧揚げの「いかのぼり」から「たこのぼり」に変わった由来は、江戸時代初期にありました。

南西の風にあおられ、伝馬・連尺神明・鍛治・肴・板屋・田町等の各町は全焼、新・池・旅籠町の過半は焼失し凧揚げどころではなかったが、一面には、元・元城松城・元目・栄千歳町などでは、従来の 伝統 を活かし間もなく凧を揚げた。

消防組単位で凧合戦に参加していたことを直接確かめる資料は見つかっていないが、消防組の影響は参加各町をで表すことや、古くから参加している町の凧印にはを図案化したものがあることからも伺える。

18昆虫、鳥、その他の獣、そして竜や鳳凰などの伝説上の生き物などが描かれるのが定番だそうです。

元亀元年 1570 家康公の居城となった引間城は、 浜松城 と改名した。

2014年1月25日発刊の中日新聞(浜松版)朝刊33面より。

外部リンク [ ] ウィキメディア・コモンズには、 に関連するカテゴリがあります。