統計検定 準1級に受かったので勉強法を

もちろん、人文系がを学ばないのも問題だが。

15入門用の本で,イラストが多めです.• 過去問を研究し、頻出範囲が何なのか理解することが重要 統計検定準1級は難易度の高い検定ではありますが、 大学で学ぶレベルの統計や数学の知識がある方、2級までの知識がある方は独学でも合格することが可能です。

そして、それぞれの大項目は、それなりに分量があるものになっている。

とはいえ、受験料も決して安くないので1級を受験しようかなと思った方は一度「」を眺めてみて何とかなりそうかを確認することをオススメします。

1つずつ見ていきましょう。

実際、『 』に載っている「本書の使い方」(iv ページ)において、文系の学生については「第7章、第8章は初読の折は割愛してもかまわない」という記述があるぐらいだ。

学生でも社会人でも、限られた時間の中で勉強しなければならないので、仮にお目当ての本が見つからなかった場合、参照するまでに時間がかかる。

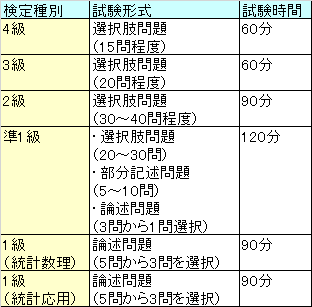

日本統計学会〔編〕. 2016. 準一級はのほか、論述問題もあります。

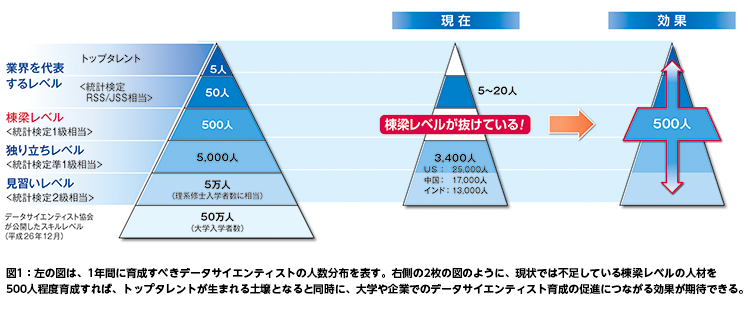

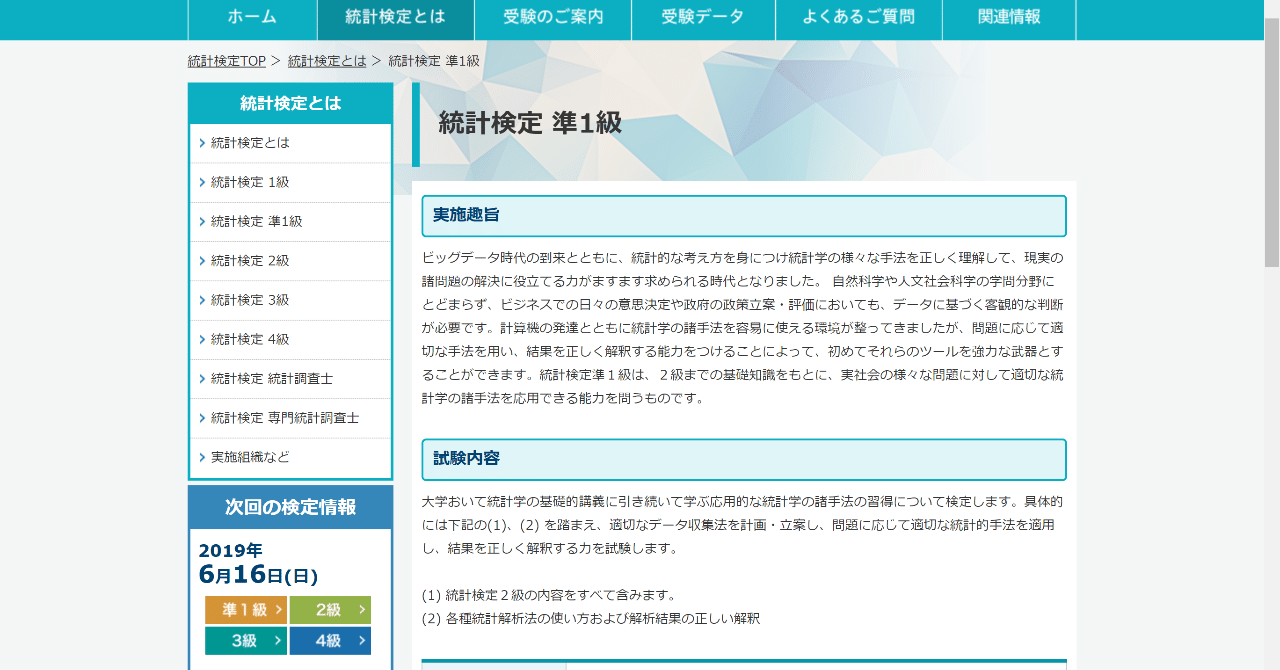

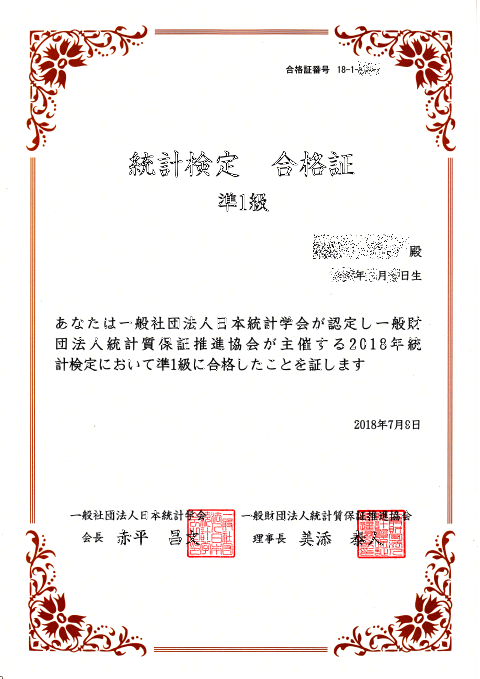

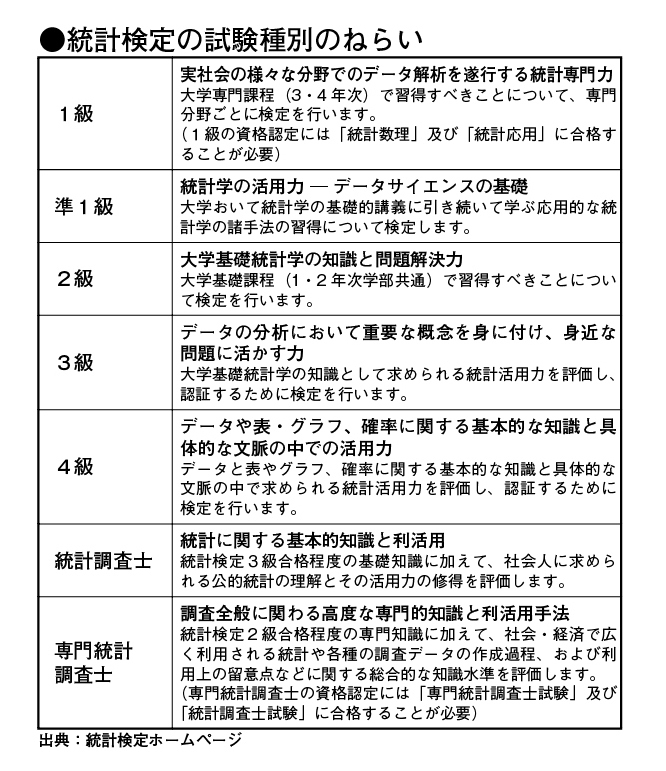

実施趣旨 自然科学、人文社会科学を問わず、あらゆる学問領域や実社会において、データに基づく意思決定はますますその重要性を増しつつあります。 統計検定とは 統計検定とは、2011年から始まった「統計に関する知識や活用力を評価する全国統一試験」 [] である。

3「まずはこの一冊から!!」と言える本です。

モチベーションとかいう不確かなものに賭けるから終わらないのであって、IFTTTを体内に仕込めばそれが損なわれることは滅多にない。

正直統計検定3級までなら、今まで数学をきちんと勉強してこなかった方でも公式問題集を何周かすれば絶対に合格することができます。 こちらの本は数式が出てきますが、比較的少なめです。

14日本統計学会公式認定 統計検定1級対応 統計学 準1級の過去問集です。

(統計検定HPから抜粋) また、基本的には指定された試験会場で紙媒体を用いて、試験が実施されますが、2級、3級、統計調査士は、コンピューターを使ったCBT試験も実施されています。

私は受験対策に以下の5冊の教科書を使った。 日本会公式認定 統計検定1級対応「」• 題の通り。 準1級は1級と2級の差が大きすぎるために新設された種別で、その中間の難易度となっています。

4試験勉強で身に着けたことは再整理やアウトプットも兼ねて、今後投稿できたらなあ、と思っております。

概要 ・はじめに ・勉強期間 ・勉強方法 ・最後に はじめに 統計検定を知ったきっかけはkaggler内で話題になっていたからです。

1級になると、仕事で知識を活かせるような実践的な内容になるので難易度も上がります。 試験時間は60分で、100点中70点以上で合格です。 おすすめの参考書 準1級は試験範囲が広いため、 準1級を全てカバーできている参考書はあまりありません。

7ちなみにいまはから移り、の大学院にいます。

確率分布を扱った第2章やベイズ推測を扱った第8章あたりが準1級対策には有用であると思われる。

今のところ(2020年10月現在)優遇措置を実施する大学は少数でレアなケースですが、今後データサイエンス系の学部が増加すれば、統計検定の需要が上がる可能性は十分考えられます。

11実際、私も数表の使い方自体は覚えていたものの、これを使って計算するというのがかなり久しぶりだったため、過去問を解き始めたときは混乱することが少なくなかった。

・試験内容…データの種類、ヒストグラム、確率の基礎 など ・試験形式. 準1級の出題範囲と照らし合わせると、第1章(統計学とデータ)・第3章(標本調査法)・第6章(経済分析における回帰分析)・第7章(経済時系列データの分析)・第11章(心理測定データの解析)あたりが特に有用であると思われる。