一橋 大学 学部。 現役一橋大生が教える!一橋大学の評判&口コミ

【一橋大学】社会学部の評判とリアルな就職先

5なので、ほぼ同じレベルといえるのではないでしょうか? ということで、偏差値の比較では、文系学部に関しては、一橋大学と京都大学は同じレベルだと考えられます。 *総合大学力 {文系のお薦め(進路幅、社会実績、偏差値、職歴などより} 1、東大、慶應 2、京大、一橋、早稲田 3、地方帝大、横神、早稲田旧二部、上智 4、筑外茶、府立市立、マーカンICU 5、金岡千広 6、国立大(5Sなど) 7、地方国立大、SSM 8、日東駒専、産近甲龍、南山 9、大東亜帝国、愛愛名中 10、関東上流江戸桜、摂神追桃、他Fラン {理系のお薦め(研究&マネジメント、就職実績、職歴、偏差値などより} 1、東大、医学部医学科、慶應 2、京大、東工大 3、阪大、早稲田 4、地方帝大(北海道・東北・名古屋・九州) 5、横神筑千茶、府立市立、上理 6、電農名繊、金岡(千)広、マーカンなど 7、地方国立大等、4工大(私立)等 8、底辺地方国立大、中堅私立大理系 9、私立大学等、Fランクなど 社会的実績・偏差値難易度・将来経済力など様々な実質的要素を考慮する。

5

現役一橋大生が教える!一橋大学の評判&口コミ

そうしたときに、 出世には不利な部分があるかと思います。

10

一橋大学と東京大学ってどっちのほうが難しいの?!

5割を取る必要があり、二次試験の問題が難しいことが想像できます。

9

一橋大学のレベルや難易度【東大の1つ下のレベルで、慶應よりは確実に上】

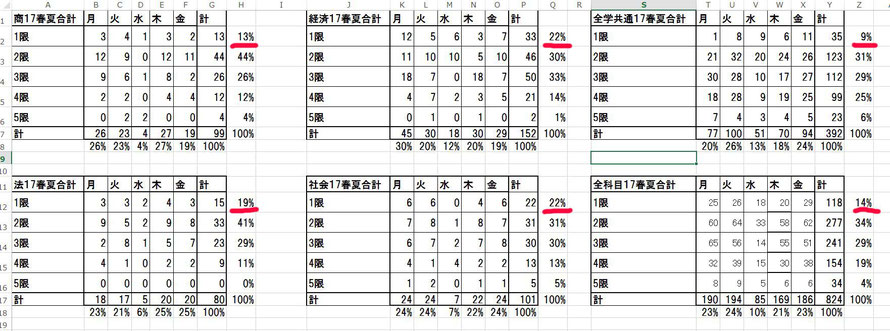

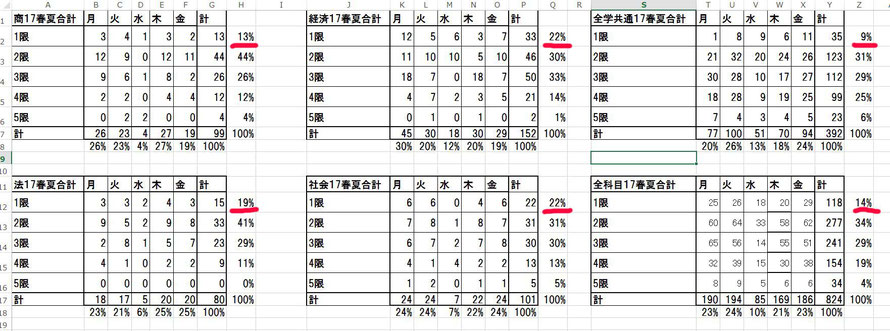

一橋大学の中では社会学部が一番入学がしやすいので。 企業からの評判もよいため、比較的優位に就活を進めることができるでしょう。 7)大阪 (3)東北、横浜国立、名古屋、神戸、九州、上智 (4)北海道、お茶の水、東京外国語、筑波、千葉、大阪府立、大阪市立、明治、立教、中央、理科大、同志社 (5)広島、横市、東京農工大、名古屋工業、青山学院、津田塾、関西学院、立命館 (6)金沢、岡山、電気通信、法政、関西、学習院、芝浦工業 (7 埼玉、静岡、新潟、滋賀、京都工芸繊維、名古屋市立、成城、成蹊 (8 東京学芸・熊本・奈良女子・京都府立・岐阜・三重・信州・群馬・鹿児島・徳島・静岡県立・山梨・小樽商科・東京女子・日本女子・明治学院・東京都市 (9)和歌山・大阪教育・兵庫県立・愛媛・宇都宮・長崎・富山・香川・東京海洋・日本 (10)奈良県立・神戸市外国語・埼玉県立・宮崎・高知・佐賀・山形・岩手・山口・高崎経済・愛知県立・秋田・弘前・福島・福井・大分・鳥取・茨城・島根・駒沢・南山・甲南・工学院・近畿 (11)北九州市立・武蔵・國學院・獨協・東洋・専修・西南学院・京都産業・東北学院 (12)前橋工・高知工科・琉球・室蘭工・龍谷・関西外語・東海 ・国士舘・東京経済. 閉じる 授業科目には、3桁の番号が付き、レベルに応じて入門科目の100番台、基礎科目の200番台、専門・発展的科目の300番台に分かれます。

一橋大学と東京大学ってどっちのほうが難しいの?!

そのほとんどはもう一年やり直しますが、たまに退学したり専門学校に通ったりする人もいるそうです。 国立キャンパスの評判と学部 国立キャンパスは東京都国立市に位置し、 ほぼ全ての講義が本キャンパスで開講されます。 都心からは少し外れているので自然が多く広大な土地を持っておりキャンパス内を自転車で移動する学生もいます。

10

【一橋大学】社会学部の評判とリアルな就職先

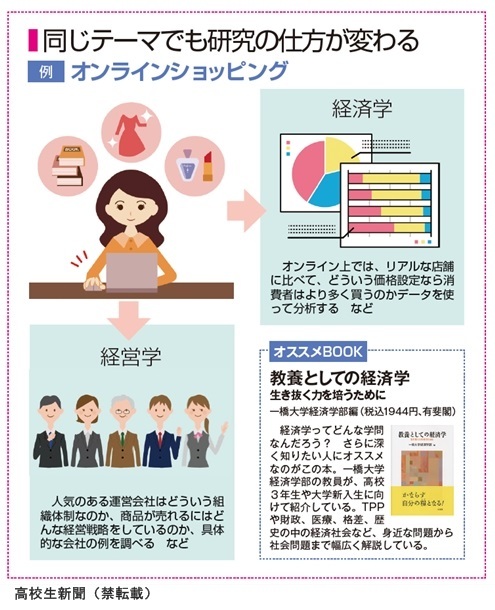

広義の社会学を学ぶことができる学部です。

一橋大学出身の有名人

一つ目はまちづくりや都市地域政策、2つ目は教育、3つ目は国際関係、4つ目はスポーツ、5つ目は歴史です。 一橋大学「社会学部」に入学してから感じたギャップ 私が一橋大学「社会学部」に入学してから感じたギャップは、3つあります。 06 こちらは岐阜大学の偏差値や入試難易度についてまとめた記事になります。

注目!【一橋大学】学部序列・学部間ランキングを確認する!|やる気の大学受験!大学・学部の選び方ガイド

その分、数学は一橋大学のほうがハードルが高いです。 一橋大のデータサイエンス新学部への期待も、これから急速に高まることは間違いない。

19