蝸牛型メニエール病の症状と治療方法

動物においては音階対応配列が聴覚領皮質で証明されている。 違和感を覚えたらすぐに耳鼻咽喉科へ そのまま回復に向かう場合もありますが、しばらくするとまた同じ症状に見舞われたり、軽度の難聴が残ったりする可能性もあります。 ただ、疲労やストレスを抱えているときに発症することが多いという事実があります。

11

動物においては音階対応配列が聴覚領皮質で証明されている。 違和感を覚えたらすぐに耳鼻咽喉科へ そのまま回復に向かう場合もありますが、しばらくするとまた同じ症状に見舞われたり、軽度の難聴が残ったりする可能性もあります。 ただ、疲労やストレスを抱えているときに発症することが多いという事実があります。

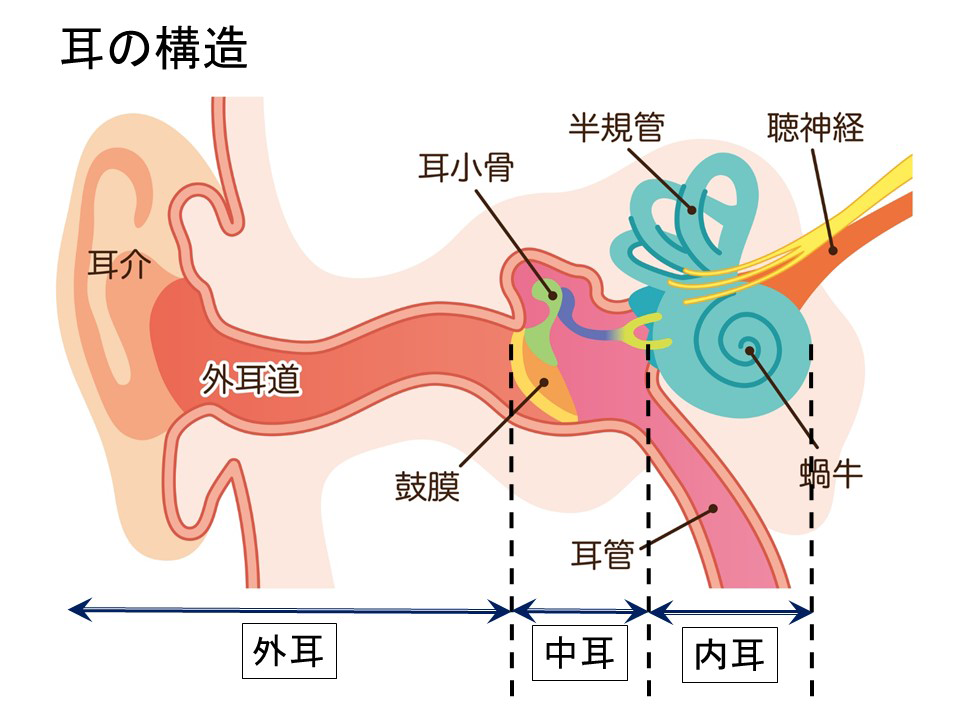

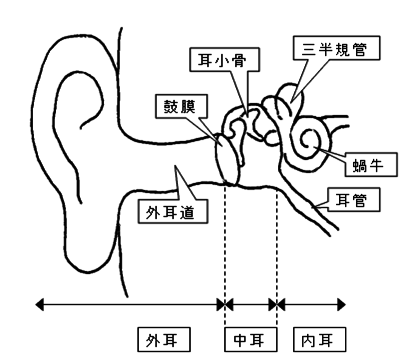

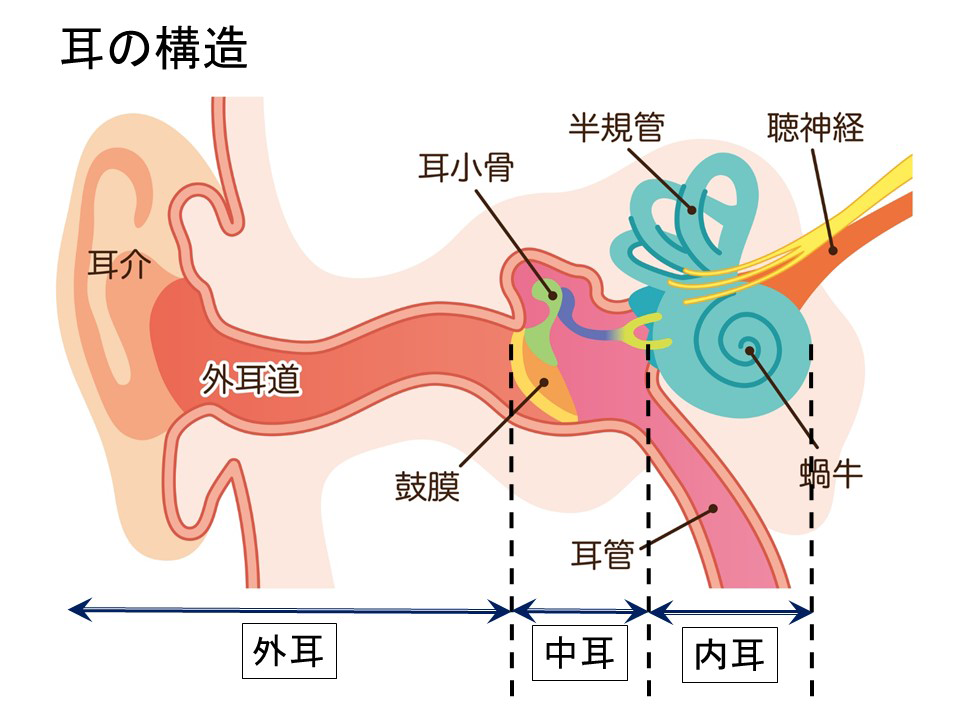

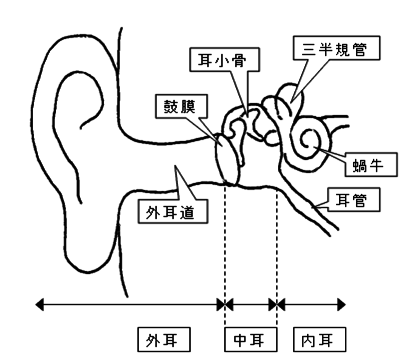

11蝸牛神経と前庭神経は内耳の感覚上皮から起こり、前者は蝸牛軸にあるラセン神経節から内耳道底のラセン孔列に達し、後者は内耳道底の前庭神経説に達する。

。

これらの線維のあいだにはニューロンが散在している(腹側および背側外側毛帯核)。 頭が廻ると、内リンパの慣性のために膨大部頂が曲がる。

底部の突起は基底板にのっているが、先端部の突起は細く伸びて有毛細胞の自由端にまで達し、そこで指節と呼ばれる指状の拡がりを作って終わっている。

適度な運動をする• 疲れているときや、ストレスがたまっているときに発作が起こりやすい• 頚部立ち直り反射は頚部の金と頚椎の関節や靱帯にある固有受容器の刺激によって起こる。

このさい、音階対応投射がみられ、低音は外側部に高音は内側部に投射する。 頭部の水平面で左側へ回すと、水平半規管の中で無いリンパの流れが起こり、右の膨大部稜では発火頻度がマスのに対し、左の膨大部稜では減少する。

6ストレス• 経過観察という治療選択もあります。

蝸牛のラセン状の中心軸である 蝸牛軸 には数多くの 蝸牛神経節(ラセン神経節、)があって、内有毛細胞とを形成している。

膨大部稜は、管の平面内での頭の回転によって起こる膨大部内の動きを記憶する感覚装置である。 これらの入力性感覚神経路に加えてさらに遠心性の(上)オリーブ(核)蝸牛束がCorti器官の有毛細胞の興奮性を抑制的に調節している。

17聴条の線維の多くが上オリーブ核と台形体核でシナプス結合する。

そのため、まずは めまい外来・耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

低音障害型感音難聴と診断を受けたら、心と体を休ませるきっかけにしましょう。

しかし伝音性聴覚消失の原因疾患として最も高頻度に認められるのは、耳硬化症(中耳のアブミ骨が可動性を失い、そのため蝸牛への伝音がたたれることになる)である。

メニエール病と同じく発症する原因は不明でありますが、生活習慣の乱れや、ストレスが原因と推測されています。

定常運動、すなわち一定の速度と方向を保つ運動は半規管によっては受容されない。