後見人 制度。 わかりやすい!成年後見人、保佐人、補助人の違い

成年後見人制度利用にかかる費用

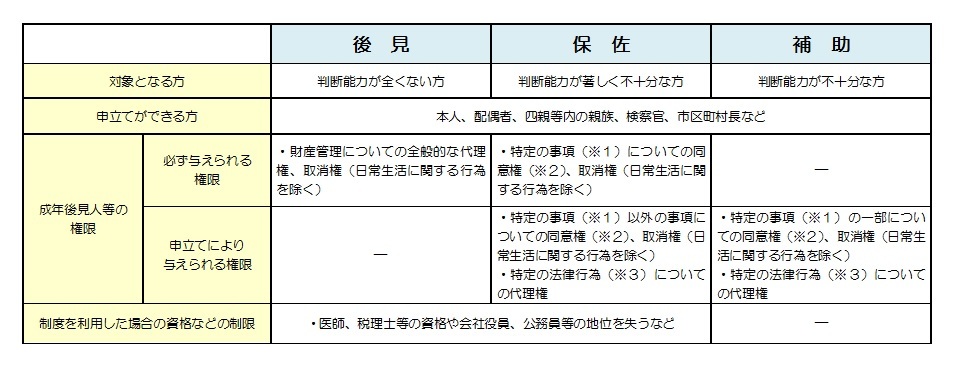

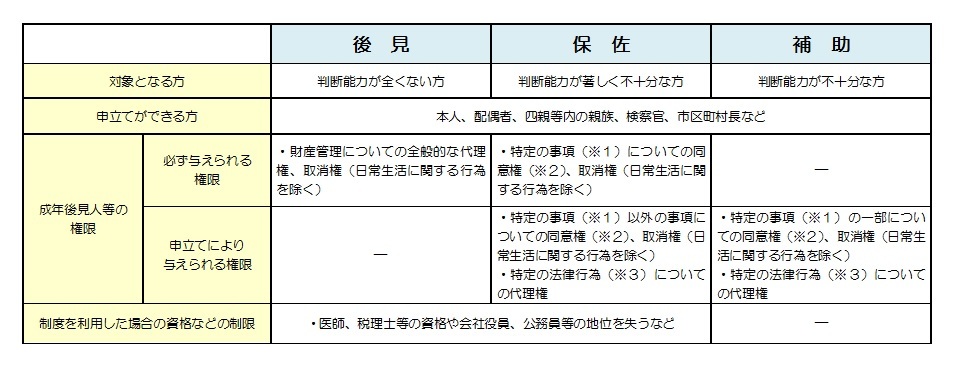

任意後見人にペットの世話を頼めるの? たとえば、食事を作る、ペットの世話をする等の家事手伝いや、身の回りの世話等の介護行為は任意後見契約の対象外です。 成年後見人は 本人の同意を得ることなく法律行為を代理することができるほか、 本人が成年後見人の同意を得ることなく行った法律行為を取り消すことが可能です(日用品の購入などは本人が単独でできます) ただし、本人が居住してる 不動産を処分するような場合については、あらかじめ家庭裁判所に申し立てをして許可を得なくてはなりません。 ここでは、「成年後見制度」と言われてもいまいちピンとこない方に向け、成年後見人の役割を中心に解説しましょう。

20

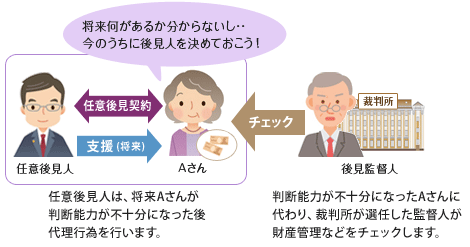

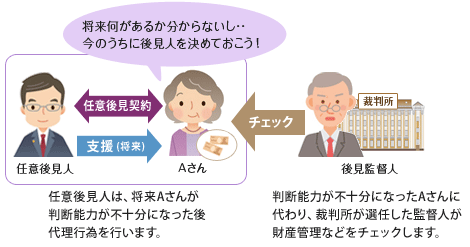

任意後見制度とは

事実、近年は親族以外の第三者が成年後見人に選任される事例が全体の7割超を占め、割合は着実に高くなっています。 公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。

10

法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~

反面、 ご本人の財産の使用に関しては、厳しい制約がつき、家庭裁判所の監督下に置かれます。 NPO法人市民後見センターはままつを設立し成年後見制度の普及啓発を行っている。 成年後見人候補者の住民票、各1通• 成年後見人制度への理解を深めよう もちろん、この制度は裁判所の指示があったり、費用が高いというように、利用のハードルが高いのは否めません。

15

社労士が取り組む成年後見制度 業務内容と成年後見人になるには?を解説

民法第847条に挙げられる「後見人の欠格事由」である、• 被後見人に対し、裁判をしたことがある者及びその者の配偶者、直系血族• 申立先裁判所でご確認ください。

成年後見制度

選挙権がなくなる• こんなとき、その人のために、取消ができたり(同意権・取消権)、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。

20

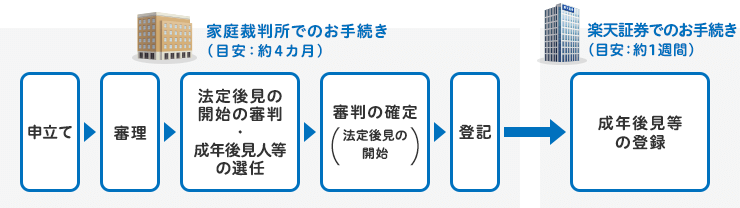

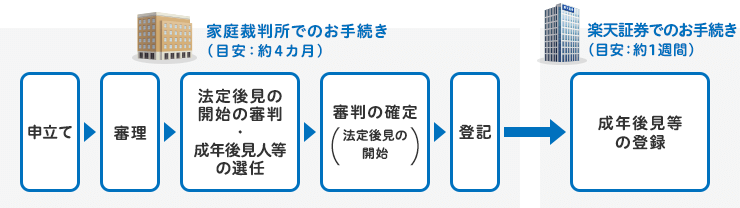

家族信託と成年後見人の5つの違いを比較

なお、この申し立ての手続は弁護士に依頼することができますが、 弁護士に依頼した場合は、10~30万円程度の弁護士費用が必要となります。 家庭裁判所 かていさいばんしょ の審理を経て,本人について 後見 こうけん が開始され,夫の財産管理や 身上監護 しんじょうかんご をこれまで事実上 担 にな ってきた妻が 成年後見人 せいねんこうけんにん に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。

成年後見制度とは?わかりやすく説明

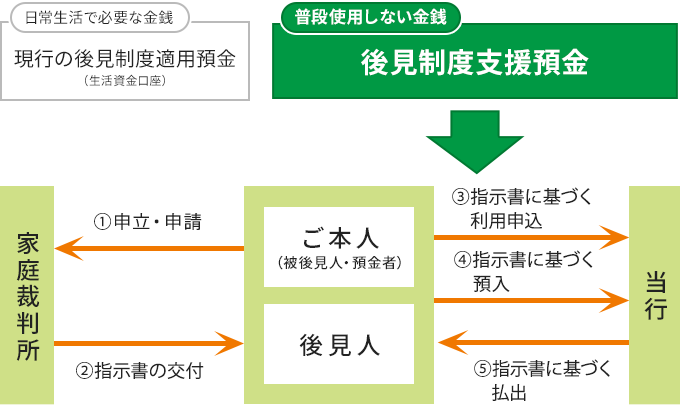

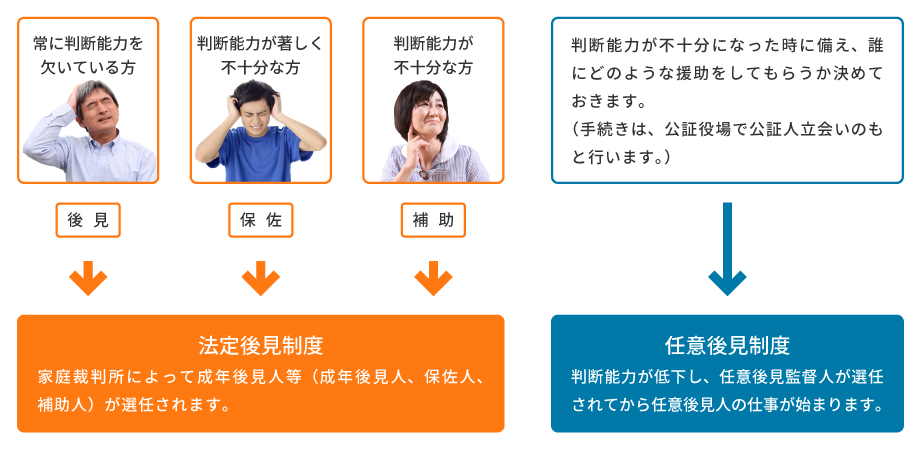

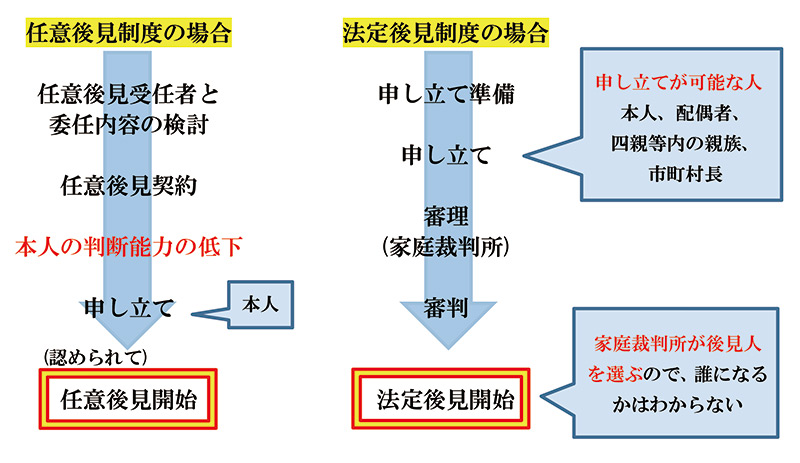

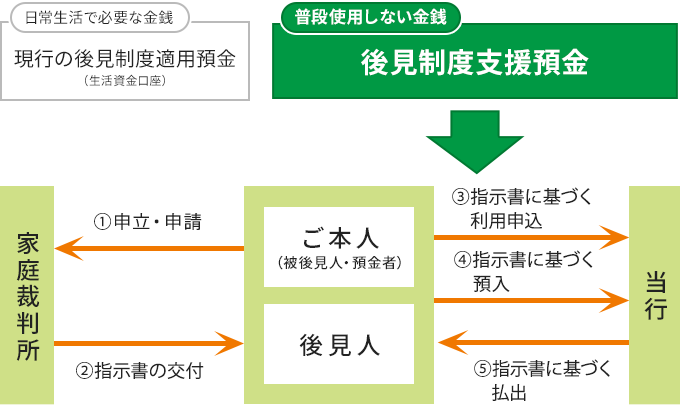

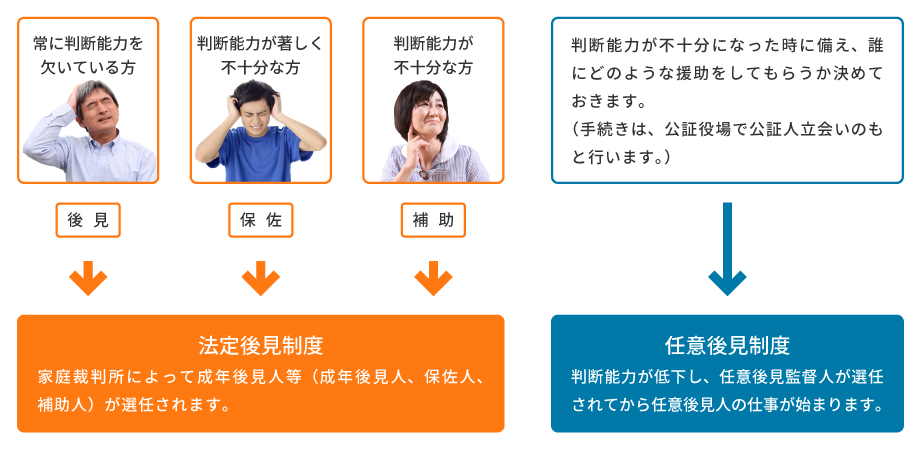

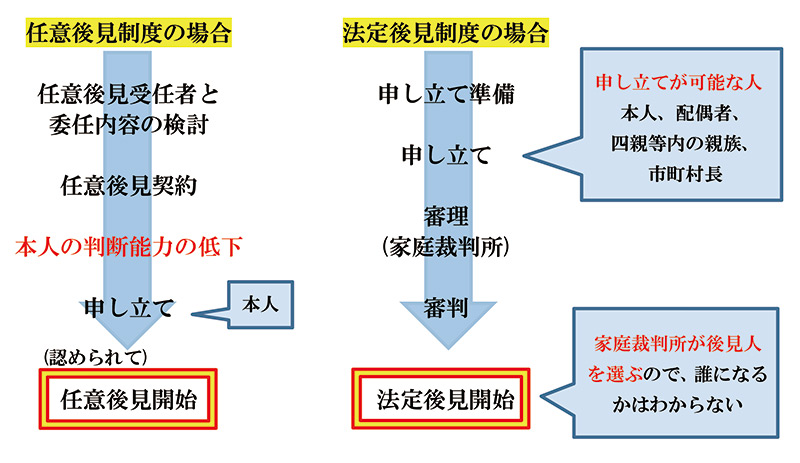

相続に関する権利等、有している権利の行使を代理してもおこなってもらえる(例えば、遺産分割協議を代理して行ってもらえる) 成年後見制度を利用するデメリット 他方、成年後見制度を利用するデメリットして、次のような点が挙げられます。 相続税対策ができなくなる 以下、それぞれについて説明します。 原則、「本人が死亡するまで」は後見人の職務は継続される• 法定後見制度は、本人が認知症などになってしまった後に、家庭裁判所に対して 「この人は自分では法律行為を行う判断能力を欠いている状態なので、財産管理などについてサポートする人を指定してください」と求めることです。

17

成年後見制度

もっとも家族信託もよいことばかりではありません。 (2)成年後見人制度を利用する際に必要なもの 成年後見人制度を利用する際には、様々なものを用意する必要があります。