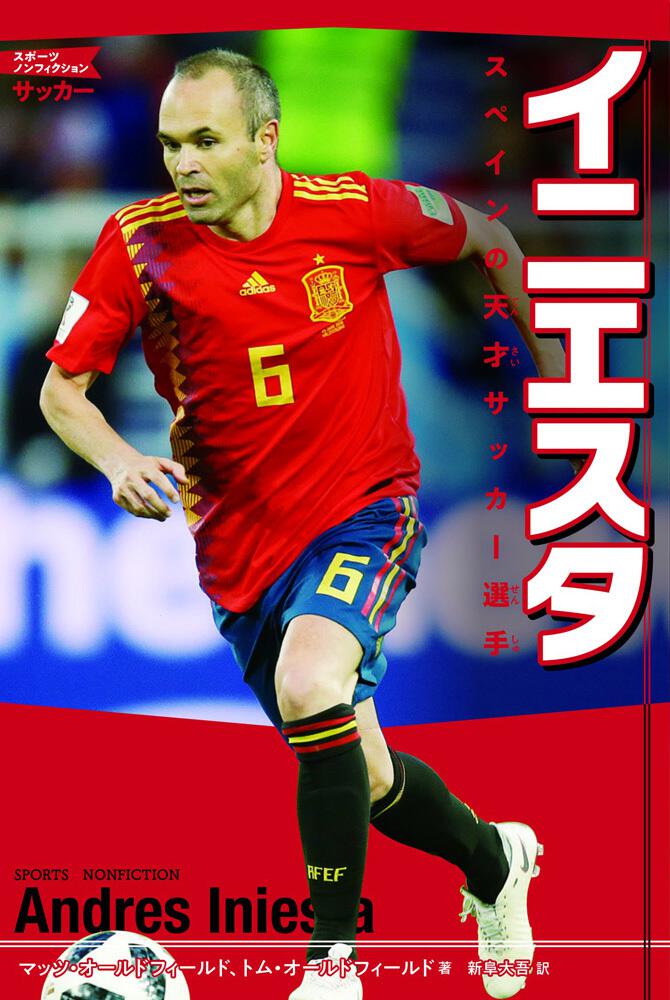

海外サッカー

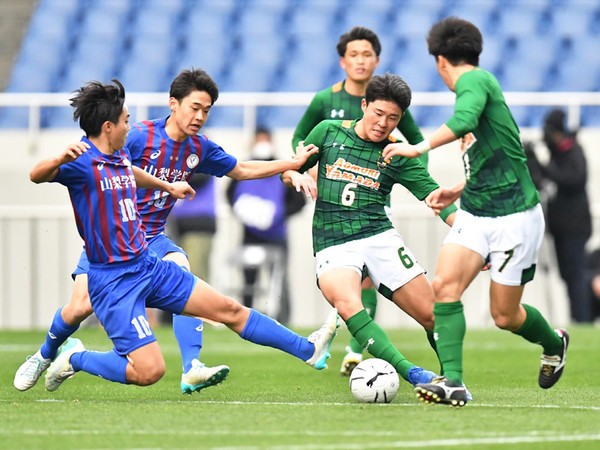

キープ : 保持するという意味でサッカーにおいてボールを持ち続けること。 「フットボール」という呼称は、例えばではもっぱらを指し、日本では「フットボール」という言葉を用いてサッカーだけを思い起こすことは難しいため、「サッカー」を用いて端的に区別する必要が生じる。

5

キープ : 保持するという意味でサッカーにおいてボールを持ち続けること。 「フットボール」という呼称は、例えばではもっぱらを指し、日本では「フットボール」という言葉を用いてサッカーだけを思い起こすことは難しいため、「サッカー」を用いて端的に区別する必要が生じる。

5ボールウォッチャー : マークする選手から目を離し、ボールを見ているだけの状態になった選手のこと。

ボールを持っているとき持っていないとき関わらず、常によいボディシェイプで視野を確保することがいいプレーをするために非常に重要。

スルーパス: 相手の選手や仲間の選手の間を通り抜け、ある仲間の選手の前のスペースに出すパスのこと。

フリーキック(第13条) [ ] 反則を犯したチームへの罰として相手チームによって試合を再開させるキック。

サッカーの名称 対象 大会 肢体障害者 電動車椅子サッカーワールドカップ (ブラインドサッカー) パラリンピック ろう者サッカー(デフサッカー) 知的障害者サッカー スペシャルオリンピックス 世界選手権 (CPサッカー) 者 パラリンピック 肢体障害者 アンプティサッカーワールドカップ 日本ではFIFAワールドカップ開催後の2002年8月に「2002 INAS-FIDサッカー世界選手権大会」が国際知的障害者スポーツ連盟とにより東京、神奈川で開催された。 海外サッカー [12月1日 11:20]• この時点でのフットボールは学校毎にルールが異なり、他校との試合の際はその都度ルール調整のための話し合いが持たれていた。

7南米ではアマゾンの熱帯雨林から天然ゴムが採取できた為、早くからボールを蹴る競技が行われていた。

ゴールキーパーのポジションは1871年に導入された。

サッカー大会の開始 [ ] イングランドでは、1872年に最初のサッカー大会となるが開始された。 ただしクラブチームによる世界選手権、が創設されるのは21世紀を待たなければならなかった。 大会、形式によっては次の試合出場停止。

、、、、等がこれに相当する。

FAの主事によって起草されたFAの規則の初稿はこの好みを反映し、今日ではサッカーよりもラグビーに近いと見なされるであろう多くの要素を含んでいる。

とも言う。 従来の日本蹴球協会は1974年にに改称した。 参加したクラブは、バーンズ、(後に脱退)、ブラックヒース・スクール、クルセイダーズ、クリスタル・パレス、フォレスト、ケンジントン・スクール、ノー・ネイムズ、パーシバル・ハウス、サーピトンなどである。

1参照: 出場人数 (第3条) [ ]• 日本代表 [11月26日 21:16]• ボールがタッチの外に出た後に最初にボールに触った選手にスローインが与えられた。

12月02日 06:05• ブンデス [11月22日 10:40]• なお、協会名称に「 soccer」に当たる語を使用しているのはFIFA加盟国ではアメリカ、カナダ、の3ヶ国・地域のみ で、日本協会は便宜的に国内でのみ使用している(日本語表記は「日本 サッカー協会」であるが、英語表記では Japan Football Associationとしている)。

空中でけるとやりなおし。

なおオリンピックサッカー競技はその後、によるプロ参加の容認(の条項自体は、このロサンゼルス五輪より10年前のの第75回で削除 )などの制度の変遷を経て、以降は男子に関しては「23歳以下の選手による大会」という性格を得るに至っている(詳細はの記事を参照)。

ただし、そのうち1人は必ずゴールキーパーであること。 一連の非公式国際試合は、それらの試合を企画した FA 第4代事務局長チャールズ・ウィリアム・オールコックの名前にちなんで、オールコックの国際試合と呼ばれている。

この日の会合ではハッキング派と反対派との間の激しい隔たりがあった。

IFAB. 転じて「上手にドリブルする選手」を指すこともある。