社会福祉士の過去問「第34316問」を出題

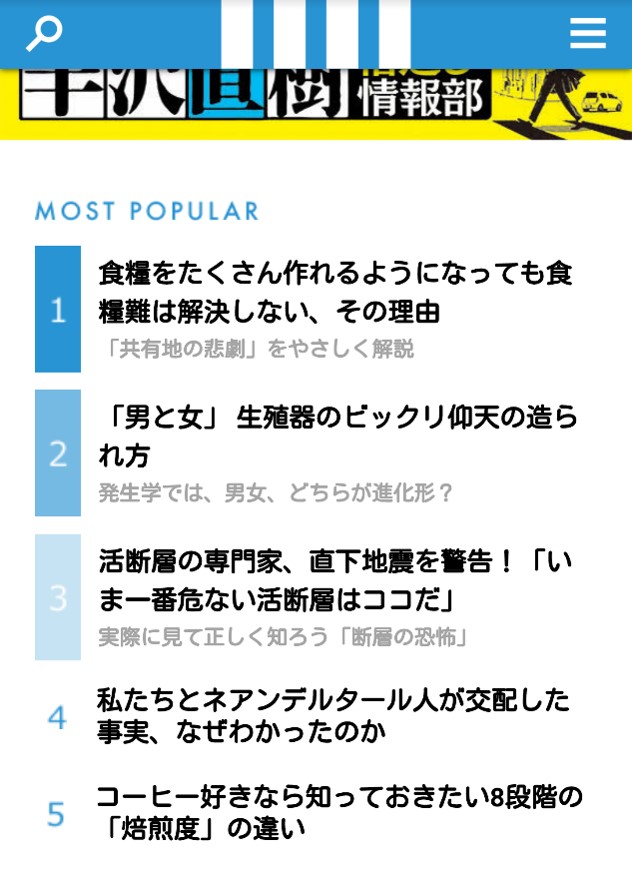

すこし長くなってしまったのでエンデの話はまたの機会に。

4また日照権や混雑、近隣の騒音などの都市問題も外部性の例です。

社会全体の幸福が、諸個人の快楽から苦痛を引いた後に残る快楽の総計と一致することを指すのはベンサムの「快楽計算」です。

最近のコメント• 「コモンズ(共有地)の悲劇」ならぬ「アンチコモンズの悲劇」をご存知だろうか。 彼等の間では、特許権はイノベーションへの強いインセンティブを作り出すもののであって、そのために社会が一定のコストを甘受しなければならないとしても、長期的に見れば強い特許制度こそが経済発展をもたらすといった考え方は信念に近いものがあり、米国政府も途上国に対して知的財産権の保護強化を求める際このような主張をしばしば行ってきた。 勝川 06-10-13 金 1:29 最低限、必要な条件として、 1)収益が期待できる資源を自分たちだけで抱え込めていて、 2)漁業者の意識が高く、 3)漁業者から信頼されている有能な現場研究者 うーむ、コミュニティーベースの管理は、ハードルが高いですね。

アフリカでは 1970年代から 1980年代にかけて放牧地を私有化し、牧畜民を定住化させる大規模プロジェクトが行われました。

親は子供に「老後の面倒を見てくれることを」期待する代わりに、子供夫婦の子供たち(孫たち)の面倒を見ました。

牛を育てるのになにも労力はいりません。

そのことを自覚して初めて環境問題は前進することになるのです。

109• さて、どうやってしっかりと植林をすればいいのか…難しい問題です。

さらに押し進めれば、私が常々主張する 「終身雇用の重要性」ともつながる、 より良い条件を求めて転職を繰り返している人々にとって、自分の働く会社とはまさにレンタカーである。

ところが、まったく同じ車種の自動車でも、レンタカーであれば、洗車機で洗う人さえいない。 梅棹忠夫著「梅棹忠夫著作集 第2巻」, 中央公論社, 東京, 381—392. 」が最終的な理由なのです。 沖合と沿岸の競合とかがある資源は国が絡まないとどうにもならないけど、 現在の国のTAC制度ではね・・・ 結局、沿岸のごく一部の資源しか、管理できる状況にないのだろう。

16コモンズ(共有地)の悲劇 カリフォルニア大学の生物学者であったハーディン教授は、1968年にサイエンス誌において「コモンズ(共有地)の悲劇」という論文を発表した(Science Vol. 子供を作って(全て国公立で通しても)大学を卒業させるまで一人1000万円というお金を払うより、老後は公的補助を最大限利用すればいいというインセンティブが生じます。

私が調査をしているモンゴル国ドンドゴビ県サインツァガーン郡の牧畜民の様子を見ていても、同じ印象を受けます。

とある漁協の例ですが,そこでは資源量調査もしっかり行っていて(ただし,我々のような者が入っていないと,なかなかちゃんとしたものはできないのですが・・・漁協も「技術者」を育て,雇うほどには,経営的に楽ではないみたいで),その数値を基に,自分たちで漁獲量の規制,漁場の選定,期間等々を決めて,確実に守ります。

しかしそれぞれが合理的判断の下、利己的に行動する非協力状態になってしまった結果、誰にとってもデメリットになってしまうことを示唆したモデルである。

1 地球のことや、そこに生きる人々のこと、いろんな生物のこと。

同じことが、 マンションにも起こりつつあるのだ。

シュトッスのような単位の背景には、ぎりぎりまで家畜を増やすのが当たり前という概念があるのに対して、モンゴル社会は、それほどせちがらくできておらず、環境容量ぎりぎりまで家畜を増やそうという考えがないのだと同氏はまとめています。

うっかりすると,年収の半分くらいは失いかねない程の罰則なので,これはもう,マジなのがよく分かります。

+農家1+農家2+農家3+農家4+牛1頭の価格=2,1軒につき3頭まで買える資金がある.jpg)

なぜなら、それぞれの羊飼いにとって羊を一頭増やすことによる利益は彼ら自身が享受できるのに対し、羊一頭の増加による過放牧の損失は全ての羊飼いによって負担されるため、各々の羊飼いにとっては羊を増やすことが合理的だからである。 生産力が限られた生物資源が自由競争に晒されると、必ず乱獲が起こるという理論である。

共有資源とはなにかを明確にし,管理することは,政府のおもな役割の一つだと一般的に認識されている。

これは、自分1人の利益より、その人の利益や今後の友達関係を考えるからです。