現代を生きる私達におすすめ!福沢諭吉の「学問のすすめ」

『学問のすすめ』が実現させた、日本史上最大の変革「明治維新」から転換期を生き抜く方法を学ぶ。

2この引用に対応する下の句とも言える一文は、 「されども今廣く此人間世界を見渡すにかしこき人ありおろかなる人あり貧しきもあり冨めるもあり貴人もあり下人もありて其有様雲と坭との相違あるに似たるは何ぞや」 である。

そして民衆の覚醒とは、民衆が「天の道理」をわきまえること。

各論文の内容は雑多ですが、全体を貫くテーマは明確で、 従来の封建的な道徳を厳しく批判し、西洋的な合理主義と自由主義を称揚しているのが特徴です。 福沢は前編と同じく、民間を先導すべき知識人の責任を集まった仲間に語り、一同の奮起を促す。 「されば今、 かかる実なき学問はまず次にし、 もっぱら勤むべきは 人間普通日用に近き実学なり。

12その違いにはどのような意味があるのでしょうか。

個人的な目的は生活の独立だが、社会的な目的は、業績によって社会の進歩に貢献することであり、それは人間の義務であると説く。

つまり政治を変えるものは、民衆の覚醒が大事だということです。

それは趣味になってしまいます。

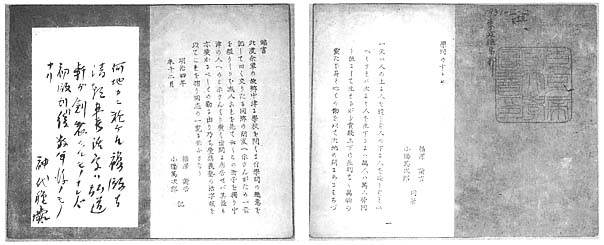

『学問のすゝめ』- が販売している。

人によるかも知れませんが、途中で読むのをやめてしまう方もいると思います。

諭吉の学問の目的は、あまりにも大きすぎて 正直、ぴ〜んと来ません。

明治に入って四民平等となり、諭吉の言うように「静かに訴えて遠慮なく議論」する時代となることで、日本人の交渉事は、必ずしも命がけというものでなくなり、最近ではKoreaの「ケンチャナヨ」同然に、ほぼほぼ適当であることで十分とするような姿勢が常態化していますが、これは見方によっては日本人が「腰抜け」になったということでもあります。 ところが、この頃は自由とは勝手に振舞うことだ、というぐらいしか考えられませんでした。

14儒教的秩序を基礎とする国家観の不合理を論証し、弊害を述べて身分制度に基づく封建社会を否定する。

『学問のすすめ 現代語訳』訳、〈現代教養文庫〉、1977年6月。

このころには、諭吉自身が独力で英語を学び始めています。

テレビ番組『』-(・)• 早過ぎる父の死、下級藩士という低い身分、漢学と儒学に基づく閉塞的な封建・専制のしくみ。

そして、この意味と、その続きの記述における諭吉の意図は、「学問を収めないと偉くなれないし金持ちにもなれない」というものだと林先生は解説します。

学問のすすめの特徴の一つは、極端な実学重視です。

学問をすることにより、独立した人間になり 学んだ事を実際に活用する。 後段では、他者への監督は他者への保護と表裏の関係にあり、どちらかが欠けた場合の弊害を説く。

20菓子の名にも冠されている 有名な作品であるため、他の作品・商品に本書をもじった名前が使われることがある。

2つ目は いい笑顔です。