立憲民政党

だが、今回は強い決意のもと時間を掛けながら進められ、また・・ら155名の議員が呼応し過半数政党として成立した。

9松野鶴平、安藤正純、、金光庸夫、など• (1903年(明治36年)12月3日 - 1904年(明治37年)3月31日)• 脚注 [ ] [] 注• 中間内閣と軍部の台頭 ところが、1932年ので政友会の首相がされると、は終焉して首班のの時代(・)に入る。

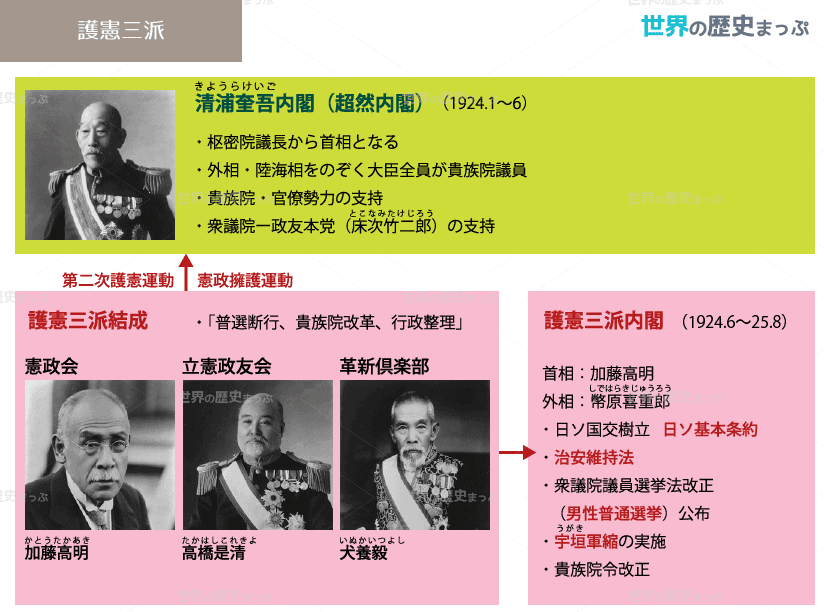

加藤内閣の後もが続き、政友会には政権が回ってこなかった。

当時の選挙を含む地方政治活動には知事の裁量がおおきく、当時は民選知事でなく、内相が知事の任免権を持っていたから、中央で政友会内閣が成立すれば「我が党知事」を多く任命するのは党勢拡張の意味から言って当然であった。

13余りの突然の総裁辞任に町田忠治が総務会長に就任して暫定的に党務を行い後継総裁の選出を行おうとするものの、結論に至らず結局町田がそのまま総裁に就任する事になった。

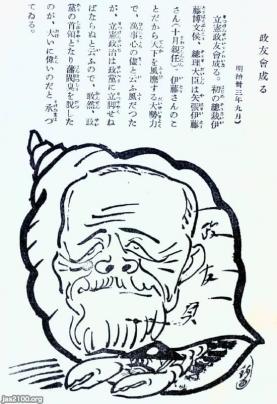

- (立憲政友会史編纂部、1924年)• 1900年(明治33)伊藤博文(いとうひろぶみ)の誘いに応じて憲政本党を脱党して立憲政友会の創立に参画、総務委員を務めた。

14年大隈内閣の法相に就任,16年憲政会に加わる。 略称 りゃくしょう ), 政友 せいゆう )会。

Oxford Advanced Learner's 0• 図書館情報学用語辞典 0• 結党 [ ] (明治33年)、の破綻との必要性を感じたが自らのとして組織した。

幹部人事 [ ] 歴代総裁一覧 [ ] 立憲政友会総裁 代 総裁 在任期間 1 (明治33年)9月 - (明治36年) 2 1903年(明治36年) - (大正2年) 3 (大正3年) - (大正10年) 4 1921年(大正10年) - (大正14年) 5 1925年(大正14年)4月 - (昭和4年)9月 6 1929年(昭和4年)10月 - (昭和7年)5月 7 1932年(昭和7年)5月 - (昭和12年)2月 立憲政友会総裁代行委員 代 総裁代行委員 在任期間 - 1937年(昭和12年)2月 - (昭和14年)4月 立憲政友会総裁(中島派・革新派) 代 総裁 在任期間 1 中島知久平 1939年(昭和14年)4月 - (昭和15年)7月 立憲政友会総裁(久原派・正統派)代行委員 代 総裁代行委員 在任期間 - 1939年(昭和14年)4月 - 1939年(昭和14年)5月 立憲政友会総裁(久原派・正統派) 代 総裁 在任期間 1 1939年(昭和14年)5月 - 1940年(昭和15年)7月 副総裁 [ ]•。

(1934年(昭和9年)1月21日-1935年(昭和10年)1月20日)• こうした動きの中で、・ほか合同促進派22名が脱党し、翌年2月にその多くが政友会に復党した。

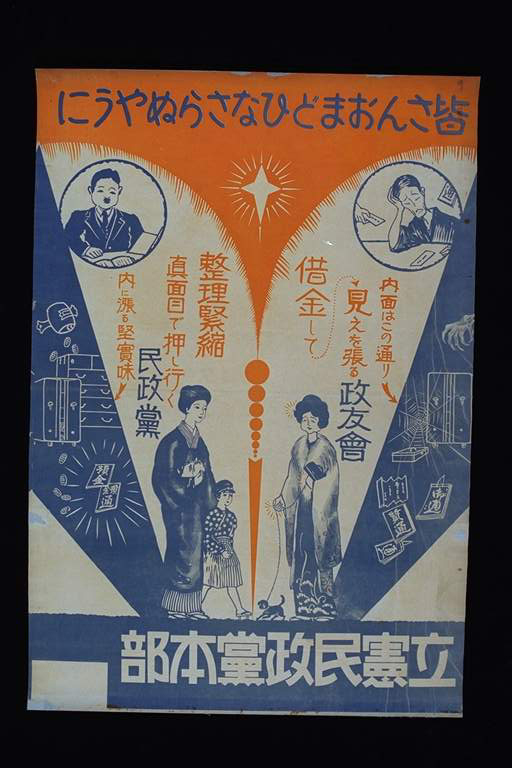

3が元老の助言に基づき候補者にを命じるというもので 、第2次からまでは立憲民政党・立憲政友会のどちらかの総裁に大命が降下しており、この二大政党が互いに政権を担い合いながら政策を競合させる、という形でのものだった。

日清(にっしん)戦争前後の尾崎は対外硬派の先頭にたって政府を攻撃、第二次松方正義(まつかたまさよし)内閣では外務省参事官、第一次大隈重信(おおくましげのぶ)内閣では文相に就任したが、藩閥政治を攻撃したいわゆる「共和演説」問題で辞職(1898)。

第二次世界大戦後は、戦時中の姿勢ゆえに時代の脚光を浴び、国会では長老的存在として発言した。 統帥権とは「軍隊の最高指揮権」であり、帝国憲法では以下のように定められています。 新選漢和辞典Web版 0• ここに政友会は、• 文庫クセジュ 1. これに応じて憲政党は同9月 13日臨時大会を開きを宣言。

4総裁空位・森恪幹事長期• このような質問では、いわゆる「統帥権干犯問題」が語られるようですが、それすら政党政治が原因になっています。

永井は「反政党」の立場を取る林内閣に対して一方的支持を決定したが、政友会や党内部からも強い非難を浴びた。

しかし社会党は「それじゃ日本は西側諸国の一員になるということじゃないか。 政党に不信感を持っていたは伊藤の政党結党に対して強く反対したが、伊藤は議会の中にとを重んじる政党が必要であることを力説して了承を得る(このとき、伊藤を通じて下賜金2万円が政友会に与えられた)。

8またには選出議員、同、選出のがで有罪となり議員資格を喪失。

総選挙では与党の政友本党(114議席、第二党)および護憲三派のうち政友会(101議席、第三党)と革新倶楽部(30議席、第四党)がともに議席を減らし、憲政会(153議席、第一党)が躍進した。

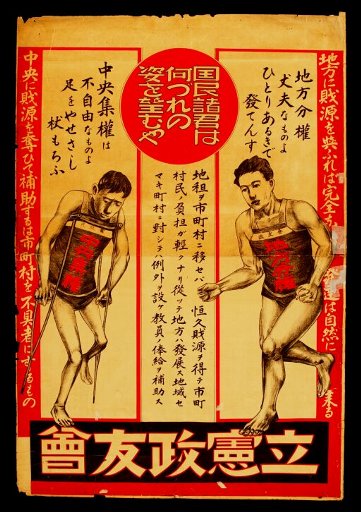

を読むと ・立憲政友会 1:内政は保守的 2:中国に対しては強硬外交 3:財政は積極財政であった。 ただし、その面々に権限が集中する傾向があった。 除名者が復党したのは半年後の12月のことであった。

14二十年大同団結運動に参加したが十二月保安条例によって東京から追放され、この機を利用して欧米に遊学。

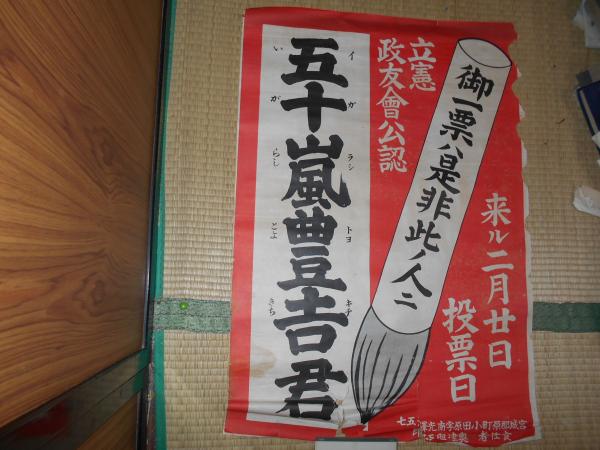

(1927年(2年)6月1日-1928年(昭和3年)1月20日)• (1928年(昭和3年)1月20日-1929年(昭和4年)1月20日)• 政友会では選挙によって第一党となるか、または革新倶楽部と合同することで第一党を狙っていたが当てが外れ、高橋総裁の責任問題であったが後継者難によって総裁は続投された。

結党翌月の10月には政友会を中心にが成立し、この内閣の・・以外のが政友会員で構成されていた。 仏教語大辞典 0• 1926年(大正15年)1月20日の政友本党の党大会ではのなどの引き締めもありなお、80人以上を擁してキャスティングボートを握る第三党路線を堅持した。 このため(大正12年)12月からの第47回帝国議会(臨時会)で政友会内に改革運動として再度紛糾が起き、改革派の山本・元田・中橋が総務委員に加わることで妥協を見た。

15一方翼賛政治に批判的だった鳩山派と親軍派でありながら革新派への対抗意識から鳩山派と行動をともにした久原派からなる正統派の場合はより複雑だった。

のちにいったん復党して護憲運動で活躍するが、再び党幹部と対立して離党している。