2021年の節分は2月2日 124年ぶりのレア現象にネット騒然「どゆこと?」

カレンダーや手帳メーカーの人たちはこの発表を受け、翌年の商品を製作するんですね。 2422日=365日+6時間弱なのです」 国立天文台暦計算室 この6時間弱という端数のために、立春の基準となる「立春点の通過時刻」は年々遅くなっていきます。

1

カレンダーや手帳メーカーの人たちはこの発表を受け、翌年の商品を製作するんですね。 2422日=365日+6時間弱なのです」 国立天文台暦計算室 この6時間弱という端数のために、立春の基準となる「立春点の通過時刻」は年々遅くなっていきます。

1コープこうべやコープきんきなどで販売予定。

400年でほぼ3日増えるため、「グレゴリオ暦」はうるう年を400年で3回減らすことにし、100で割れる年はうるう年にせず、400で割れる年はうるう年のままとした。

2422日)、つまり365日と6時間弱だという。 国立天文台暦計算室ホームページより この時間のズレによって、今年の立春は2月3日となり、立春の前日である「節分」も、2月2日にズレたわけです。 立春、春分などの二十四節気 にじゅうしせっき や、七夕 たなばた 、重陽 ちょうよう などの五節句のように中国から伝わったものではありません。

9国立天文台暦計算室によると、かつては「二十四節気(にじゅうしせっき)」のうち立春、立夏、立秋、立冬それぞれの前日を指していたが、現在は立春の前日だけが残っているという。

北海道産イクラ• 国立天文台暦計算室の片山真人室長は「いつもと違う日になるので、豆まきをするなら気をつけてほしい」と話した。

厚焼玉子• 担当者によると、国立天文台発表の暦要項は「必ずチェックしています」。 「節分」は豆をまいて鬼を退治する2月3日と思っている人も多いと思いますが、もともと「節分」は、名前の通り季節を分けるときのこと。

20季節は地球が軌道上のどこにいるかによって定まり、軌道上の位置をより細分化したものを二十四節気と呼ぶ。

太陽が天球上を1周する(季節が一巡りする)のは365. それは日本の天文学の中核を担う研究機関である国立天文台です。

なぜかというと、1太陽年は365日ぴったりではなく、365. 何かやらなければと、従業員も仕事がないのが一番つらいので今回初めて」 このホテルではどうにかしてこの逆境を乗り越えようと2021年初めて恵方巻きの販売に乗り出しました。 国立天文台暦計算室(東京都三鷹市)の担当者に聞きました。

192021年の節分の日は「2月2日」 その理由は 今年、2021年の節分は「2月2日」。

「暦書」の編製を手掛ける国立天文台は毎年2月の最初の官報で翌年の暦要項(れきようこう)を発表します。

そのうち、立春が太陰太陽暦の正月に近く年の変わり目の意味合いが強いとの理由から、立春の前日だけが「節分」として残り定着していったと言われている。 日にちの変動は節分商品にも影響を及ぼしているのでしょうか。 一方、うるう年には4年前より少し早くなる、というパターン」。

14毎年のずれによりしばらく2月4日の中に納まっていた立春を指す軌道上の通過点が、2021年は2月3日へ移ったため、その前日となる節分も連動して2月2日へ移ったという。

これに伴い、節分も立春の日の前日の2月2日になったのです。

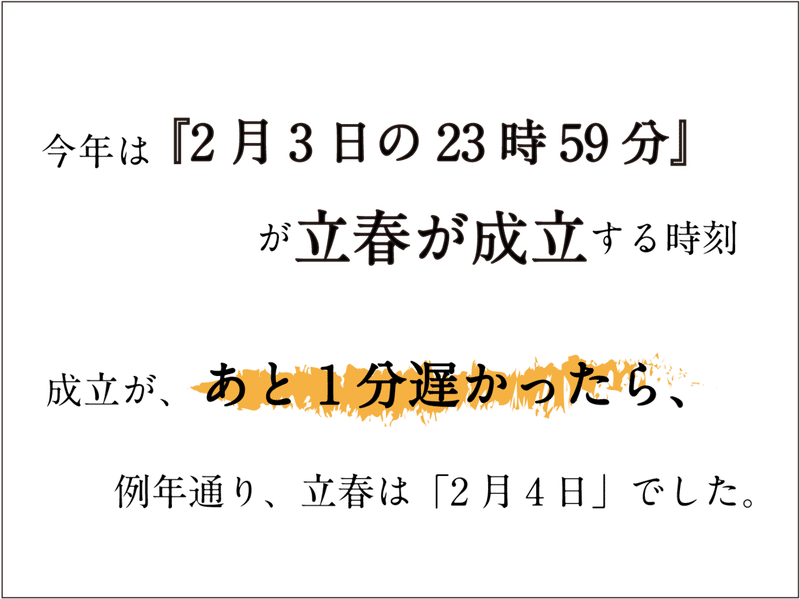

そして、2020年がうるう年だったことで、そのままなら、『2月4日23時59分』になるはずだった2021年の立春時刻が『2月3日23時59分』になるのです。 最後にもう一度。 今年、節分の日が1日早まることについては「メーカーとしてはそれほど大きな影響はありません」(担当者)。

江戸時代以前はどのようにして、立春など二十四節気を割り出していたのでしょうか。

今年のように2月2日になるのは、1897 明治30 年以来、なんと124年ぶりだそうです。