「通過儀礼」の意味とは一体なに?日本での例・一覧も簡単に紹介

通夜は家族で迎える。 少しずつ変わる方向にある社会の擬人化として、時代が彼女たちをテレビに召喚しているのかもしれない。

7西村まさゆき 『ふしぎな県境 歩ける、またげる、愉しめる』 2018年 p. しんぼるの漫才と田辺のピン芸だけで乗り切ることも考えたが、作家の勧めもあり急遽残りの3人で漫才をやる運びとなる。

あんりはこうも語る。

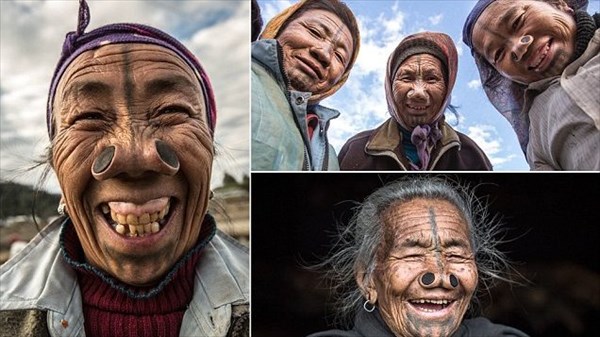

これに対し、4次元の意識になると周囲のしがらみに囚われないように努力しているレッスン、学びの段階です。 東野幸治やネプチューンの名倉潤など司会業に重心を移したベテラン芸人たちが、彼女と絡むと芸人として改めて生き生きしだすのが印象的だ。 たとえば皆さんもご存じでしょうが、「抜歯」・「指や耳の切断」・「極太のピアッシング」・「処女膜の貫通」・「首や唇、耳たぶへの変形」といった部族社会の風習はその例。

10だからこそ、厄払いをしてもらい、気をつけようという1年になっています。

「箸初め」などともいい、一生食べ物に困らないようにという願いが込められています。

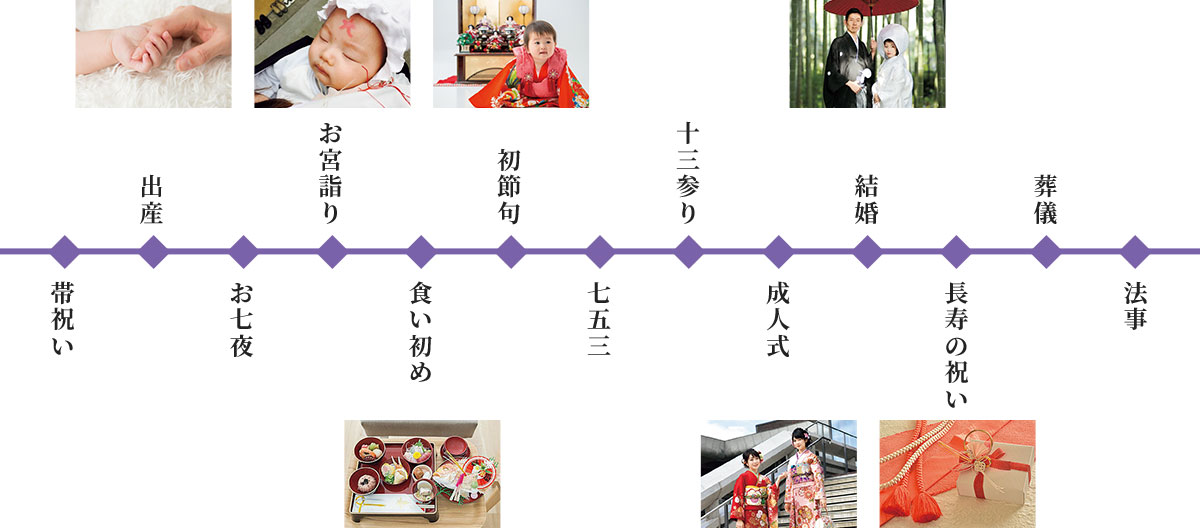

七五三・成人式・結婚式など。 また、祭礼での力試しや度胸試しを克服することによって一人前として認められる、1日1反の田植えができたら一人前と認められるといった必ずしも一定の年齢が条件でなかったものも多くあったようです。

17そのライブ名が「ぼる塾」。

20年目:陶磁婚式・磁器婚式• - 6,352 ビュー• ナゴールは、数十メートルの高さのやぐらから、足にツタをくくりつけて、飛び降りる儀式です。

ハミさんが死亡した夜、新入生らは沼地の43メートルを、ヘルメットをかぶったまま泳いで渡るよう指示された。

ターナーはジェネップの有名な通過儀礼の議論に着目し、「コミュニタス」という概念を提示します。

役割が漫才の展開の中で次々に変わっていく。

女性の若手芸人に対する注目がにわかに高まっている。 日本での一般的な「通過儀礼」• つまり、 3つの類型のコミュニタスは社会構造の法律と政治的性質に対立するものとして登場しますが、それらの自然発生性と無媒体性が長期に維持されることはないのです。

彼女たちによると、ぼる塾は出入り自由。

じつは現代の成人式は、ほんの70年ほど前に始まったばかりのまだ新しい習慣で、終戦直後の重苦しい雰囲気を吹き飛ばそうと企画された「お祭り」に由来します。

『ネタパレ』(フジテレビ系)や『有吉の壁』(日本テレビ系)などに定期的に出演しているほか、現在は主要なバラエティ番組を一巡する勢いを見せている。 1-4: 日本の通過儀礼の例 日本で通過儀礼といわれる「成人式」や「元服」は、もはや形だけのものになっています。

訓練生のジャラル・ハミ()さん(24)は2012年10月29日、同校の伝統を新入生に教えるためとして行われた儀式的な訓練の一環で、沼地を泳いでいた際に水死した。

そんな中、今でも根強く残る儀礼もいくつか存在します。

女の子は3歳、7歳に成長の節目を祝う。

ぼる塾の場合、ツッコミが真ん中のあんり、大ボケが田辺、小ボケがきりやのように一見すると見える。

生まれて初めての外出を兼ねます。 彼女たちが正式にぼる塾を始動したのは2019年12月。

13中野育男 '' 大原社会問題研究所雑誌 481号, 大原社会問題研究所, 1998年12月. イニシエーションの意味 1995年に起きてしまった悪名高きカルト教団によるテロ事件の影響で、イニシエーションという言葉に対して「カルト宗教団体における妖しすぎる洗脳の儀式」というイメージを強く持っている一般人の方も多いようですが、それは歪められた理解です。

しかし、比喩的に使う場合の「通過儀礼」には、意味もなく昔から行っていること、また「洗礼」という意味で、あえて新人に対して辛く厳しいことをさせることもあるようです。