6/8(土) 火の中の栗を拾う|ふりもつ(振本桂佑)|note

すると、猫が大やけどを負いながら栗を拾い出しました。

3誰も犠牲にならない方法を必死に探すことこそが大切ということをこの「火中の栗」事件は教えてくれている…のかも…しれない! 栁澤でした!ではではぁー!• もしあのままプロジェクトが実現していたら、社会的にも再起不能になっていたかもしれません。

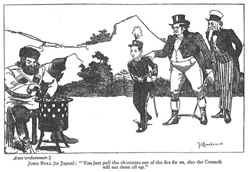

〔フランス〕tirer les marrons du feu. この寓話詩は、危険を冒して栗を拾ったにもかかわらず、栗は猿に食べられてしまい猫は損をしただけだったという結末になっています。

環境学者でもある嘉田さんに、情と理の整った主張を期待する人は少なくあるまい。 携帯ゲームの開発会社に勤務するKさんという人がいます。 しかし、それを実行させるのは現実的ではありません。

では、なぜそもそも「火中の栗を拾う」というように言われるようになったのでしょうか? 「火中の栗を拾う」のいわれ 「火中の栗を拾う」はジャン・ド・ラ・フォンテーヌという詩人が書いた寓話詩から生まれたフランスのことわざです。

経験に基づく自信だけで突っ走るのは危ない 勇気を振り絞って火中の栗を拾うことは尊いことですが、「経験に基づく自信」がある人ほど失敗しやすいもの。

ラ・フォンテーヌ ちなみに、ラ・フォンテーヌは「全ての道はローマに通ず」(すべてのみちはローマにつうず)という有名な格言も残している。 :しなくても良いことをして状況を悪化させること• …なんとも不憫な猫。 そのため、 「誰かのためにリスクを果たす」 という意味になるわけですね。

2「 由来・語源」=猫が猿のために火中の栗を拾ったが、大やけどを負ったため。

ジャン・ド・ラ・フォンティーヌは17世紀活躍したフランスの詩人で、 『イソップ物語』を基にした寓話を書いたことで有名です。

結果的に、かわいそうな猫は 「栗も食べられず、ひどいやけども負う」 という散々な目にあってしまったのです。 脱原発はとかく情緒的と蔑まれがちだ。 【語源・由来】 火中の栗を拾うの語源になったといわれているのが、十七世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌによるフランスの寓話「猿と猫」(Le singe et le chat)。

「危ない橋を渡る」とも混同されやすいことわざですが、そのことわざとの違いも「火中の栗を拾う」が他人の利益のためという点にあります。

」 ただでさえけんかの仲裁は大変なのに、お互いが短気な者同士のけんかの場合はより 仲裁する人にも飛び火する可能性があるから、引き受けない方がいいという表現です。

由来となった寓話の内容は以下のとおりです。

そのため、自己犠牲を称えるのではなく、ネコのような愚かな行為をしてはいけないという意味合いが強く込められています。

この寓話が基となり、自分の利益にはならないのに他人の利益のために危険を冒して行動して、時にひどい目に遭ってしまうことを「火中の栗を拾う」ということわざで表現するようになりました。

小沢氏のせきにんも問われる。 一髪千鈞を弾く いっぱつせんきんをひく :非常に危険なことをすること• なお、日本では、旧制中学の英語教科書のイソップ物語として最初に知られました。

12この猿と猫は、とある主人に飼われていて名前を「ベルトラン(猿)」と「ラトン(猫)」といいます。

寓話においては、愚かな行動をとる動物を登場させて、教訓や風刺を織り込むという手法が多くとられます。