ダニを知る|害虫を知る|アース害虫駆除なんでも事典

感染すると6~14日間の潜伏期間を経て発熱、下痢、腹痛、嘔吐(おうと)、筋肉痛、意識障害、失語、皮下出血といった症状が出る。

9普通、室内では比較的数が少ない種類ですが、築後2~3年を経過した家屋や新しい畳などで、ヒョウヒダニ、コナダニ、チャタテムシなどが大発生した際、それを捕食するこのツメダニも大発生する場合があります。

痛くてもマダニにふれないようにしましょう。

SFTSウイルス保有のマダニに刺されてから6日~2週間程度で起こる、原因不明の発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が中心的な症状です。 本邦では、感染後期に移行したとみられる症例は現在のところ報告されていない。 マダニが吸血しやすい場所 マダニは最初に付着した部位に吸血するのではなく、這い回って吸血部位を探します。

2病原体が瞬時に人の体に侵入するわけではなく、ある程度の時間がかかることもあります。

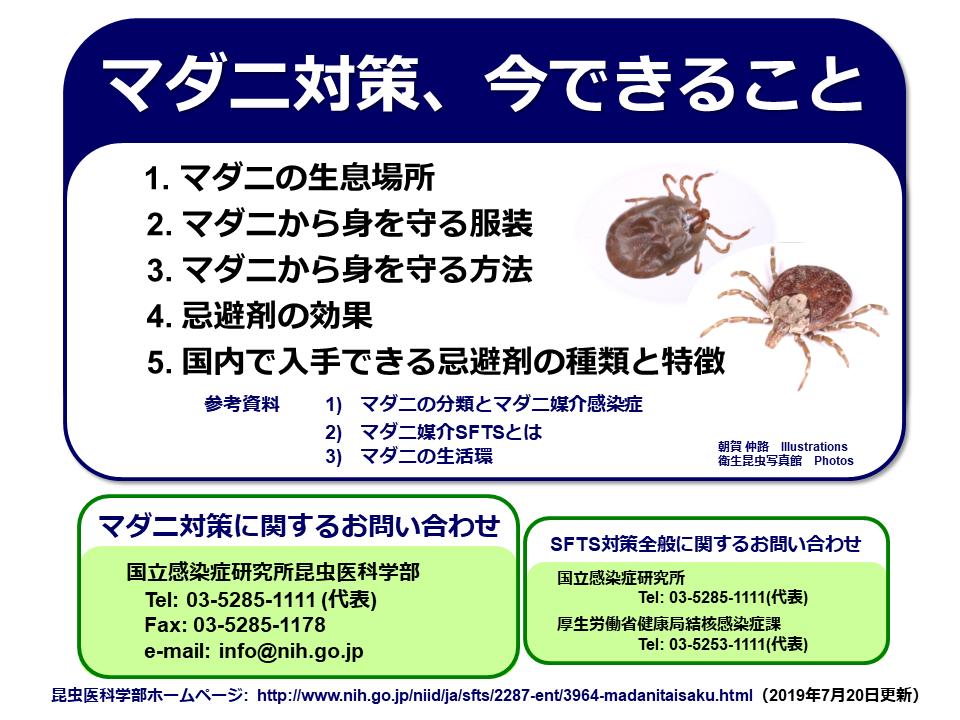

これは、SFTSだけではなく、国内で毎年多くの報告例がある、つつが虫病や日本紅斑熱など、ダニが媒介する他の疾患の予防のためにも有効です。

SFTSウイルスによる感染症です。

届出基準は. 感染原因は 一般の細菌より小さいリケッチアという微生物の一種( Rickettsia japonica が、人に感染することで発症します。

帽子もかぶって、上から落ちてくるマダニへの予防策も立てておきます。

) ・ 足を完全に覆う靴(サンダル等は避ける)、帽子、手袋、首にタオルを巻くなど、肌の露出を少なくすることが大事です。 楽しい余暇を楽しむためにも、マダニの危険性を覚えておいてください。 野生動物との接触は避けてください。

17マダニ類はイヌやネコ等、動物に対する感染症の病原体を持っている場合もありますので、ペットの健康を守るためにも、ペットがマダニに咬まれないようにしましょう。

病原体 紅斑熱群リケッチアの細菌の一種「リケッチア・ジャポニカ」 潜伏期間 2日~8日 発症時期 近年3月~12月まで発生がみられる 発生場所 西日本中心だが、近年新潟や栃木でも発生 感染経路 キチマダニ・フタトゲチマダニ・ヤマトマダニ 治療 抗菌薬の投与・予防ワクチン無し 日本紅斑熱を媒介するダニは、日本全国に生息していて、年々発症例も広い範囲で確認されています。

ファビピラビルの臨床研究について質問がある場合には、国立感染症研究所(info niid. これらの感染症にかからないために、野外でのダニ対策を行うとともに、野外でダニに咬まれた後、数日して発熱等の症状が認められた場合は、速やかに医療機関を受診するようにしてください。

・ 屋外活動後は、すぐに入浴し、体や頭をよく洗い、新しい服に着替えましょう。

服に着いたマダニを認識する 2013年に、マダニに対する忌避剤が認可されています。

急性期には、血清からウイルス遺伝子の検出を行い、回復期には抗体検査を行います。

マダニの活動期(主に春から初夏、および秋)に野山へ出かけるときには、1)むやみに藪などに分け入らないこと、2)マダニの衣服への付着が確認できる白っぽい服装をすること、3)衣服の裾は靴下の中にいれ、虫よけをし、マダニを体に近寄らせないこと、などを心がける。