海洋 プラスチック 問題。 プラスチック問題と私たちの未来。磯辺篤彦先生に聞く

海の豊かさを壊すマイクロプラスチックとは? 【SDGs】でも課題になっている海洋プラスチックの問題を考えよう!

また海洋生物がプラスチック製品を餌と間違えて取り込んでしまい、それが体内で消化されないため内部を傷つける、あるいは腸閉塞を起こして死んでしまうといった事例もあります。 ゴミの捨て方は確実、適切に ポイ捨てされたごみ、特にレジ袋などの軽いゴミは飛ばされて簡単に海まで運ばれてしまいます。 新たに大量のプラスチックごみを受け入れるとなると、新たな設備投資が必要になります。

14

子どもと考えるSDGs|海洋プラスチック問題から海を守ろう

これまでの調査で、太平洋や大西洋、インド洋など世界各地の海で、プラスチック片が密集する海域が見つかっている。

5

「プラスチック問題は60年前からあった」専門家が考える対策の進まない理由

でも、乳幼児のいる家庭で紙おむつがまったく使えなくなったら、お世話をする人の負担が重くなってしまいます。 その後、日本の廃プラスチックは東南アジアや台湾へ輸出されるようになりましたが、これらの国・地域も2018年以降、輸入制限を決めています。 アジア太平洋地域でのプラスチックごみによる年間の損失は、観光業年間6. 京都府の亀岡市は事業者に対し、レジ袋の有償無償を問わず、提供を禁じる条例の施行を目指しています。

海洋プラスチックごみの問題への世界の対策や取り組みについて解説

遠い極域の海にも、プラスチック汚染は広がっているのです。 世界中で年間800万トンの海洋ごみが発生しており、いずれごみの量が魚を上回るかもしれない• その後、セルロースからはレーヨンが発明され、20世紀に入ると次々と新しいプラスチックが開発されていきます。

3

第4回 海洋プラスチックごみの問題と、解決に向けて私たちができること:NTT HOME

これは、海などに捨てられたプラスチックが、波や紫外線の影響を受けて、5mm以下にまで細かく砕かれたものを意味します。 どうすれば社会的なインパクトを抑えつつプラスチックを減らせるのか。 どれも 少しの行動や意識の変化でできることであり、取り組みやすい方法でもあります。

15

【増え続ける海洋ごみ】今さら聞けない海洋ごみ問題。私たちに何ができる?(特集第1回)

こうした有害な化学物質を含むマイクロプラスチックが海の生き物の体内に取り込まれ、海の食物連鎖がくり返されることで濃くなってしまうのではないかと心配する意見もあります。 天然繊維は生分解されるため、環境にマイクロプラスチックが蓄積される原因になることはありません」 「耐久性、リサイクル可能性、環境に優しい手入れ(洗濯頻度の低さ、洗剤や柔軟剤の使用量の少ない低温での洗濯)などの点で好ましいウールの特質は、マイクロファイバーが環境内に放たれるのを最小限にするためにふさわしいのです」 出典: 天然繊維が全て環境にやさしいとは言えませんが、上記の内容から少なくとも ウールは、繊維自体も環境に影響がなく、使っていく上でも環境にやさしい素材であることが分かります。 この焼却という手段は持続可能ではなくCO2を排出するのでSDGs達成へ向けて減らしていくべき方法です。

13

第4回 海洋プラスチックごみの問題と、解決に向けて私たちができること:NTT HOME

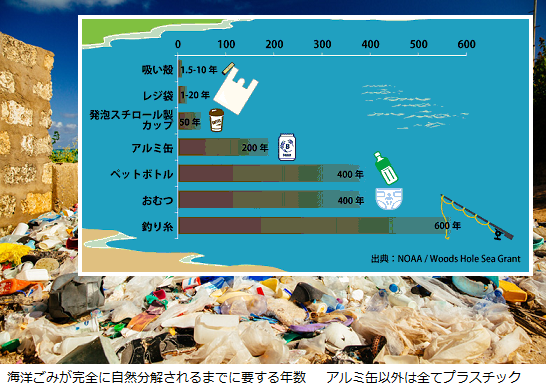

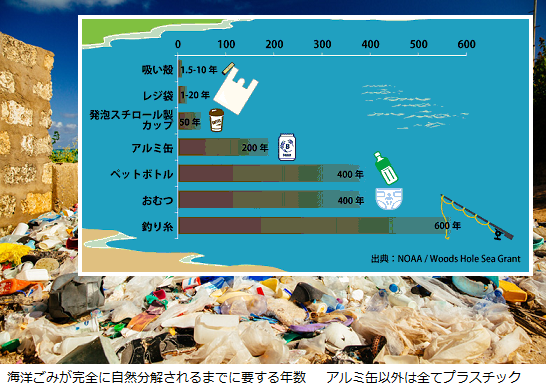

そして、前述しましたように、これらのプラスチックは自然界の中で、半永久的に完全に分解されることなく存在し続けます。

海洋プラスチックごみ問題とは?日本や海外の取り組み、私たちができることを解説

日本のプラスチックリサイクルの課題 1. SDGsとは、 「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称。 レジ袋規制が始まった2020年7月に『海洋プラスチックごみ問題の真実』(DOJIN選書)を上梓。

10