陶器と磁器の違いは何?作り方から見分け方、使い方まで|終活ねっと

一方陶器は水を吸い込む性質があり、日干しや消毒などを的確に行わないと汚れの原因となります。 それは焼く際の温度です。 それでも窯の温度は他のやきものより高い、1400度くらい必要です。

9

一方陶器は水を吸い込む性質があり、日干しや消毒などを的確に行わないと汚れの原因となります。 それは焼く際の温度です。 それでも窯の温度は他のやきものより高い、1400度くらい必要です。

9江戸時代に入ると、それまでの素焼き状の赤物(あかもの)と呼ばれる製品のほかに、高温で焼きしめる真焼け(まやけ)の陶芸技術も加わります。

一方、磁器であれば、表面の埃を洗い落とすくらいの水ですすいでからすぐに使います。

また、長年使い込むことでお茶などが器にしみ込み、少しずつ色合いが変わっていくのを楽しむことができるため、「萩の七化け」と評されることも。 磁器の発明によりやきものの技術は頂点に達します。 しかし高熱で使用した後、急激に冷却した場合は 割れてしまうというデメリットがあります。

19「染付」や「粉引」などはこの手順で行いますが、「 鎬 しのぎ」や「 印花 いんか」など、素焼き前に装飾する技法もあります。

国内では主に有田焼、波佐見焼、清水焼等の陶磁器の原料と高圧送電用のガイシに使用されています。

すなわち 陶器は熱伝導率が低い=熱が伝わりにくいといえます。 土の性質や、窯への詰め方や窯の温度の変化、焼成時の灰や炭などによって生み出される備前焼は一つとして同じ色、同じ模様にはなりません。

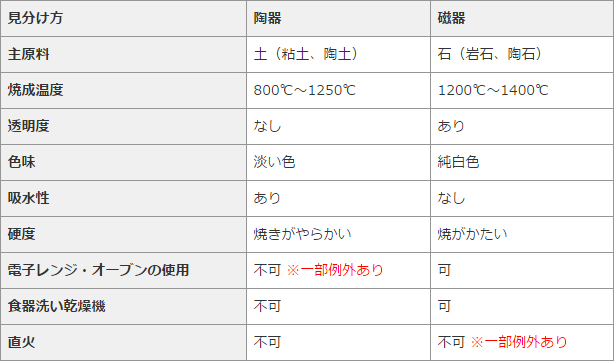

17ここからは陶器と磁気、お互いがどんな特徴を持っているのかを下記より詳しくお伝えいたします。

磁器がどれだけ手間をかけて作られているかが分かって頂けたのではないかと思います。

陶器は釉薬がかかっているものでも、表面に見えない無数の穴があり、汚れが染み込みやすく、放っておくとにおいやカビの原因になります。

お問い合わせ.。

酸化焼成 窯内に酸素を十分に取り込んで、徐々に温度を上げ青白い炎で焼きます。 瀬戸焼きは 陶器であり、 有田焼きや伊万里焼きは 磁器です。 火に2回通すようになったのもこのころです。

11例えば金属や非金属など問わずに、 ・シリコン(半導体) ・炭化物 ・窒化物 ・ホウ化物 など無機化合物の固体材料を総称しています。

陶器や磁器の耐熱温度が高いということは、理解していただけただろうか。

やきものの種類 分厚いものが陶器、薄くて丈夫なのが磁器など、私達の見た目で違いの分かる器もありますが、土もの 陶器 でも、極限まで薄く作られた器もあるので「薄いものが磁器」とは言い切れません。 大型の水かめやすり鉢、漬物を貯蔵する器としてよく使われます。 • 陶磁器の作り方 一口に陶磁器(焼き物)と言っても使い分け方があります。

3A:うつわを長くお使い頂くために、いくつかすべき点が御座います。

こうすることで冷たい水が陶器に染みこみ、食材を冷たいままに提供できます。

もともと中国で作られていたものが、日本では17世紀の始めに有田地方で初めて作り出された。

137• 叩くと濁った鈍い音がします。

石器や陶器、磁器などに分類されますが、陶器や磁器をさして陶磁器というのが一般的です。