マグニチュード (3)|雑感|ケミカルグラウト株式会社

震源で始まった岩盤の破壊範囲は、多くの場合秒速2 - 3kmで拡大し、破壊された岩盤は、速いときで秒速数 mでずれを拡大させていく [ ]。 岩手県釜石沖のGPS波浪計では15時12分に6. 6分)、深さ約24 km を震源として発生した。 中村雅基地震津波監視課長は記者会見において、発生地点から2011年の東日本大震災の巨大地震の余震と考えられると指摘し多くの人に衝撃を与えました。

7

震源で始まった岩盤の破壊範囲は、多くの場合秒速2 - 3kmで拡大し、破壊された岩盤は、速いときで秒速数 mでずれを拡大させていく [ ]。 岩手県釜石沖のGPS波浪計では15時12分に6. 6分)、深さ約24 km を震源として発生した。 中村雅基地震津波監視課長は記者会見において、発生地点から2011年の東日本大震災の巨大地震の余震と考えられると指摘し多くの人に衝撃を与えました。

7震源から数十 km以上と離れている場合にはこのような揺れの変化が感じられるが、震源が近い場合はP波とS波がほぼ同時に到達するため分からない。

このほか、2011年7月10日 、2013年10月26日 、2014年7月12日 にもM7以上の余震が発生している。

岩手県の宮古市では、から集落を守ったとされる高さ10 m、総延長2433 mのを津波が乗り越え、防潮堤は580 mにわたって粉砕された。 松浦律子 2011 らは 、1885年以来のM6以上の地震カタログを使い解析したところ、相対的静穏化が2000年頃に明瞭に出現し2008年には通常のレベルに戻っていたと報告している。

133 --- ニューギニア付近 パプアニューギニア、ニューギニア東部 M7. 20世紀末以降の例では、1987年12月の(M6. ・つまりマグニチュード9. 5を最大とするM5クラスの地震がまとまって発生していた。

またMが7を大きく超えると、被害を生じさせるが発生する場合がある。

M6程度でも、外洋の海底下を含む非居住地域で発生する地震や、では災害が発生しないことが多い。 それ以外にも、同報系により屋外で津波情報や地震に対する警戒を広域に呼びかける手法も、屋外にいる者に発する主要な警告手段として広く用いられる。

8常に滑っているが体に感じない滑りのみを起こし続けている部分• このとき、揺れを観測した場所がどれだけ揺れたかを表したのが震度です。

このような広い震源域を持つM9の巨大地震は、従来想定されていなかった。

震源域の付近に位置し本震後に発生確率が上がったとされたとの関連については、「震源の状況から別の断層によるものとみられる」との見解を示している。 2、死者5人)である。

16また15時には岩手県沖の海底水圧計で5 mの津波が観測されていたが、津波の予測に水圧計を使うことは気象庁のマニュアルになかった。

仙台市や塩竈市でも3分程度揺れが継続し、数十秒間だった1995年や1978年と比べて非常に長かった。

この地震では、日本の歴史上最多となる10万人以上の死者を出し、首都を含む広い範囲に被害を与え、の被害も大きかった。 地震波は秒速3 - 7 kmという限りある速度で伝播するため、異なる場所で発生した地震波が時間差で到達し、破壊継続時間以上の長さで強い震動が継続した。

商品や工場への被害。

4でも正確な規模の把握はできなかった。

さらに誘発地震は本震の震源域から南西方向に秒速3. また、押される断層・引っ張られる断層であっても、場所によっては断層が水平にずれ、岩盤が上下に動かないこともある(横ずれ断層)。

高い津波が発生したこと 東北・関東・北海道などの太平洋岸に数m以上のが到達、内陸の浸水が広範囲に及んだ。

その中には震度やマグニチュードの知識も1つの情報として正しく認識しておくことをおすすめします。

ただし、地震の多い地域と、地震による被害が大きい地域は異なる。

最大で海岸から6 km内陸まで浸水 、岩手県南部、宮城県、福島県北部では津波の高さが8 - 9 m に達し、(1896年)の津波を上回る最大溯上高40. 1」が、 2018年の大阪府北部の地震の場合は「マグニチュード6. この地震はM6. 他にもそれぞれの観測機関によって使用されるマグニチュードのタイプが異なる場合もあるが、その値は差異ができるだけ小さくなるように定められている。

いずれも震源地としては内陸部であるが、プレート境界で発生する海溝型地震に分類されている(詳細は「」を参照)。 食料品を選ぶ際に気を付ける点として、「賞味期限が長いもの」「運ぶ際に重くないもの」「少量でもバランス良く栄養補給できるもの」を選ぶことが大切です。

3有名なものでは、ギリシャの、前震の検知(ので成功した)などがあるが、常に利用できる手法ではない。

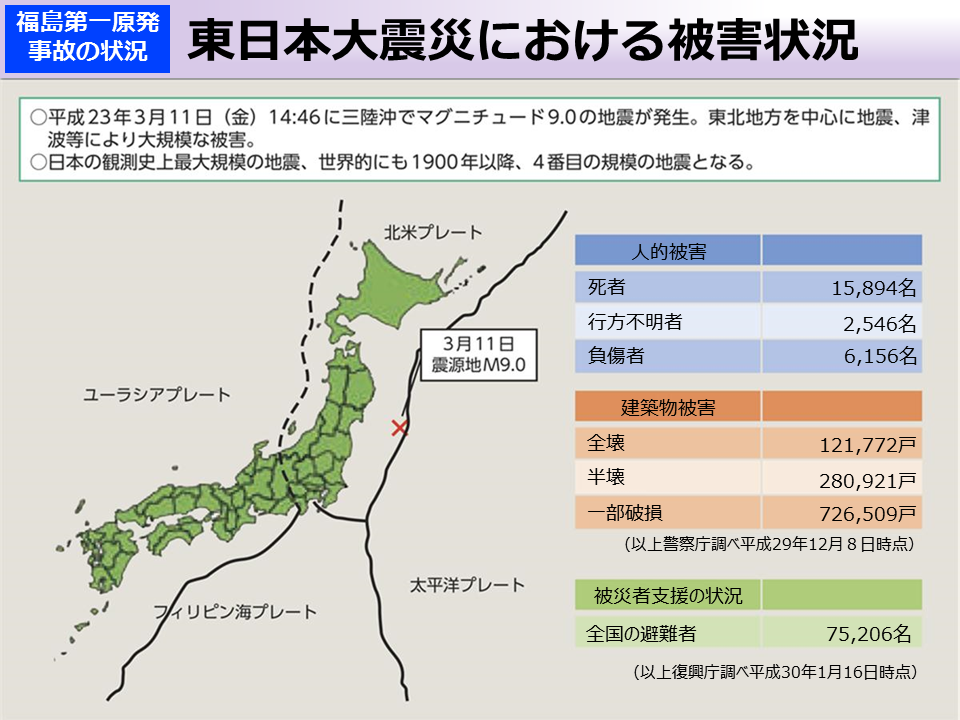

東日本大震災では、岩手県から茨城県沖合いの震源域に相当する、長さ500km、幅約200kmの範囲に密集して発生しています。