谷川俊太郎の詩「かなしみ」…あの青い空の波の音が聞えるあたりに

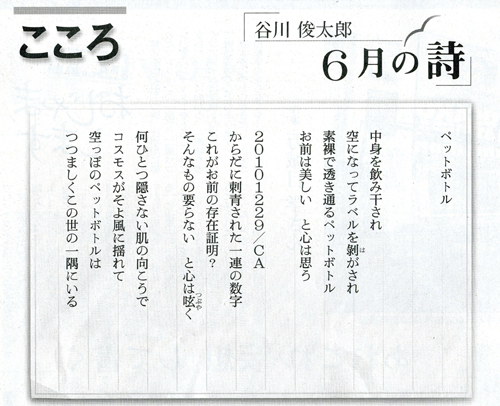

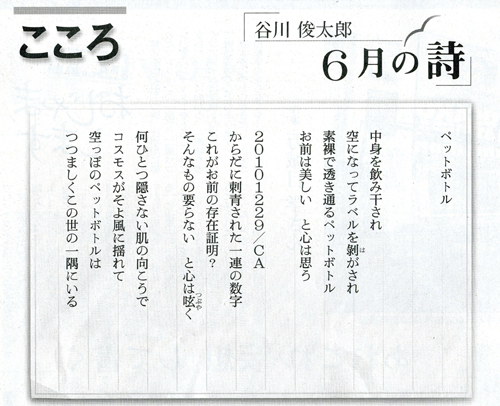

(作曲:) - 同名アニメの主題歌• 新学期がはじまって、緊張でちょっぴり凝り固まっている子どもたちが読めば、 心を開放してくれるような気持ちよさもあるかもしれませんね。 また、谷川さんの詩は、さまざまなコラボでも注目されています。

13

(作曲:) - 同名アニメの主題歌• 新学期がはじまって、緊張でちょっぴり凝り固まっている子どもたちが読めば、 心を開放してくれるような気持ちよさもあるかもしれませんね。 また、谷川さんの詩は、さまざまなコラボでも注目されています。

13詩で金を稼いできたわけだから。

『スヌーピーのひみつA to Z』チャールズ・M・シュルツ,,共著 新潮社 とんぼの本 2016• 『うつむく青年』(山梨シルクセンター出版部、)• そう、私も十代の頃にこの詩に出会ったのですが、この詩がまるで自分のことを言い当てているように感じられました。

『ぶたラッパ』さく・え そうえん社 2013• 空を越えて ラララ 星のかなた ゆくぞ アトム ジェットの限り こころやさし ラララ 科学 かがく の子 十万馬力 じゅうまんばりき だ 鉄腕 てつわん アトム 耳をすませ ラララ 目をみはれ そうだ アトム 油断 ゆだん をするな こころ正し ラララ 科学の子 七つの威力 いりょく さ 鉄腕アトム 街角 まちかど に ラララ 海の底に きょうも アトム 人間守って こころはずむ ラララ 科学の子 みんなの友達 鉄腕アトム 引用:鉄腕アトム歌詞 Twitterでも詩を発信? すでに御高齢の谷川俊太郎さんですが、何と現在、Twitterアカウントを開設し、情報を発信しているようです。 から詩作および発表を始める。 』チャールズ・M・シュルツ共著 2014• 『ごつんふわふわ』なかのまさたかえ 福音館書店 1982• ジョン・バーニンガム『ピクニック』BL出版 2014• 『せんそうごっこ』三輪滋絵 ばるん舎 1982• (それを読む人に微かに思い出させて、肝心なところは思い出させないので、いい意味でのもどかしさがあります) 「かなしみ」は谷川俊太郎さんにとって、はじめの頃の作品だと、最初に書きました。

1- 2枚目のアルバム『音樂ノススメ』 に「芝生 谷川俊太郎」を収録。

『』少年少女世界の文学 、1967 のちフォア文庫• 昭和、平成、令和の三時代をとおして活躍し続けている、詩人・谷川俊太郎さん。

ジョー・ムーア『ティミー』西村書店 1995• すこやかに おだやかに しなやかに(作曲:) - 池田規久雄氏と首都大学東京エリカ混声合唱団の共同委嘱により、2009年12月に初演された組曲。 校歌(作曲:林光)• 知人が白いベンツでやってくる、近所の子どもが自分のパソコンをいじっている……といった残酷なまでに現実的なシーンを、語り手である「俺」はさして気にする様子もなく見つめています。 『詩と死をむすぶもの 詩人と医師の往復書簡』共著 2008• 校歌(作 曲: 細矢 禊 1982年制定)• 『朝のかたち 谷川俊太郎詩集2』1985 角川文庫• この本に収録されている詩を一部抜粋して、いくつかご紹介します。

4『旅』思潮社、1995• 2010年、公式Twitterを開始。

『ぼくどこからきたの? 『詩人なんて呼ばれて』共著 新潮社 2017• 校歌(作曲:)• - 絵本「すーびょーるーみゅー」を共作。

構成は堀内誠一 みるずかん・かんじるずかん 1987 編纂 [ ]• 『そして 谷川俊太郎自選詩集』下田昌克 絵 銀の鈴社 ジュニア・ポエム双書 2016• 『でんでんでんしゃ』スズキコージ え 交通新聞社 2016 散文集 [ ]• 『詩の本』集英社 2009• 『ゆう 夕』吉村和敏写真 アリス館 2004• 第52回• 美しいこと みにくいこと 僕を元気づけてくれるようなこと 僕をかなしくするようなこと そして僕は質問する いったい何だろう いったい何故だろう いったいどうするべきなのだろうと ネロ お前は死んだ 誰にも知れないようにひとりで遠くへ行って お前の声 お前の感触 お前の気持ちまでもが 今はっきりと僕の前によみがえる しかしネロ もうじき又夏がやってくる 新しい無限に広い夏がやってくる そして 僕はやっぱり歩いてゆくだろう 新しい夏をむかえ 秋をむかえ 冬をむかえ 春をむかえ 更に新しい夏を期待して すべての新しいことを知るために そして すべての僕の質問に自ら答えるために (詩集『二十億光年の孤独』・東京創元社・1952年刊). 『木はえらい イギリス子ども詩集』共編訳 1997 岩波少年文庫• マーカス・フィスター『ミロとまほうのいし』講談社 1998• 「ただ、ぼくの場合は、トイレに詩を飾ってはもらえませんからね。 『まんま』写真 2011• 著書『ガン病棟のカルテ』でも知られ、寺山修司、、、らの主治医だった。 『』1995年2月28日付朝刊、県内版、16面、「庭瀬ゆりさん死去」。

20(作曲:) - 主題歌• 第31回• 』絵 講談社 1990• 『おおきなひとみ』絵 2013• 第44回• 校歌(作曲:湯浅譲二)• 『家族はどこへいくのか』河合隼雄,共著 岩波書店 2000• とんでつまずく 同• - 『トロムソコラージュ』で• 校歌(作曲:谷川賢作)• 『ひとりひとり』ふくだとしお絵 2009• 校歌(作曲:牛腸征司)• オリビアクリスマスのおてつだい 2008• ホルヘ・ルハン『ふゆのゆうがた』講談社 2009• それはぼくはよくないと思うんですよ。

『かあさんどうして』中村悦子絵 佼成出版社 2010• ジョン・バーニンガム『あかちゃんがやってくる』イースト・プレス 2010• 『』や 『』『』をはじめとした、数多くの作品集が、幅広い世代のファンから支持されています。

- 『マザー・グースのうた』で• 『しりとり』和田誠 いそっぷ社 1997• 校歌(作曲:小室等、1997年制定)• 校歌(作曲:)• 『けんはへっちゃら』、1965 のち文庫• 校歌(作曲:谷川賢作、2008年制定)• そして、「かなしみ」を含めた初期作品が、個人的なものというより人類的な孤独感を現わしていると、大岡信さんは解説しています。 『おならうた』絵 絵本館 2006• TAKESHIの、たかをくくろうか(作曲:、歌:) 合唱曲 [ ]• にじいろのさかなうみのそこのぼうけん 2009• 校歌(作曲:谷川賢作)• 校歌 作曲:谷川賢作 中学校 [ ]• このような詩を書けるのは、後にも先にも谷川俊太郎さんしかいません。

12でも、素粒子のエネルギーがなければ、世界は成り立たない。

『写真ノ中ノ空』(アートン、2006年) - 写真:荒木経惟• には、父の知人であったの紹介によって『』に「ネロ他五編」が掲載される。

外部リンクも参照。 『かみさまへのあたらしいてがみ』絵 サンリオ 1992• 『せんはうたう』絵 ゆめある舎 2013• むしろ受け止める側の問題では。 同曲では、本人により自身の詩の一節が朗読される。

『いち』佐野洋子絵 国土社 1987• に「月火水木金土日のうた」で作詞賞を受賞した。

2007年現在までに出版した詩集・詩選集は80冊以上におよぶ。

ロン・ロイ『あひるのさんぽ』瑞木書房 1981• 谷川さんの詩は、辛い気持ちによりそったり、大人のホンネをあかしたり、世の中へ疑問を問いかけたり……。 自分が被災者だったら書けたと思う。

9(計算したら)年間1億円という数字になった。

。

谷川さんの活動は自身の詩作だけにとどまらず、 「鉄腕アトム」の主題歌、 スヌーピーで有名な「ピーナッツ」シリーズの翻訳、絵本では、 レオ=レオニ作品や 「にじいろのさかな」シリーズの翻訳をてがけるなど、その仕事は多岐にわたり、だれもが一度は、谷川さんの手による言葉を目にしたことがあるでしょう。 (作曲:) - 同名映画の主題歌• には初の訳書となる『』()を出版。

7地球全体の運命といものを若者なりに考えていたと思います。

『詩人の墓』太田大八絵 集英社 2006• 『谷川俊太郎ヴァラエティ・ブック「こ・ん・に・ち・は」』マガジンハウス 1999• 『自選 谷川俊太郎詩集』 2013• 『こわくない』井上洋介絵 絵本塾出版 2014• の歌(作曲:林光)• 『谷川俊太郎』編 日本の詩 1985• 『地球色のクレヨン Happy birthday earth3』子供地球基金編 1993• 『ふしぎなバイオリン』岩波書店 1976• だから、古典は長い時間をかけて人間を変えてきている。

第62回• 『日本語を味わう名詩入門 19 谷川俊太郎』編 渡邉良重画 あすなろ書房 2013• 受賞歴 [ ]• 』堀内誠一え 2010• 『にゅるぺろりん』長新太絵 2003• 映画にもファッションにもテレビにも漫画にも。

6『ぴよぴよ』絵 、1972• 生きているということ いま生きているということ それはのどがかわくということ 木もれ陽がまぶしいということ ふっと或るメロディを思い出すということ くしゃみすること あなたと手をつなぐこと 生きているということ いま生きているということ それはミニスカート それはプラネタリウム それはヨハン・シュトラウス それはピカソ それはアルプス すべての美しいものに出会うということ そして かくされた悪を注意深くこばむこと 生きているということ いま生きているということ 泣けるということ 笑えるということ 怒れるということ 自由ということ 生きているということ いま生きているということ いま遠くで犬が吠えるということ いま地球が廻っているということ いまどこかで産声があがるということ いまどこかで兵士が傷つくということ いまぶらんこがゆれているということ いまいまが過ぎてゆくこと 生きているということ いま生きているということ 鳥ははばたくということ 海はとどろくということ かたつむりははうということ 人は愛するということ あなたの手のぬくみ いのちということ (詩集『うつむく青年』1971年刊). 『かえってきたビップ』 1973• 社歌 参考文献 [ ] より詳細なリストについては、田原編著『』第3巻(集英社文庫、2005年)の巻末「」が参考になる。

「判断力が鈍っているということ。