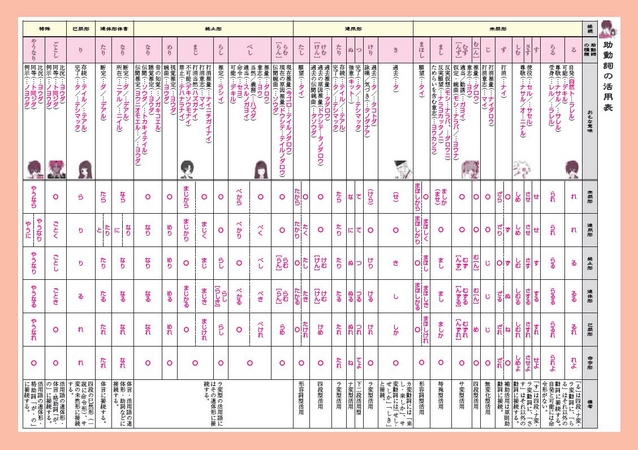

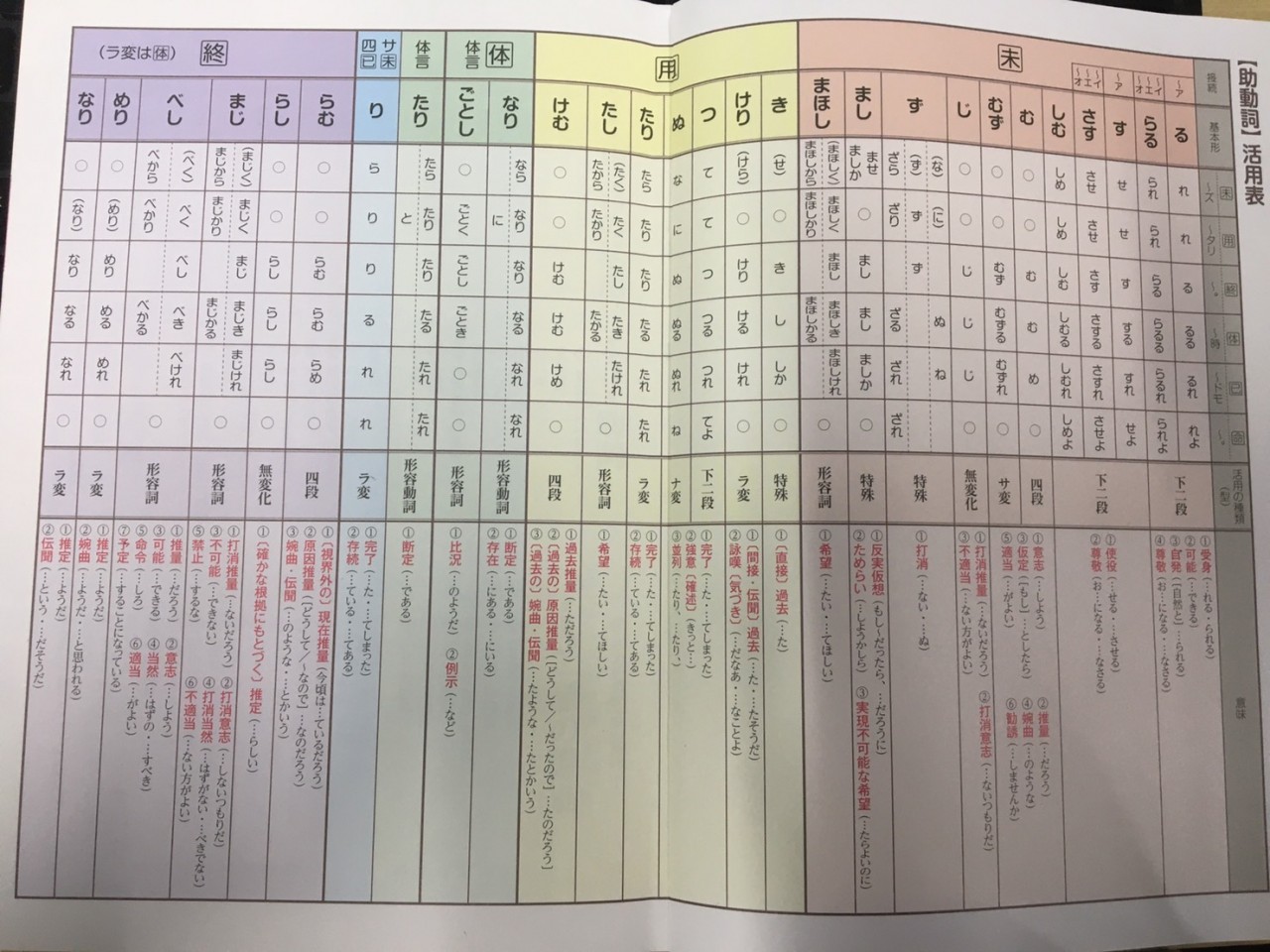

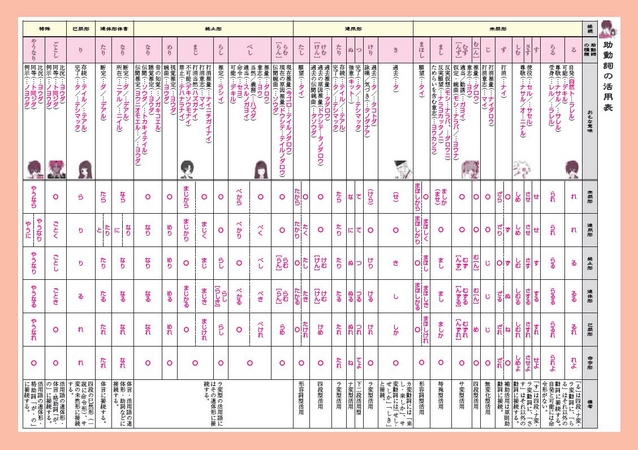

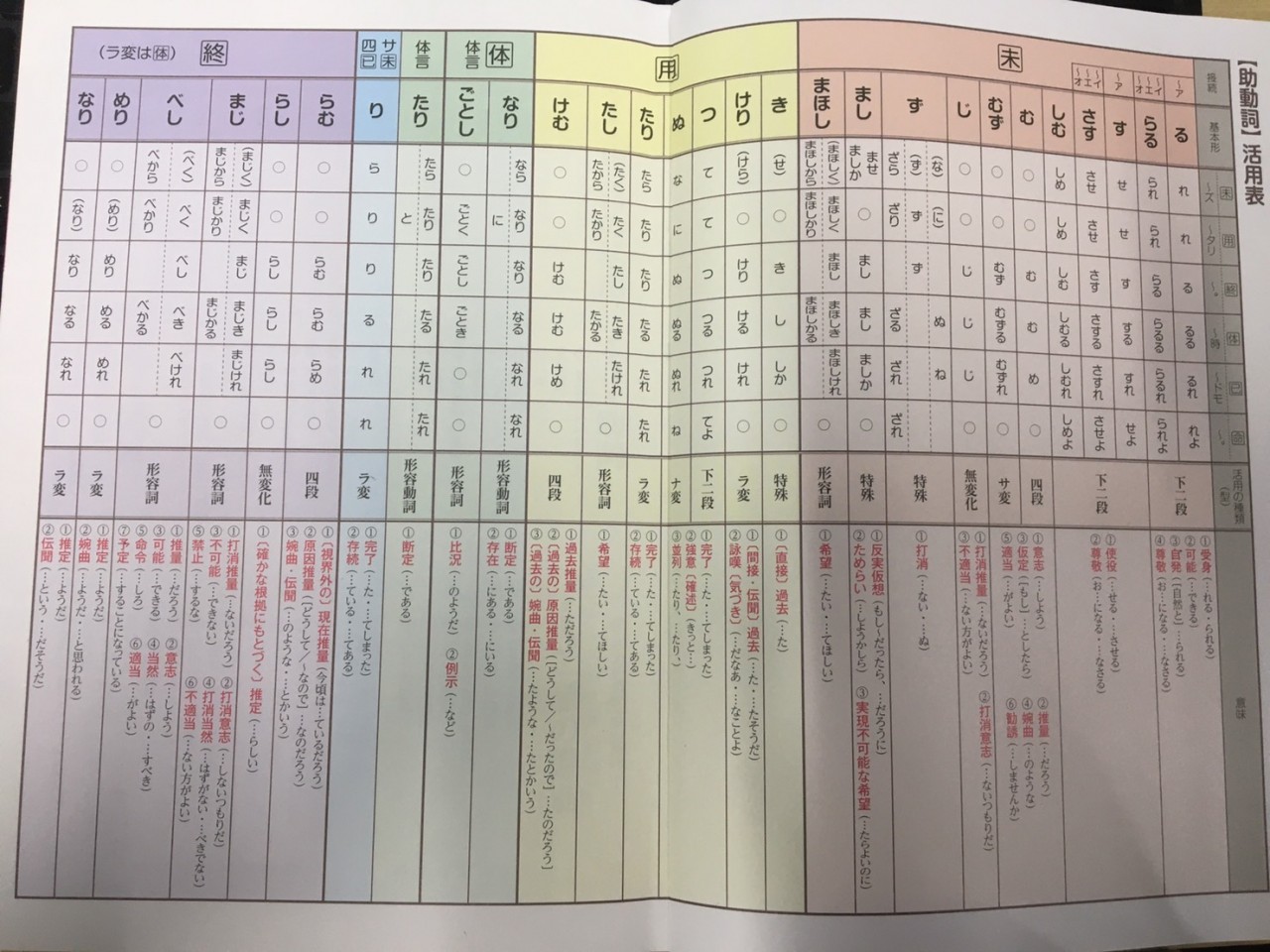

助動詞 活用 表。 【国文法攻略】中学国文法の品詞の知識11 ~助動詞その1~

助動詞とは

助動詞の意味による分類表 分類 助動詞 受け身・可能・自発・尊敬 れる・られる 使役 せる・させる 打ち消し ない・ぬ 推量・意思 う・よう 打ち消しの推量・打ち消しの意思 まい 希望 たい・たがる 丁寧 ます 過去・完了・存続・確認 た・だ 様態・伝聞 そうだ・そうです たとえ・推定・例示 ようだ・ようです 推定 らしい 断定 だ 丁寧な断定 です 助動詞「れる」「られる」の用法・使い方 助動詞の「れる」「られる」は、文脈によって、 受け身・尊敬・自発・可能の4つの意味の場合があります。 (源氏物語・明石) (この風がもう少し止まずに吹いていたならば、高潮にのまれて残らず流されていただろう。 尊敬の意味で使うときは、自分の動作ではなく尊敬する相手(お客さん、先生、上司、先輩など)の動作であることがポイントです。

5

【国文法攻略】中学国文法の品詞の知識11 ~助動詞その1~

四段活用の次に多いタイプ。 一緒に歌お う。 自発でよく使われる動詞…思う、感じる、偲(しの)ぶ、案じる、思い出す 助動詞「れる・られる」使い分け 「れる」は 五段・サ変動詞の未然形、「られる」は 上一段・下一段・カ変動詞、助動詞「 せる」「 させる」 の未然形に接続します。

11

助動詞の種類と機能5(使役・尊敬) 和歌入門 和歌のための文語文法

簡単に遠くまで投げ られる。

18

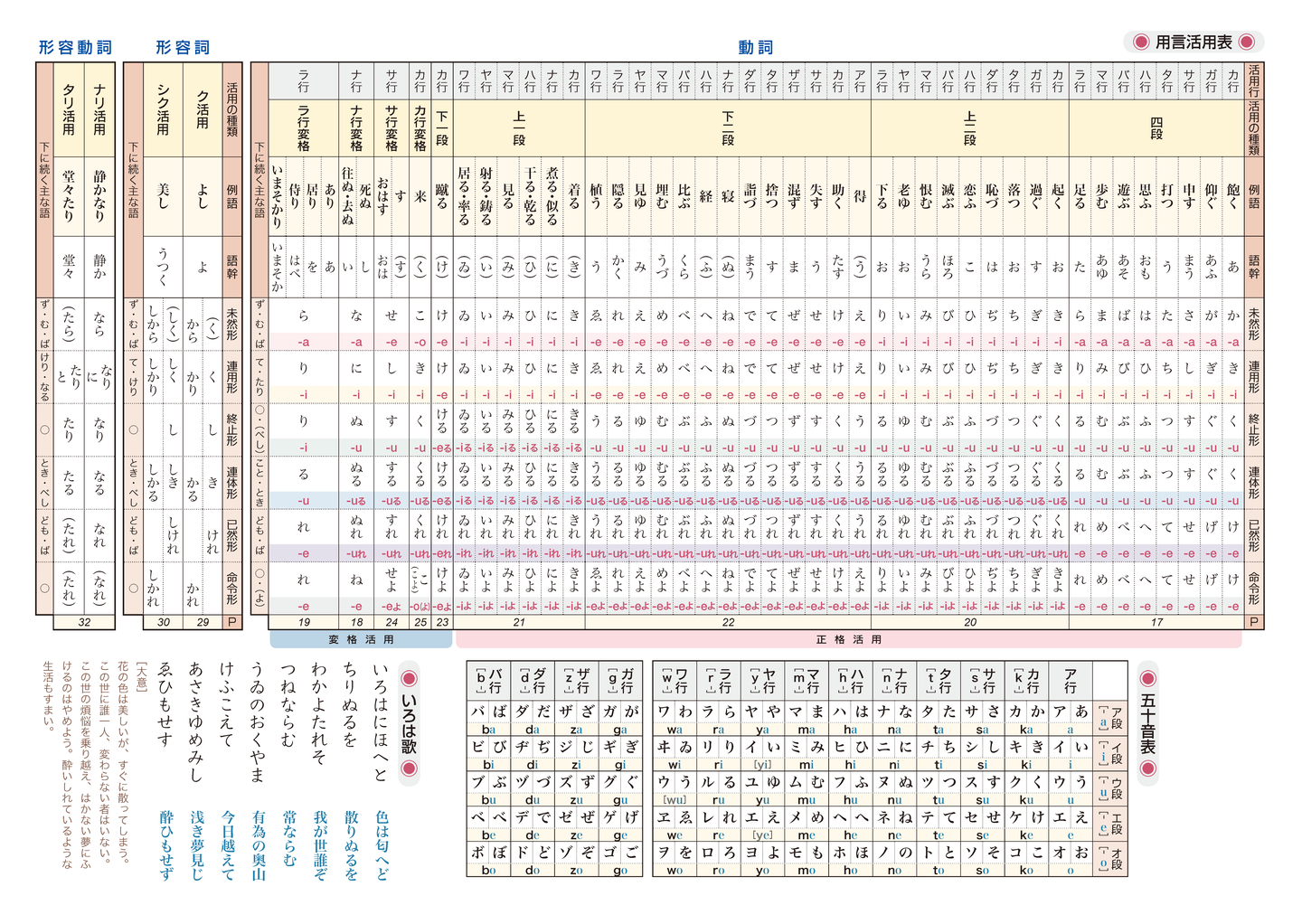

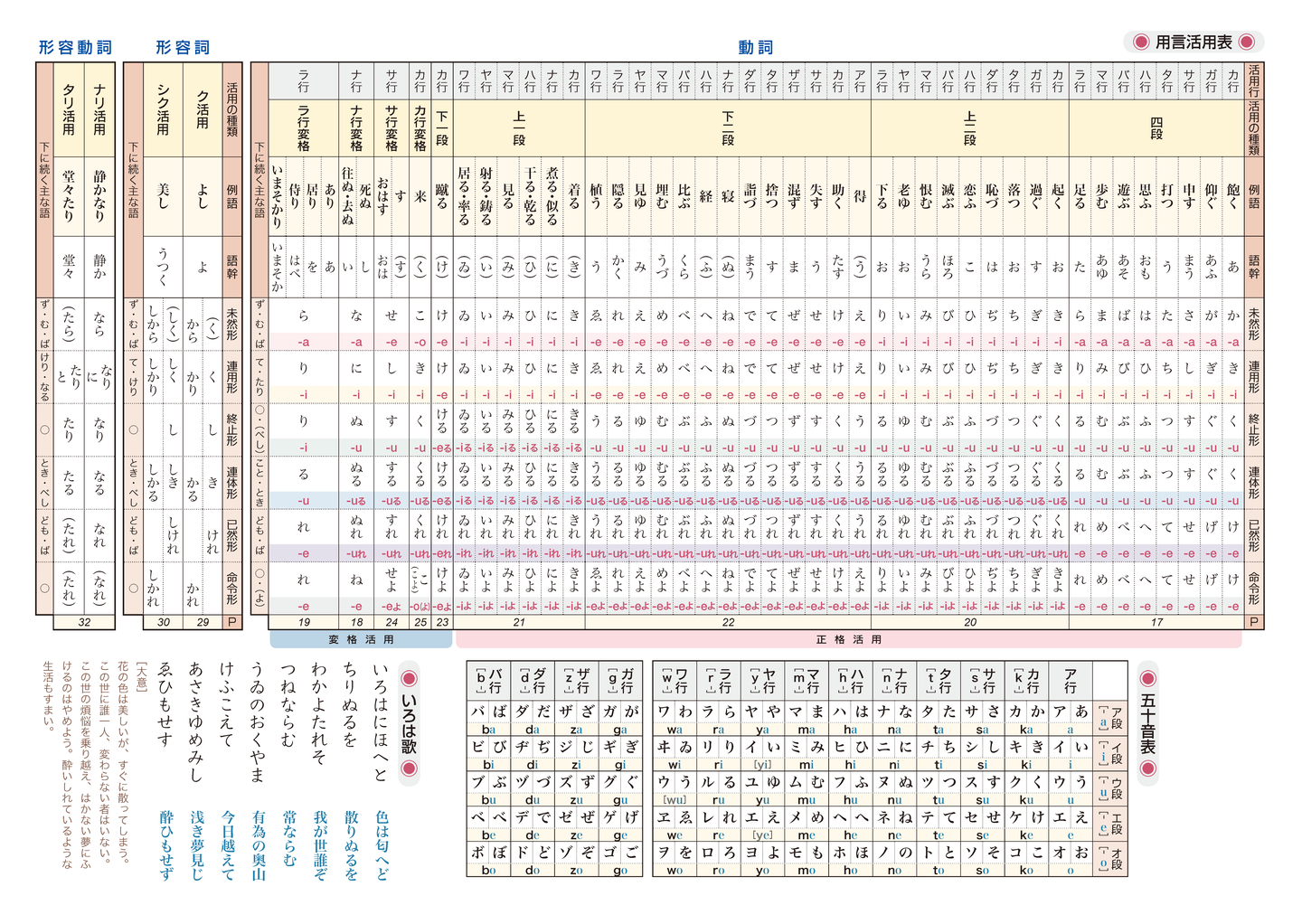

動詞活用表・助動詞活用表 和歌入門 和歌のための文語文法

.jpg)

(土佐日記・二月四日) (娘のためには親は幼い子供のようになってしまうそうだ。

助動詞とは

使役をあらわす。 「 よばふ 女に言い寄る 」「 かたらふ 語り合う 」「 すまふ ずっと生活し続ける 」などの例があり、それぞれ、「よばひ」「かたらひ」「すまひ」と名詞化されて使われることもあります。

助動詞の種類と機能5(使役・尊敬) 和歌入門 和歌のための文語文法

「聞くかぎり~と思われる」ということです。 活用の種類 せる させる 未然形 せ させ 連用形 せ させ 終止形 せる させる 連体形 せる させる 仮定形 せれ させれ 命令形 せよ、せろ させよ、させろ 助動詞「ない」「ぬ ん 」の用法・使い方 助動詞の「ない」「ぬ ん 」は、 打ち消しの意味があります。 助動詞の種類・一覧 日本語の助動詞の種類は、意味で分類すると 「受け身・可能・自発・尊敬・使役・丁寧・希望・打ち消し・断定・過去・完了・推量・意思・たとえ・例示・推定・伝聞・様態」などにわけることができます。

古典文法 助動詞「たし・まほし」まとめと問題

助動詞とは 助動詞とは、用言・体言などに付属して 意味をそえる働きがある語で、大きな述語のまとまりをつくる言葉です。 ) [連体] 3 当然…[~はずだ・~ねばならない] べし 勝たんと打つ べからず、負けじと打つべきなり。 20~30回を目安に繰り返し音読するのがおすすめです。

1

助動詞「せる・させる」をマスターしよう

受け身の意味 受け身は、他から動作を受けることを意味します。

19

.jpg)