文章の目的別「ですます調」と「だである調」の書き分け方

小学校で敬体、です・ます調を習う理由 実は大した理由はないようで、文部科学省が決めたからにほかなりません。 例文)体言止め不使用 家事は毎日しなければならないものです。 「ですます調」を選択した場合には文章が単調になりすぎないように注意しましょう。

13

小学校で敬体、です・ます調を習う理由 実は大した理由はないようで、文部科学省が決めたからにほかなりません。 例文)体言止め不使用 家事は毎日しなければならないものです。 「ですます調」を選択した場合には文章が単調になりすぎないように注意しましょう。

13だ・である調|常体の特徴 だ・である調、常体で書かれた文章の語尾は、『〜だ』『〜である』『〜だろう』『〜ではない』『〜ではなかろうか』などが思いつくところです。

つまり、自らが導き出した意見を読み手に誤解なく伝える文書にしなければならないのです。

文章作成の現場からお届けします。 例 年末を迎え、街角では募金を募る学生さん達の姿が見受けられます。 ただし、少し語感が強いため新卒の履歴書では「偉そうだ」と捉えられてしまうケースもあります。

しかし、ですます調だけで様々な文章表現が可能になれば、それはもう言うこと無しでしょう。

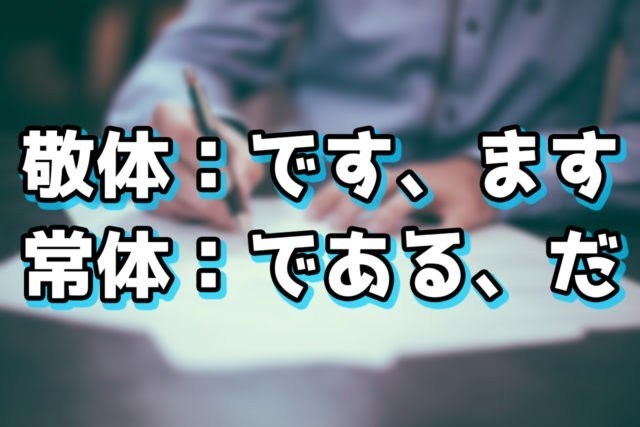

文中の中で混在はNG!統一するべき理由 敬体と常体を混在するのはNG!文章のリズムがバラバラになり、かなり読みにくくなってしまうためです。

履歴書やエントリーシートなどの応募書類は企業に提出する重要な文書のため、丁寧で誠実な印象である「です・ます」の敬体が適しています。 ですます調:礼儀正しく丁寧な印象• 現場からは以上です。

6ブログ 年月指定 ブログ 年月指定• 体言止めとは、名詞・代名詞・数詞などの活用しない語である体言で終了することです。

この「体言止め」には、 体言を強調する効果があり、文章にメリハリをつけることができます。

「だ・である調」では伝えたい事と文章の雰囲気がとてもちぐはぐですね。

独自性がない、他者の研究・調査の引用文書。

なぜ毎朝、同じ時間と同じ場所で電車が急停車するのだ• 例文 記事を書くときに重要なのは、読み手への思いやりである。

逆に本来の文章のあるべき姿、読んでもらうという文章の目的が果たされる場合、文体が混在していると読み手にとってはストレス。

彼、彼女らは寒風吹きすさぶ中に頬を赤くしながら、 「歳末助け合い運動に皆さんの善意をお願いします」 と、声を張り上げていました。

また読み手に同意を求めたり、柔らかく訴えかけたりするのにも適しており、以下のような文章に用いられます。 たとえば、「これは大学2年のとき、カナダに交換留学をした際の話です(経歴欄参照)。

Yahoo! 場合によっては、「である」調を使うこともあります。

「です・ます調」のほうが読者の共感を促す親しみやすい雰囲気なのが分かりますね。

満員電車からやっとの思いで開放されたのは、勤務先の最寄り駅に到着したときでした。 【例文「です・ます調」】 〇〇クリニックは、〇〇専門のクリニックです。

本稿で書いていくテクニックは、「短い言い回しと言葉をまとめる」ことでのダイエット術となります。

主観や情緒過多な感想文。

そんな人たちにとって文章は、口頭のコミュニケーションと違って、表情などの情報がないまま、文字だけで情報を得るのようなものなのです。

書きやすいというメリット ですます調は、普段文字に触れていなくても、文章をほとんど書いた経験が無くてもすぐ身につけられます。

メディアのレギュレーションで指定されていない場合には、ここでの解説を参考にしていただき、伝えたい内容に適している文体を、最も効率よく伝わる文体を選んでいただくことをお勧めします。