「マイナーコンヴァージョン」について

調べずに思いつきで発言する音楽家に惑わされずに、しっかりと調べて真実を知ること。

調べずに思いつきで発言する音楽家に惑わされずに、しっかりと調べて真実を知ること。

現代人は過去の歴史を調べずに、今私たちが使っているシステムが、過去にも当然あったと考えてしまいます。

(ただしテンションノートが13などメジャースケールから導かれるテンションノートがある場合、ややアウト気味になります。

一体何故でしょうか?一番基準になる音にはアルファベットの最初の音「A」を割り当てるのが自然でしょう。 あくまでバーチカルはコードトーンその物から求めるスケールであって、コードトーンしかアナライズの対象にしません。 また調性引力という言葉が登場しますが、これはかなり省いて説明してしまうと、ジョージラッセルはコードに対するスケールはかならずしもインゴーンイグとアウトゴーイングの2つに分かれるというのではなくインからアウトまで段階的に変化させることができると考えていて、そのためインからアウトまで変化することを概念的に表現するためにに「調性引力」という言葉を用いています。

17ではジャズ理論というのはそれだけなのでしょうか。

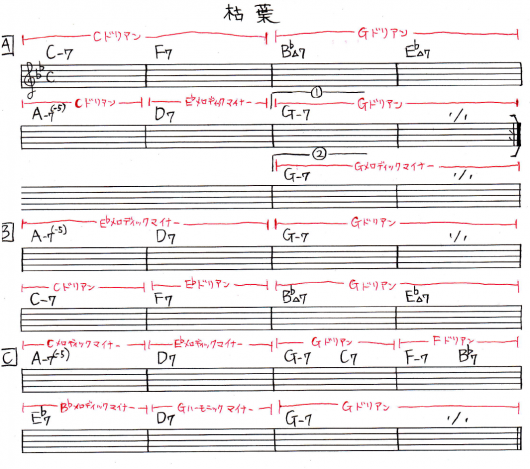

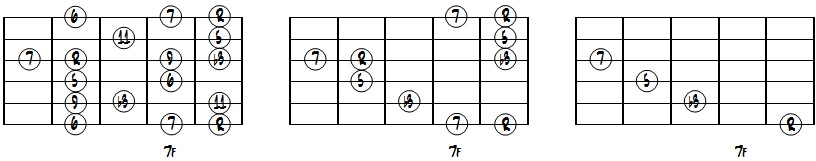

僕の場合、「マイナー・コンバージョン・コンセプト」をベースに考えて弾くことが多いこともあって、マイナー7thは非常に重要な運指です。

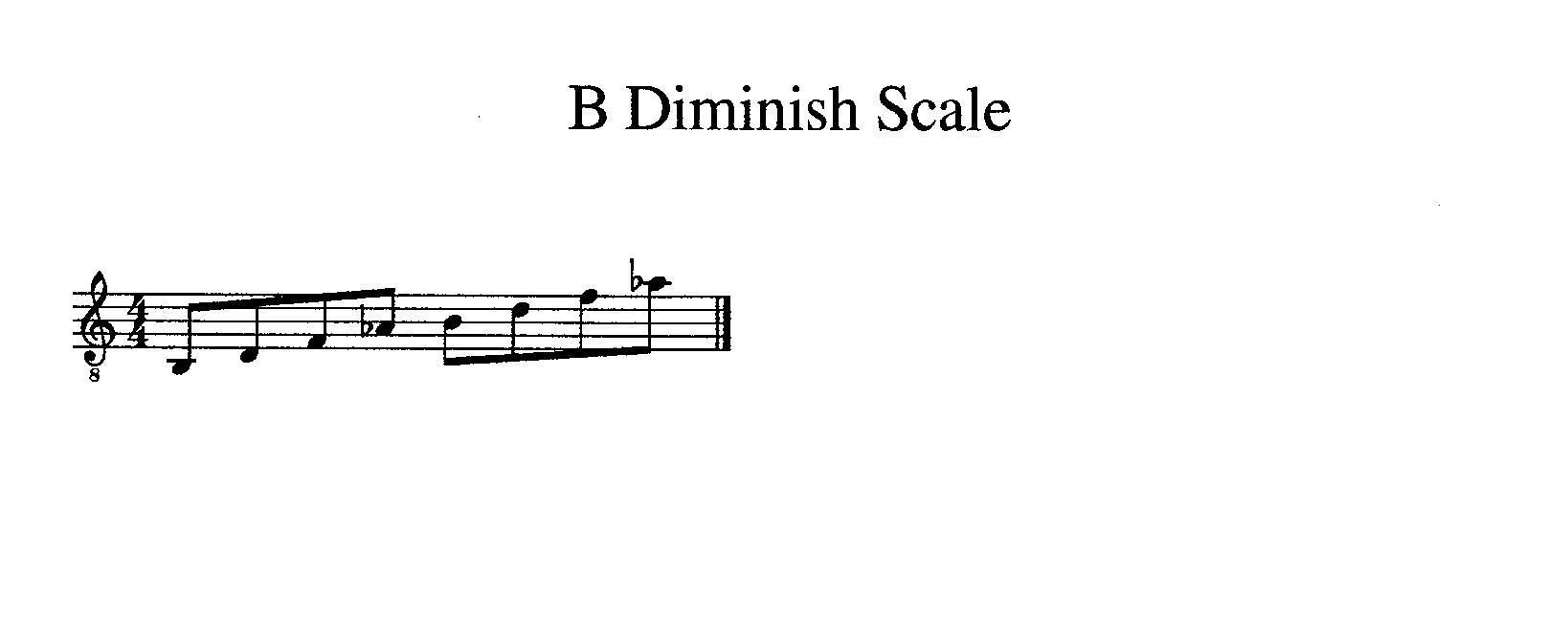

Impressions 1999年、Camden• 回答 パットマルティーノのマイナーコンバージョンとは根本的に考え方が異なります。 その「せいぜい3音下の音」から順番にA、B、Cと文字を割り振ったために、現代の「A」が「A」となった。 ダブルディミニッシュやダブルホールトーンの使用も効果的です。

3逆にその基音の周波数の整数分の1という基音より低い倍音を下方倍音と定義し、1/2、1/3と周波数を分割していって出来る倍音列を下方倍音列と定義されます。

まさにドライブの話と似ていると思いました。

Interchange 1994年、Muse• マイナーコンバージョンの図。 パットマルティーノの方法論はアウトいうよりもっと保守本流なやり方だとおもいます。

12その結果は以下の表の様にになります。

聴いた人なら分かるでしょうが、ほぼマイナーコンバージョンです。

発表から30年経った現代では、マイナーコンバージョン理論とパット・マルティーノの演奏は切り離して考えることが可能になったと考えます。 この結果は前述のチャートから求めたものと一致します。 調性組織のリディアンクロマティックコンセプト こちらは日本語に翻訳されて本で忠実に訳されている反面、説明にインプロビゼーッションに応用するためのメリハリみたいなものが少なくないので、解りにくいという事で評判が良くありませんが、現在のところこれで勉強するしかありません。

20今回はハイ・ポジションからローに向けて降りてくるケース、しかも長尺です。

レッスン頻度は教わる皆様に合わせて決めています。

この場合だとAドリアンスケールとかAメロディックマイナースケール等を弾くことになります。 その後、出て来た方法としてコールマンホーキンスなどのコードトーンによる分散和音形です。

12例えば日本でしか流通していないドミナントモーションという用語は誰が一体使い始めたんでしょうか?例えば倍音を元に和音を説明するやり方はどの時代に生まれたのでしょうか?結局全ては正しいかどうかではなくて、文脈です。

興味のある方はメールやメッセージ、もしくはブログのコメント送信等どんなやり方でも良いのでご連絡くだされば詳細をお伝えいたします。

つまり何故「A」から音階が始まるのかという謎にたいする、有力な答えは 『歌うときによく使う音の集合の一番下の音に、「A」とつけたから。 Wikipediaを参照します。 たとえばDm7-G7-CM7ということなら・・・ Ddim-Gdim-Cm7-5 ということでしょう。

16導入()時には旧版と丸ごと総入れ替えしたり、旧版とは別のソフトウェアとして新たに導入される。

アルファベットは「A」からスタートするからです。

少なくとも2013年に古代ギリシャの音楽を再現しようと試みるほどには、ギリシャの音楽のことはわかっていません。

どういうことかって言うと、大概の理論書、少なくとも僕が30年ほど前にジャズの理論書やギター教則本の理論編の部分を読むと下のようなことが書いてあります。