消火器の設置義務

イ 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。 十 選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 ここでは設置する場所に合った消火器の選び方から設置する本数や注意事項まで3つのステップに分けて丁寧に説明しています。

1

イ 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。 十 選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 ここでは設置する場所に合った消火器の選び方から設置する本数や注意事項まで3つのステップに分けて丁寧に説明しています。

1全てに設置が必要なもの 強制的に設置が必要なものは下記のとおりです• とうぜん消火器そのものはさらに重量があるため、一般的には専用の台車にのせた状態で設置される。

たとえば省令第1条の2第1項第9号の二酸化炭素消火器は、一般的な粉末消火器とは異なり、消火剤による汚損がないのが特徴である。

火災報知器は住む人の命と財産を守るための重要な装置です。

強制的に設置が必要なもの• 屋内で使用すると視界が悪くなるため、避難や通行の支障となりやすい。

強化液消火器は水溶液を用いた消火剤だが、油火災への対応が可能である。 )で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。

2どの都道府県でも共通している場所と、自治体によって異なる場所に分けてご紹介しましょう。

排煙設備の技術基準を掲載したものです。

その他設備点検全般 設備管理業務は設備トラブルが起きないよう維持管理することが大切で、建物を利用する人々の安全を守る重要な業務です。

放射時間は30秒から1分程度と比較的長く、放射距離は10m程度まで確保できる。

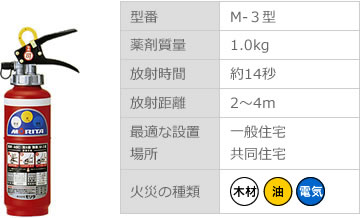

火災の種類と消火器の適合性 火災の種類に応じて、適応する消火器の種類が規定されている。

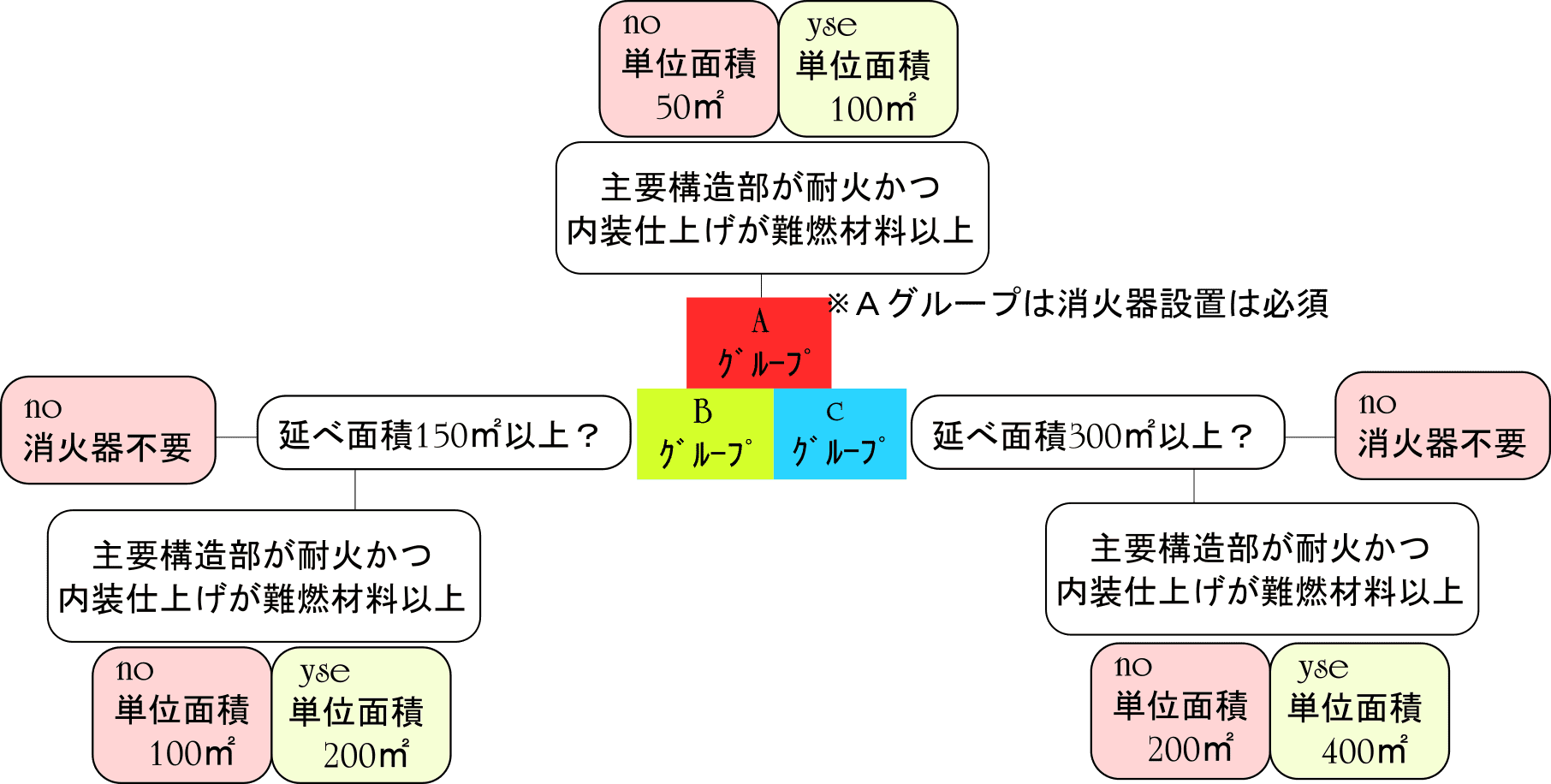

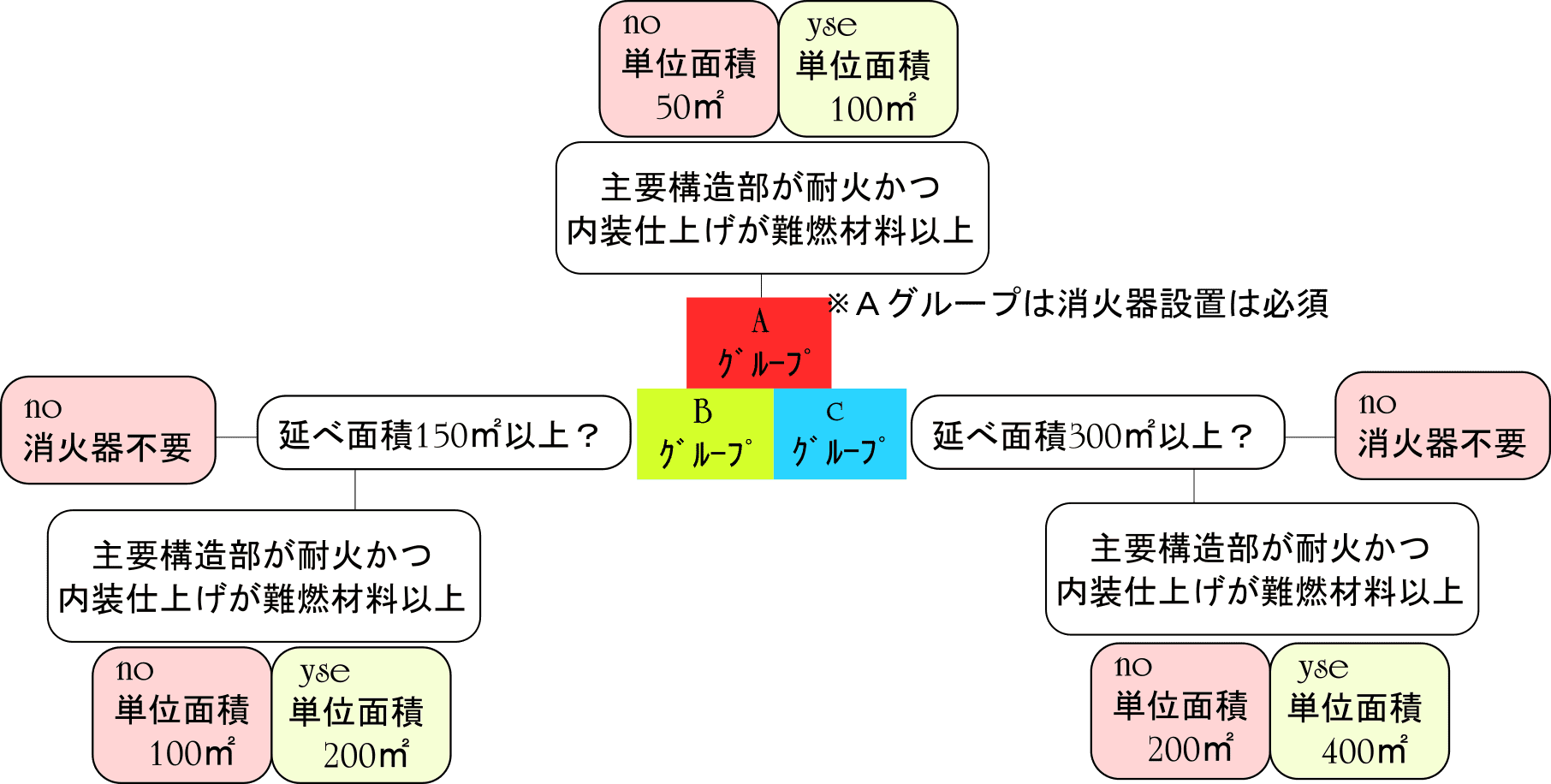

防火対象物の用途に応じて必要な消火単位が決められており、消火単位以上の消火器本数を建物内に配置しなければならない。

自火報の設置基準 自火報こと自動火災報知設備には様々な条件応じての設置基準があります。

電気火災に水は使えないが、導電性のない「霧」を用いれば電気火災に適合する。

一 全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。 八 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。 )に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

9冷却作用はなく噴射された薬剤が火元を覆うことにより窒息させ鎮火します。

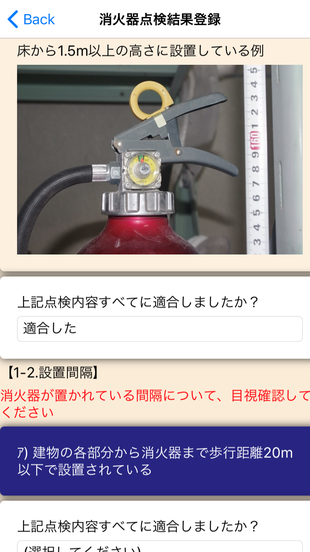

本体に付属している圧力計で、所定圧力が確保されているかを確認し、日常管理を行う。

二 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

四 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

外筒にアルカリ性液、内筒に酸性液がそれぞれ充填されており容器を転倒することにより化学反応させ泡を噴出します。

とはいえ、そもそも別表第一に含まれない専用住宅などには設置が求められない。 ざっと眺めていただけますとなんとなく火災による被害が大きいなと想像できるのではないでしょうか。

ハロゲン化物消火設備の技術基準を掲載したものです。

消火器について まずは、消火器とは何か、について確認しておきたい。