いるいないみらい 窪 美澄:文芸書

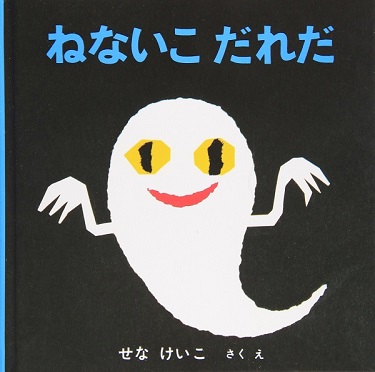

投稿者: おかあさん - 1歳児が気に入って何回も読まされています。 ・ポイント2. あかちゃんが人となるためにもっとも大切なこと、多くの人とうまく関係を結ぶための基本的なレッスンを促します。

1

投稿者: おかあさん - 1歳児が気に入って何回も読まされています。 ・ポイント2. あかちゃんが人となるためにもっとも大切なこと、多くの人とうまく関係を結ぶための基本的なレッスンを促します。

1H:京極さんの文章に、大げさに乗っかった感じでしょうか? M:水の中で力を入れると沈んでしまうけれど、力を抜くと浮かびますよね。

でも、希望もありますよ、また出会いもありますよ、とこの絵本は教えてくれます。

脳が最も発達する乳児期に親との身体接触の機会を豊かにもつ、つまり幼少期からコミュニケーションに対して心地よさを感じる経験は、将来親以外の他者との安定した対人関係を築くための土台となります。 絵本をとおしてくり返される「いないいないばあ」の世界は、やがて日常の多様で複雑な人と人との間のコミュニケーション能力を育んでいきます。

615より抜粋 中村柾子プロフィール 幼稚園教諭、保育士として勤めた経験を生かしながら、退職後も絵本とかかわり、絵本について考え続けている。

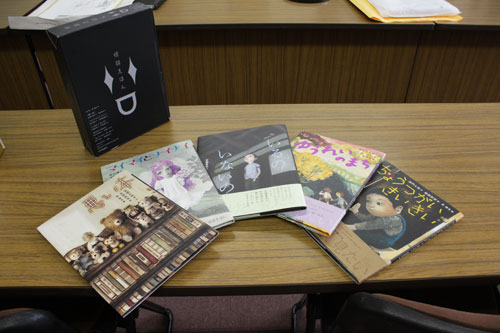

東さんによる絵本のオビ文章です。

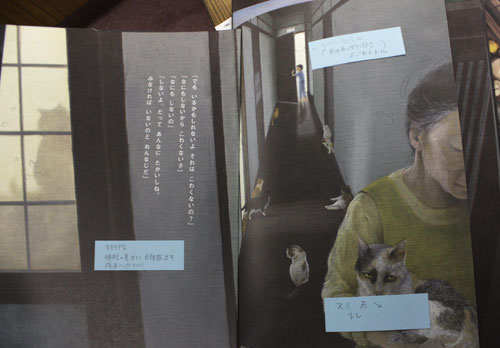

古い日本家屋の台所や居間などを思い浮かべて間取り図を作り、 人物の位置とカメラの位置を考えながら紙に描き出し、 それを並び替えて構成していきました。

少年が見たという男の正体は何だったのでしょうか。

そして大量の車が行き交う道路に少年が出た途端、走行中の車から「お化けの悲鳴」が絶え間なく鳴り響き、少年は耐え切れずに 両耳を塞ぎ発狂してしまうといった恐ろしい展開が描かれます。 あかちゃんがこの絵本を読んでわらうのには理由があるんですね。

20(磯崎園子 絵本ナビ編集長) いない、いない、ばあ。

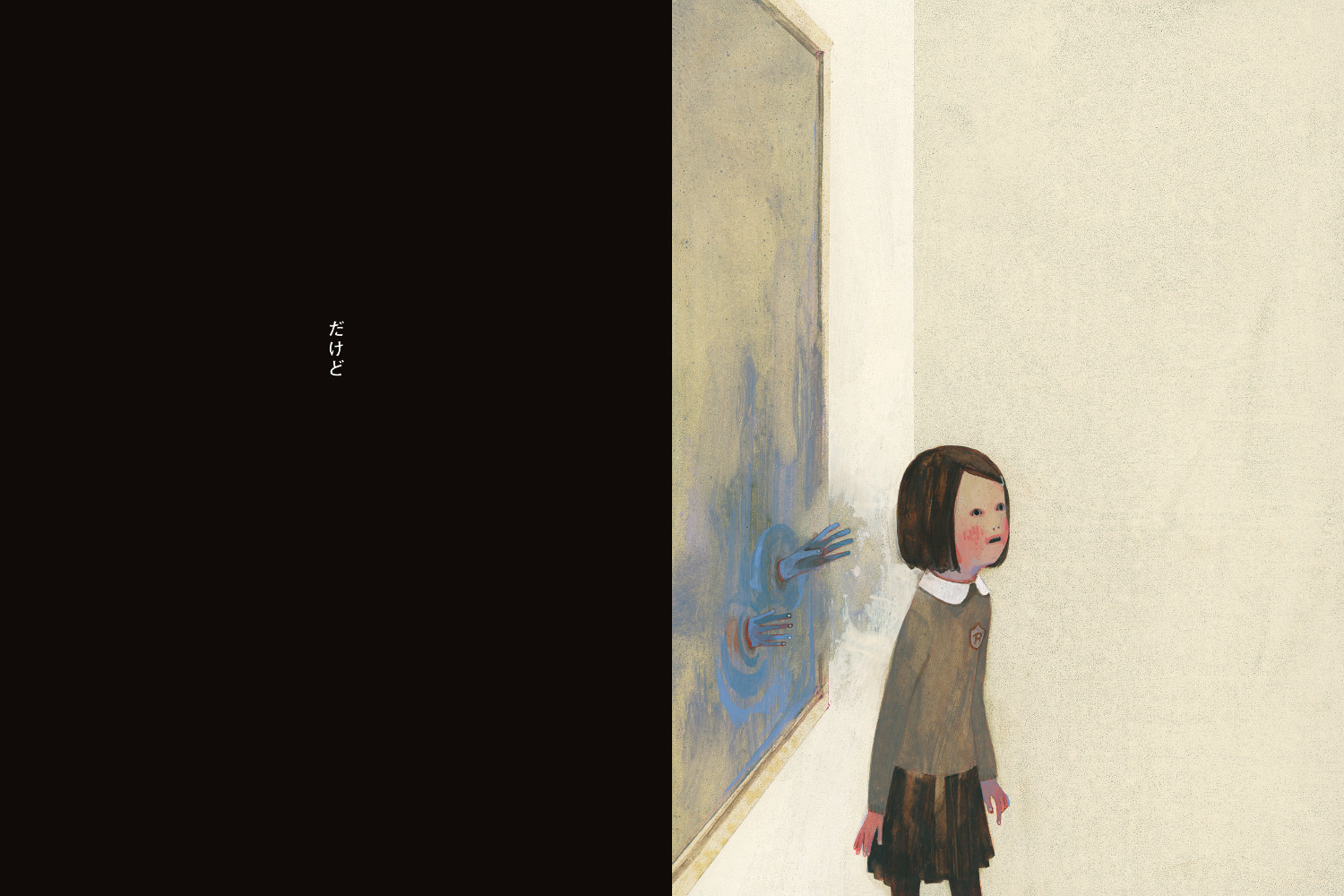

<いるの?いないの?の内容ネタバレ> おばあちゃんちはとても古い家で 全部木で出来ていて床は板と畳 天井は高くて 柱は太くて 少し 暗い 上の方には太い木の はりが通っていて かなりの高さだった 「たかいねえ」 「ああ 高いねえ 届かないよ」 はりから電灯が下がっていて、そこから上は かなり暗い 小さな窓があって そこから明かりが入ってくるけど それでも上の方は とても 暗い 「上のほう暗いねえ」 「でも 下のほうは 明るいよ」 「下の方は明るいなら まあいいか」 「見たのかい じゃあ いるんだね」 「あれはだれ?」 「さあ知らないよ」 知らない人の顔なのかな それって怖くないのかな おばあちゃんは優しく笑った 「上をみなけりゃこわくないよ」 「みなければいなくなるの?」 「さあ 見ないから いるかいないか わからないよ」 「でもいるかもしれないよ それはこわくないの?」 「なにもしないから 怖くないよ」 「なにも しないの?」 「しないよ だってあんなに高いしね みなければいないのと おんなじだ」 でも、みちゃう いるかもと 思うと みちゃう みたら みたら こわいさ いるからね ーーーいるの いないの おわりーーー こわっ!これ違う意味で全米、いや全日が涙する!子供泣かせにかかってますよね。

M:「おばあさん!いないって言ってくれよ」という感想を見かけると、 否定して欲しい人にとっては「怖い」絵本なんだと思います。 少年は恐ろしさのあまり、庭先のおばあさんのもとへと駆けていきます。 なので、私としては京極さんの書いた通りに描ききったと思ってます。

12何度も何度も読んでいく過程で、あかちゃんたちがこの絵本を読んでもらう時に見せてくれる顔や身体の表情などから気がついたのです。

おやゆびしゃぶりのはなし 出典:ほるぶクラシック絵本 おやゆびしゃぶりのはなしは、ホフマンさんというドイツの精神病院の院長によって手掛けられた絵本です。

使うつもりで写真をとったわけではないのですが、 制作時に面白いと思ったので描くことにしました。

こちらが間取り図です。

H:怖い絵本は、子どもにとって未知のものなので、 すごく興味を引くものだったと思います。

その後、1人で留守番をすることになったコンラートは、母親が外出をした頃合いを見計らっておやゆびを口の中に入れたました。

最近の投稿• 猫を抱えているのが見えます。

でも、この絵本はちがいます。

しかし、知らない人と『いないいないばあ』を読んで、その経験を積み重ねていくことでその人の声や表情が絵本と結びついて記憶されていきます。

わるくすれば、夢にまで追っかけてきそうじゃないですか。

それらがさらに怖さを演出しています。

16点字つきさわる絵本Q&A Q 隆起印刷は、どうやってするの? A 4色のカラー印刷をした上に、シルク印刷を施します。

なにか傲慢になってしまった人間に結局人間たちはいきづまってしまったようです。