焼香の仕方・数珠の扱い方

「葬儀供養は死者を成仏させるために行うもの」「死は穢れたもの」という従来の仏教や神道の考えとは一線を画しているからです。 以下の表は「2019年に亡くなられた方への法要」を行う年をまとめたものです。

17

「葬儀供養は死者を成仏させるために行うもの」「死は穢れたもの」という従来の仏教や神道の考えとは一線を画しているからです。 以下の表は「2019年に亡くなられた方への法要」を行う年をまとめたものです。

17著書2冊。

諸仏の王であり先生であるにしか私たちの後生の一大事を解決する力はないので、お釈迦さまは、仏教の結論として、こう教えられています。

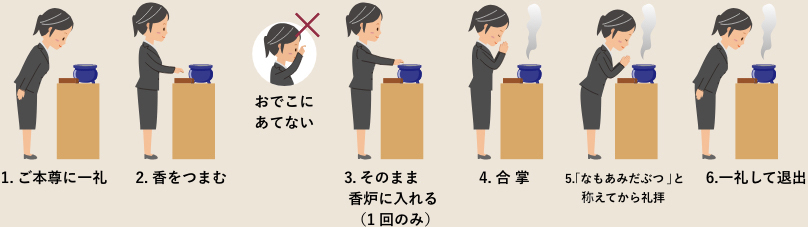

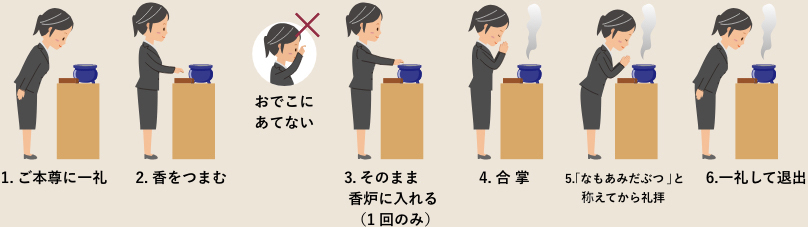

まとめ 浄土真宗は一般的な仏式よりも早い段階で香典返しを贈ります。 合掌の作法も、宗派によって仕方が違いますので、本願寺派の作法を解説致します。 葬儀については、亡き人を偲んで遺族や友人たちが集まり、ともに読経念仏して、尊い仏縁にあうことが本意とされています。

19。

もともとはお釈迦様が外で説法をなさる際、弟子が自らの着物を敷物として差し出したり、花で飾ったのが打敷の始まりと言われています。

自分の席に戻り終わりです。 善因善果(ぜんいんぜんか) 悪因悪果(あくいんあっか) 自因自果(じいんじか) これは、善いたねをまけば、善い結果 悪いたねをまけば、悪い結果 自分のまいたたねは、自分が刈りとらなければならない、ということです。

11お仏壇の「 魂入れ」「 性根抜き」も行いません。

品質が良い数珠が沢山あるサイトですので、一生ものの数珠を手に入れたいという方はチェックしてみて下さいね。

「 良時吉日えらばしめ」とは、今日は友引だから葬式を出してはいけないとか、今日は大安だからお日柄もよく、に最適だとか、日の善悪で吉凶を占うことです。 同じ仏教の中でも浄土真宗と他宗派では葬儀・法事の形式や意味が異なります。

18仏壇が何段にも別れているようであれば上から順に、中央から順に並べましょう。

この考え方を、「往生即身仏:おうじょうそくしんぶつ」、または、「臨終即往生:りんじゅうそくおうじょう)」といいます。

この場合には、浄土真宗の作法でお焼香を行っても良いですが、自分自身の宗旨に基づいて対応しても良いとされています。 親鸞やその教えについて知識を得たことで、浄土真宗への理解がより深まったのではないでしょうか。

我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、 おくれ先だつ人は、本の雫(もとのしずく) 末の露(すえのつゆ)よりも繁しといえり。

お盆の時期であれば 水ようかん、定番の落雁など。

2回焼香 押し頂かない。 浄土真宗の教えでは自力ではなく本尊である阿弥陀如来の本願力(他力)により、念仏を唱えれば「即身成仏」するとされています。

10「五劫思惟之摂受 ごこうしゆいししょうじゅ 」 まで、読まれたら喪主の焼香案内をアナウンスしますが お寺によっては。

しかし、『 般若心経』は、阿弥陀仏に向かうのではなく、自分の力でさとりを目指す教えですから、浄土真宗では、『 般若心経』を読んだり、写経したりはしないのです。

(戦時家庭教育指導要項) この太平洋戦争によって、日本は百万人を超えるたくさんの人が死に、国を滅ぼしてしまったのです。 この大谷派と本願寺派でもお焼香のやり方に違いが見られます。

5「帰命無量寿如来 きみょうむりょうじゅにょらい 」 から始まるお経です。

そのなかで代表的なのは大谷派と本願寺派です。