君子危うきに近寄らずの意味は?類語や反対のことわざや英語も

「勇気の大半は慎重さである」を英語で証言すると「Discretion-is-the-better-part-of-valor. 君子危うきに近寄らずの類語・ことわざ「臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者」 「臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者」は「くさしとしりてかぐはばかもの」と読みます。

11

「勇気の大半は慎重さである」を英語で証言すると「Discretion-is-the-better-part-of-valor. 君子危うきに近寄らずの類語・ことわざ「臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者」 「臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者」は「くさしとしりてかぐはばかもの」と読みます。

11虎児(危険に見合った成果)が得られる見込みがあるからこそ、虎穴に入る価値があります。

」という英語で表現することもできます。

逃げるが勝ちは、破滅の道から撤退する勇気である。 一体どっちなんだよ! と突っ込みたくなりますが、こればっかりは時の運でしょうね(笑)。

16この場合は自分のことを臆病者扱いすることで参加しないことを表明するものです。

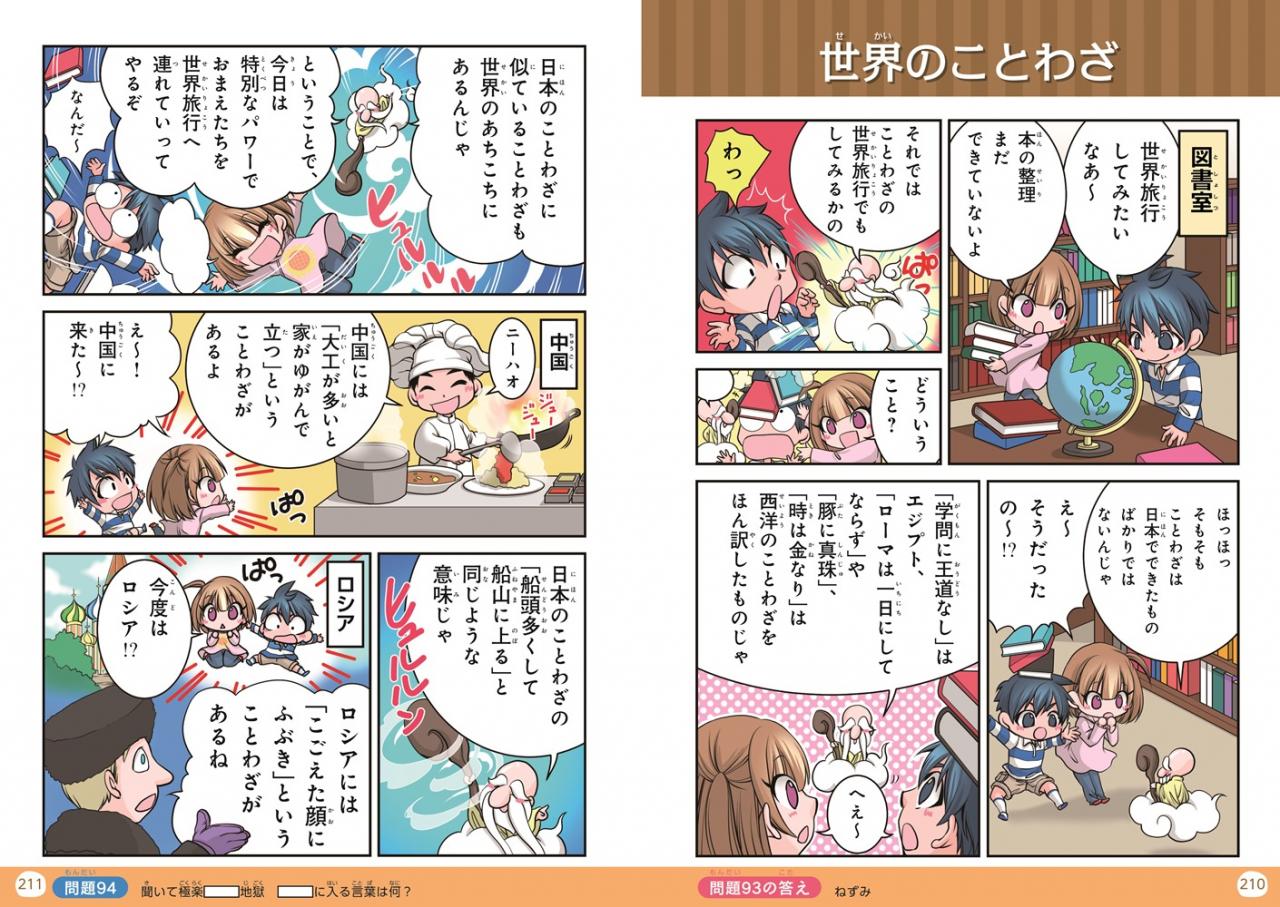

『孫子』とは、古代中国の兵法書で、具体的な戦術とともに、合理的な勝ち方や戦略論が書かれています。

正確な出典は不明であるが、『春秋公羊伝』には「君子不近刑人」とあり、これが元になっているという説がある。 一方、同じようなことが2度続いたのならば3度目も同じ結果になるという意味の「二度あることは三度ある」。 罪を犯した危険な人間には近づかない」という意味を持ちます。

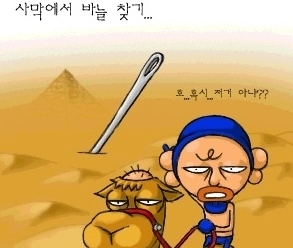

10普通の人は、「君子危うきに近寄らず」といって近づかない危険な地域に「虎穴に入らずんば虎子を得ず」といって、より希少性の高い写真を撮るために入っていく人は多いですので。

その韓信は、のちに大成したという故事です。

「これ考えた人って悟り入ってるよね」と敬意を示したくなるほど物事の真理をついたものも多くあります。 例文 君子危うきに近寄らずというが、時には危険だとわかっていても挑戦しなければならないこともある 『君子危うきに近寄らず』を英語で表現すると? 比喩的な表現としては、 He that fears drowning comes near no wells. しかし、思い付きでやってしまうと詰めが甘く、上手くいかなかったりも。

14転じて、逃げるべきときは逃げるのが得策だという意味で一般的に使われます。

穏やかな生活や人間関係を維持したいと望むのなら、それらを守るための選択・努力をしなければならないのです。

「君子危うきに近寄らず」の意味 「君子危うきに近寄らず」の読み方は「くんしあやうきにちかよらず」です。 まとめ 「君子危うきに近寄らず」は「教養があり徳がある者は、自分の行動を慎むものだから、危険なところには近づかない」という意味で用いられます。

つまり、この言葉は危険に向かうことをしているため、「君子危うきに近寄らず」の対義語として扱われます。

「虎子」は「虎児」とも書き、「こし」とも読む。

安全第一• これは本来の意味とは離れていますが、近年ではよく使われている言い回しです。 「戦わずして勝つ」とは、実際の戦闘に持ち込まずに戦略的に勝つことが、自軍の被害を抑え、征服した相手からも最大の利益を得ることができるとする合理的な戦略論です。

19「逃げるが勝ち」をそのままタイトルにした自己啓発本や、「逃げる勇気」「逃げ出す勇気」「逃げる力」といった類似の表現のタイトルの本もたくさん刊行されています。

君子危うきに近寄らずの類語・ことわざ「命あっての物種」 「命あっての物種」は「いのちあってのものだね」と読みます。

「君子危うきに近寄らず」の言い換え、反対、似た言葉 【同義語】 君子危うきにのぞまず(くんしあやうきにのぞまず) 【類義語】 命を知る者は巌牆の下に立たず/賢人は危きを見ず/君子危うきにのぞまず/危ない事は怪我のうち/触らぬ神に祟りなし/金持ち喧嘩せず/聖人は危きに寄らず/臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者 【対義語】 危ない橋も一度は渡れ/枝先に行かねば熟柿は食えぬ/危ない所に登らねば熟柿は食えぬ/虎穴に入らずんば虎子を得ず. ところで、実際にその場に直面したら笑っていられないかもしれませんが、こういう矛盾を見つけ出すのも言葉(国語など)に興味を持ついいきっかけになるかもしれません。 ただし、この言葉は虎穴の中に虎児がいることを知っていることが前提です。 このことから、人に疑われるような行動は避けるべきという教訓がこめられたことわざなのです。

16今日のことわざ『君子危うきに近寄らず』 虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず) 意味 ・・・ 危険を避けては、大きな成功は得られないということ。

「かでんにくつをいれず」と読むもので、瓜畑で靴を履き直していると、瓜を盗んでいるのではないかと怪しまれるとう意味合いです。

Far from Jupiter, far from thunder. 虎穴とは虎が子供を守るために作る洞穴式の住処です。

ちょっと具合が悪そうと、直そうとして結局壊してしまうケースです。

もう少し待ってみよう• だからこそ命にかかわるような危険は避けるべきだという教訓が込められているのです。