訃報を後で知った場合の手紙文例

。

。

また、葬儀に弔問客を招かなかった場合は、 別途「お別れの会」を開くこともあります。

訃報の連絡をするということは、亡くなった方が生前お世話になった方ということです。

それほど親しくない方にメールでお伝えするのは、あまりよいことではありません。 使ってはいけない言葉 お悔みの言葉をお伝えする際には、使ってはいけない言葉があります。

完治に向けて治療を続けてまいりましたが、この数日で病状が悪化し、去る2019年3月20日、75歳にて永眠いたしました。

ご家族の皆様のお気持ちを考えますと、なんともお慰めの言葉も見つかりそうにございません。

心よりご冥福をお 祈りいたします。 心ばかりでございますが、御香料を同封させていただきましたので、どうかご霊前にお供えくださいますようお願い申し上げます。 また、いつ式を執り行ったのか 具体的な月日を記しておきましょう。

1年末が近い時期に葬儀を行ったときは、 喪中はがきと死亡通知を兼ねて差し出すこともあります。

遠方により、お別れもできず残念です。

その場合、どうしても時間が必要となるため訃報を送ってから葬儀までの時間的な余裕がないこともあるでしょう。

15衷心より哀悼の意を表します。

喪主氏名、連絡先• 場合によっては死亡理由を記載することもありますが、必須ではないので、差し出す遺族の判断で良いでしょう。

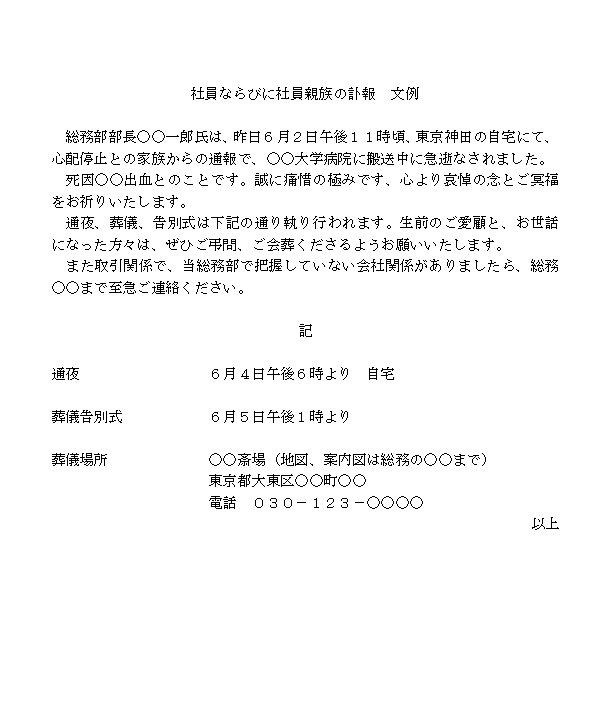

メールに宛名や署名を記載したら「訃報」とだけ中央に書き、死亡した人物とその人物が死亡した日時、享年等を記述していきます。 ・葬儀告別式…日付・曜日・開始時間から終了予定時間• 訃報のお知らせを出す相手が、社外なのか会社や取引先であるのか、または社内であるのかによって書き方が変わってきます。

19在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。

ご家 族の皆様には、一日も早く悲しみを乗り越え、心穏やかに暮らすこ とができますようお祈り申しあげます。

通知するタイミングは当然葬儀前日までが基本ですが、亡くなってから葬儀の日までの日数は限られていることが多く、書き方に迷っている暇はありません。

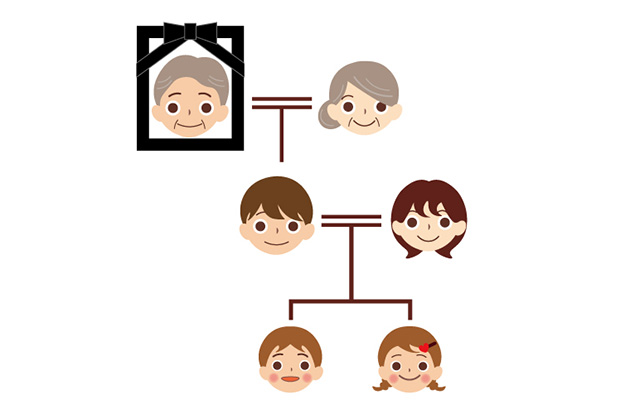

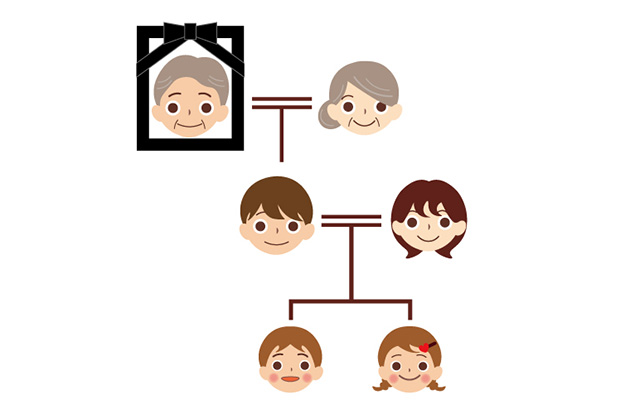

<目次>• 家族や親族者のみの葬儀のため参列辞退や、香典辞退の場合はその旨を記載 また訃報の場合、続柄は特別な表現で表します。

訃報のお知らせを送るタイミング 訃報は、亡くなった方や葬儀の情報を正確にお知らせすることです。