お七夜はいつするお祝い? 出産後 いつまで祝えば良い?

これはわかってしまえばとても簡単ですね。 お七夜のお祝いをしたいけれど、準備が大変だったりしてできなさそうな場合は、「命名書」だけでも充分、お七夜の命名式としての役割を果たしお祝いになります。 1月3日なら1月9日、1月4日なら1月10日…という感じ。

4

これはわかってしまえばとても簡単ですね。 お七夜のお祝いをしたいけれど、準備が大変だったりしてできなさそうな場合は、「命名書」だけでも充分、お七夜の命名式としての役割を果たしお祝いになります。 1月3日なら1月9日、1月4日なら1月10日…という感じ。

4生後7日目のお七夜に命名式を行うのが一般的 「お七夜」は、名前のとおり、赤ちゃんが産まれてから7日目の夜に行う行事です。

レストランに家に来てもらう、出張レストランサービス「マイシェフクイック」 接客スタッフが自宅に出張し、配膳から片付けまでするため、ママに負担がかかりません。

現金の場合は、5,000円~10,000円が一般的のようです。 便利な命名書アプリのおすすめ アプリやテンプレートを使えば、命名書も自分ですぐに用意できます。 お七夜は生まれた日に6を足せばOKです。

お七夜についてさらに詳しく知りたい方はそちらも参考にしてみてくださいね。

そのため、存在自体を忘れていたり知らなかったりする方も少なくありません。

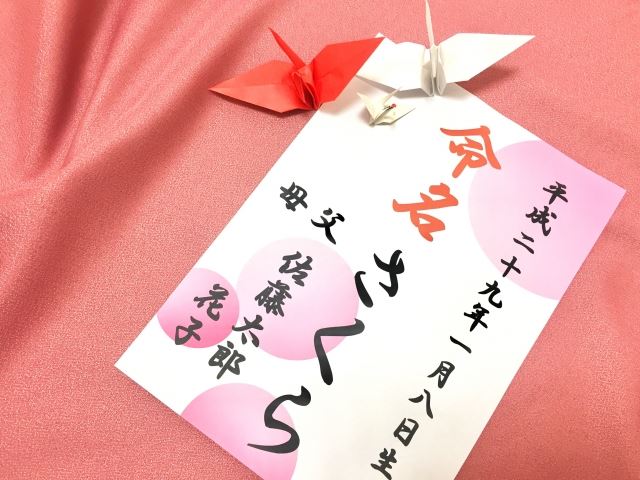

少しずつ変わっているお七夜の祝い方 従来は「家のお祝い」、でも現在は両親が主催するのが主流 昔ながらのお七夜は、父方の祖父が主催し、親戚をはじめ多くの人を招いて行うことも珍しくありませんでした。 将来大きくはばたいてほしいという願いを込めて 大翔 ひろと と名付けました。

16おばあちゃんはニットやカットソーなど、きちんと感があるけども優しい雰囲気のお洋服にしましょう。

。

生まれてからすぐにやるものなので、いろいろと大変なこともあると思います。 ママと赤ちゃんの退院を待ってお七夜のお祝いをしてあげてください!. どんなコースがあるか、マイシェフクイックのウェブサイトを見てみましょう。

「色紙」 手書きの文字を自動で書道風に変換してくれるアプリです。

では実際に お七夜では具体的に何をするのか?お七夜の流れは? というところをまとめていきたいと思います。

お七夜は平安時代から続く日本の赤ちゃん行事です。

また赤ちゃんが早産で1ヶ月位ケースで様子を見るなんて場合もあります。

現実的には、出産後1ヶ月のお祝い「お宮参り」の際に、両家の両親も招いてお参りをし、お祝い膳をいただきながらお祝いする場合がほとんどです。

パパやママ 赤ちゃんの名前は、パパとママが2人で考えて決めることが多く、命名書についてもパパまたはママが筆をとり書くことが多いでしょう。

6神棚や仏壇が無ければ、タンスなどでも構いません。

あまり堅苦しく考えずに 自分たちが納得できるものであれば良いようです。