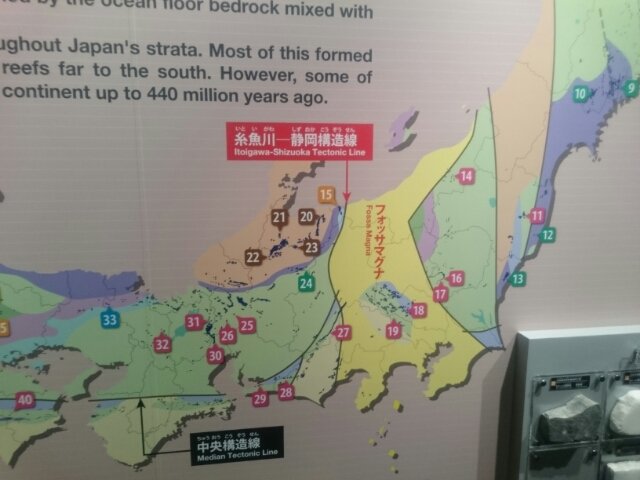

日本の地形(フォッサマグナ,中央構造線,火山フロント)

しかし、フォッサマグナを抜きにして、日本列島の地形は語れないのだ! ブルーバックスで人気を集める地学のエキスパートが挑む! 「こんな光景がこの世にあるのだろうか。 イーノがこんなにも能天気だとはがっかりする。

13

しかし、フォッサマグナを抜きにして、日本列島の地形は語れないのだ! ブルーバックスで人気を集める地学のエキスパートが挑む! 「こんな光景がこの世にあるのだろうか。 イーノがこんなにも能天気だとはがっかりする。

13今年4月初めには石垣島と西表島の中間に広がる浅海にまで、巨大なザトウクジラが迷い込んできました。

くだらない本もたくさん混じっていて、それで本屋さんなのである。

このことを前提にしておかない日本なんて、あるいはグローバルスタンダードにのみ追随している日本なんて、かなりの体たらくなのである。 2つに分断された島は 一つはユーラシアプレートの上に載り、 もう一つは北アメリカプレートの上に載る。

8お越しの際はこの手すりはつかまないようにしてくださいね。

北杜でも屈指の「初見では絶対に読めない地名」ではないでしょうか? 石空川渓谷の道は広葉樹が多く、特に春は光が入って明るい雰囲気の森です。

対処してもらえるよう所轄の機関に連絡しますが、当面はこんな状態が続くでしょう。

案内看板の立つ 滝見台のあたりはベンチも置かれ、ゆっくりお弁当いただくのにもよさそう。

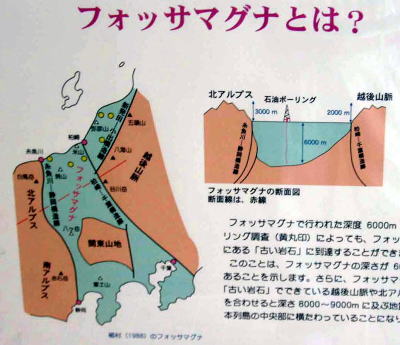

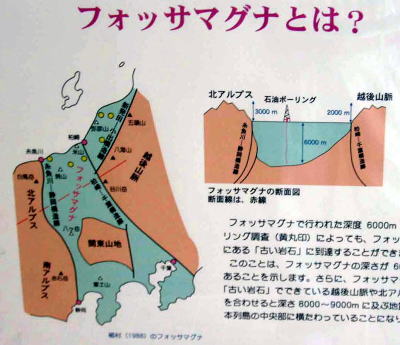

明治初期にナウマンが発見した、日本列島を真っ二つに分断する「巨大な割れ目」フォッサマグナ。 部屋ではなく書棚で囲んだ領土(領分)になっていて、8畳まで広くない。

ただし、なぜ「偶然」(偶有性)がすごいのかを説明しなかったのが残念だった。

恥ずかしい。

76歳には過剰だったのかもしれない。 また、フォッサマグナに接した海域でも異変は起こっている。 9 震度 1 「日本の火山活動による火山性地震で、こんなに揺れを伴う地震って起きたことってあったっけ」と思いましたが、まあ、歴史を辿ればあるのでしょうけれど、私はどうも思い出せないです。

8内帯の伊那山地側には、花崗岩・高温低圧型の領家変成岩・外帯の南アルプス側には低温高圧型の三波川 結晶片岩と、できた場所が全く違う岩石が接しています。

。

下は 11月24日から 25日の長野県を震源とする震度が観測された地震の一部です。

自分が持っている資料集でも似たような地図が載っていると思うので,確認してくださいね。

南部フォッサマグナにおいては、地層の変形はいっそう著しい。

ぜひエディッタウンを見てほしい。

・どん兵衛のだし 西日本…昆布だし 東日本…かつおだし ・いなり寿司のかたち 西日本…三角形 東日本…俵型 ・餅のかたち 西日本…丸 東日本…四角 ・ところてんの食べ方 西日本…黒蜜でデザートのように食べる 東日本…酢醤油でおかずのように食べる など挙げていくときりがないが、調べてみると今挙げた4項目はすべて三重県が境目になっていることがわかった。

15なかでイタリアの素粒子物理学者パオロ・ジョルダーノの『コロナの時代の僕ら』(早川書房)は、コロナ発祥拡散直後の3月に書かれたエッセイで、1カ月ぶんの激変の中で綴られた、涼やかだが、思慮深いエッセイだった。

また、北アルプス(古い時代の岩石)は標高約3000mあり、越後山地(古い時代の岩石)は約2000mありますからますから、それらの標高を足すと8000m~9000m以上の深さがあることになります。

お父さんが自宅で仕事をして、大きい姉さんが仕事場に出られず、弟が学校に行けず、早やめに小学校から帰ってきた末っ子が騒ぎ、いよいよ爺さんか婆さんが勝手な望みを言い出せば、母親は苛々するばかりだ。 この記事によると浜松では関東風、関西風両方のうなぎが食べられることがわかるが、お腹が鳴り過ぎて見ていられないので、そっとタブを閉じた。

「」 フォッサマグナ(Fossa Magna)はラテン語で、「大きな溝」という意味です。

「日本列島の場合、それは3つの要素が考えられます。