【国民健康保険】後期高齢者保険制度との保険料の違い

受給者証を見ると負担割合が明記されています。

12保険料の納付方法• 以前に比べて、65歳を過ぎても働き続ける人もあり、趣味を見つけたり、旅行を楽しんだり、ボランティアにいそしんだりしている人も多いです。

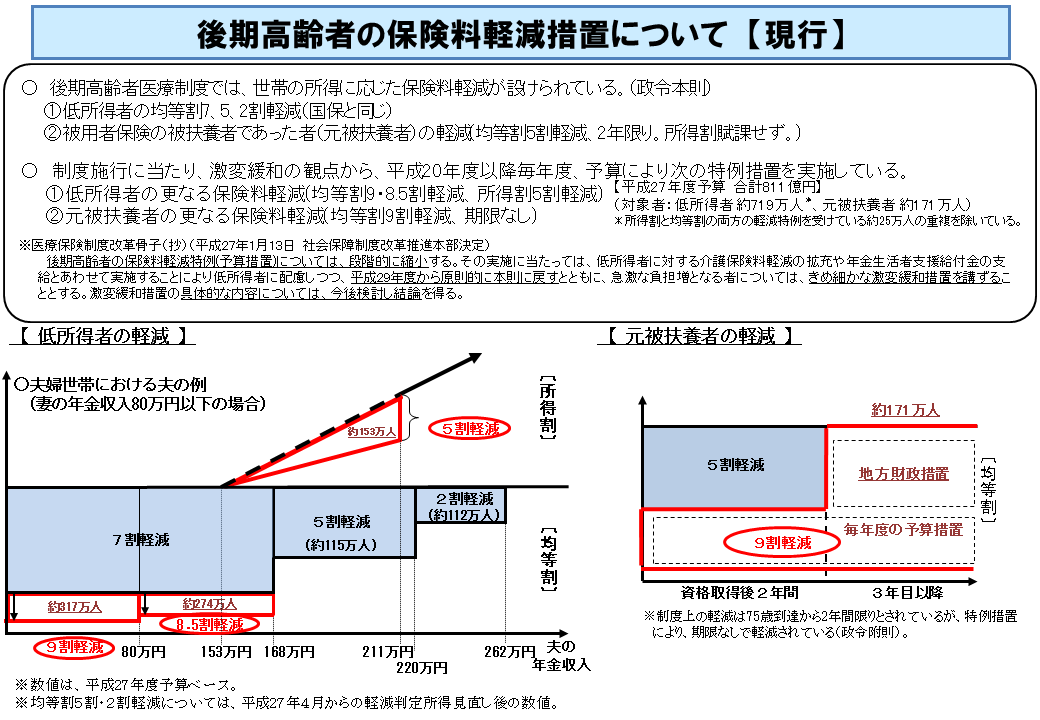

所得割額の負担なし• 保険料の減免 下記のような特別な事情で保険料の納付が著しく困難となった場合には申請により、保険料が減免される場合があります。

所得の低い人のための均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合が高い方を優先します。 75歳になり後期高齢者医療制度に加入すると住んでいる地域にかかわらず一定額になるので、それまで安い地域に住んでいた方はかなりの増額になります。 お手元に届きましたら、お住まいの区市町村の担当窓口にご提出ください。

20例えば収入が基礎年金 年金収入78万円 のみの方の介護保険料額は3~5万円 年間 、収入が基礎年金に+して厚生年金も受給している方 標準的な年金収入188万円 の介護保険料額は10万円前後 年間 となっています(軽減措置額を考慮しない場合)。

75歳の誕生日から保険証を使うことができます。

だから一般の申告者にとっては非常にわかりにくいのです」 東京都後期高齢者医療広域連合の担当者は次のように語る。

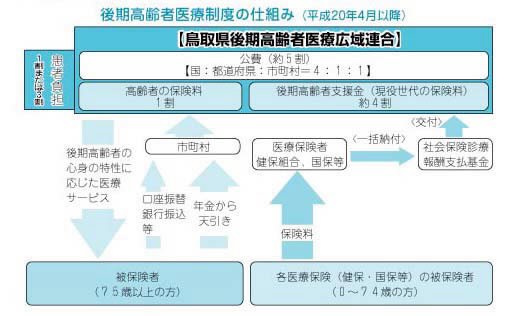

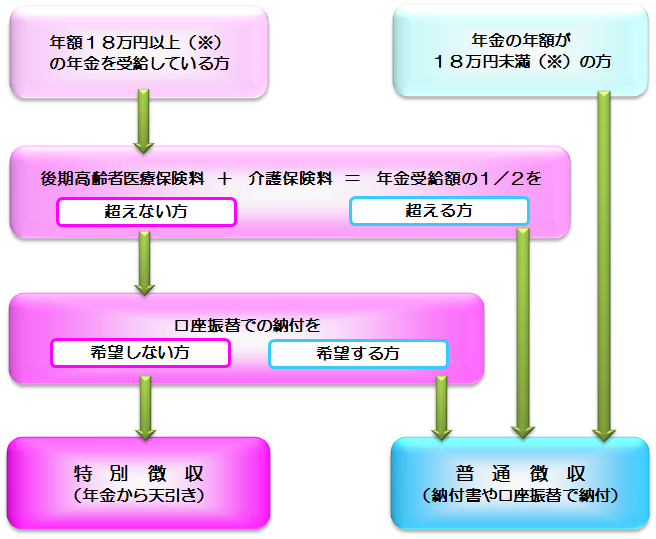

A7 後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。

平成28・29年度の均等割額で一番高いところは、福岡県の56,085円です。 65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。 所得割額の50%を軽減 なお、保険料の算定の基になる所得金額は、前年の総所得金額および山林所得金額、分離課税として申告した株式の譲渡所得や配当所得、土地などの譲渡所得の合計額から基礎控除額の33万円を除いた額のことです。

17公的年金収入 福岡 夫300万円、妻100万円 276,360円 広域連合によってこのような差が生じます。

算定基礎となる所得を計算する 所得金額がわかったら、所得金額から基礎控除額33万円を差し引きます。

本人の住民税課税所得が145万円未満• 国民健康保険は世帯主がまとめて支払いますが後期高齢者医療制度では一人一人• よって、B夫婦の年間保険料は、4,200円+4,200円=8,400円となります。 このように国民全員が健康保険に加入する仕組みを「国民皆保険制度」と言い、世界に誇る社会保障制度と言えます。 同一世帯に被保険者が1人の場合、年間収入額が383万円以上• 所得割額の25%を軽減 保険料の算定の基になる所得金額が年間で15万円以下• 保険料(年額)は個人単位で計算し、被保険者が納付義務者になります。

2前期高齢者と後期高齢者の違いは、健康保険が75歳になると変わることです。

平成20年4月より老人保健制度が改正され、高齢者医療制度が創設されました。

一方、平成21年4月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。

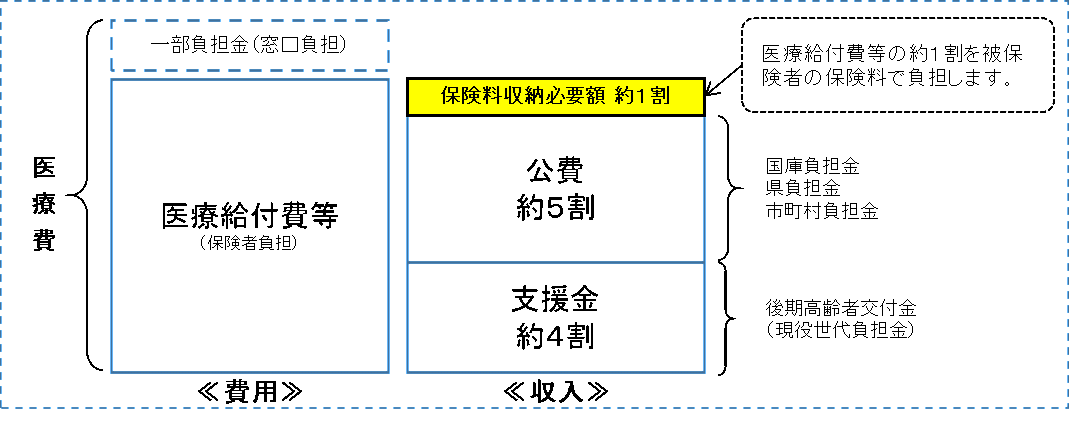

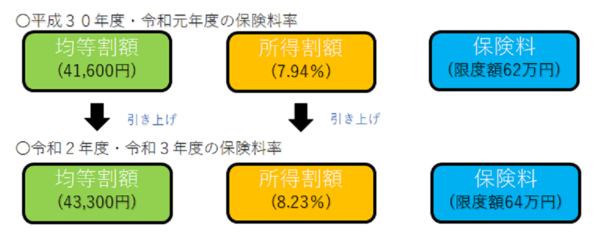

20後期高齢者医療保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計です。

世帯全員が住民税非課税であって、収入が一定基準以下の人で、老齢福祉年金受給者も含みます。