第 三 セクター と は。 三セク鉄道「株主自治体」財政危険度ランキング

Q3 民間の活力を活用した事業方式 : 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)

1.主体 裁判所(判決、決定) 裁判官(命令) 2.口頭弁論の要否 必要的(判決) 任意的(決定、命令) 3.告知方法 判決書、言渡し(判決) 相当と認める方法(決定、命令) 4.不服申立方法 控訴、上告(判決) 抗告、再抗告(決定、命令) 5.裁判事項 重要事項 付随的事項 (6.判事補による単独裁判の可否 不可(判決) 可(決定、命令)) ただし、最高裁の場合は、4、6はありません。 とが共同で式を保有。 事実、中には第三セクターの巨額の借金が地方財政の負担になっている例もあります。

10

見直しを求められる第三セクターの意義・役割|日本総研

0 km を転換)• 第一セクター+第二セクター 第三セクターは、第一セクターと第二セクターが共同で事業を行うために設立するものです。 民事再生法。 ののひとりがしたことによる納付の際、券の現物納付がに対し行われたため、財務大臣が同社の大に入っていた。

12

第三セクターの意味や定義 Weblio辞書

とは別個の新規鉄道路線(多くは大都市圏周辺の開発に伴うもので、、なども含む)を建設・運営するために設立されたもの。

Q3 民間の活力を活用した事業方式 : 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)

(旧 2005年運休、2008年廃止、2009年解散)• また、法人格としては民間企業である場合が多いものの、基本的に利益を社会的目的のために投じる社会的企業(たとえば低所得家庭向けに補習塾を行う社会的企業)もこのグループに含まれる。

13

第三セクターとは

このは日本独特で、公共 第一セクター 、民間営利セクター 第二セクター に対する民間非営利の市民セクターを第ターと呼ぶの用語法とは異なる。 資本関係なし 事業の性格• (1998年に経営破綻、現在は)• 民間の需要がある一方で、国公立や私立の学校による提供が難しい教育サービスがここに含まれる。

見直しを求められる第三セクターの意義・役割|日本総研

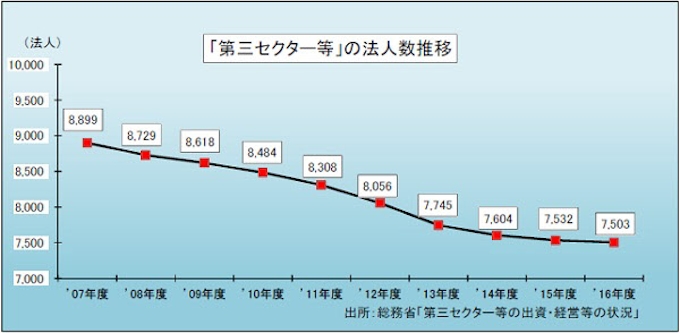

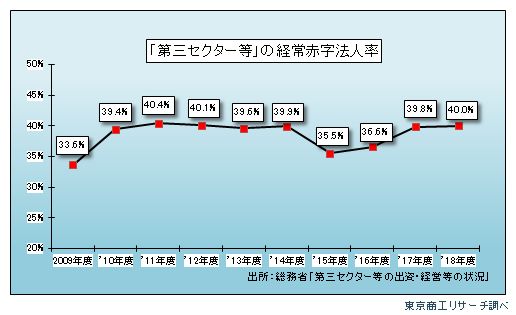

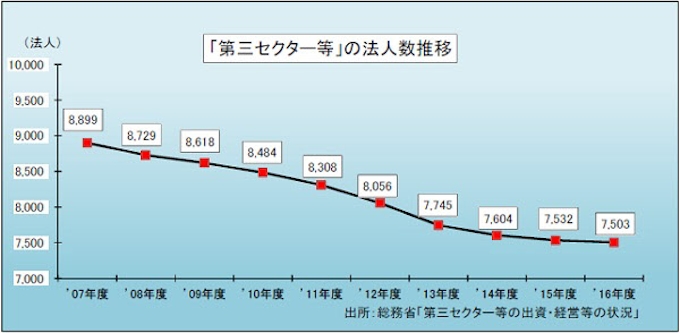

横浜新都市交通(現・):36億5168万円(2002 - 2011年度・すべて単年度黒字化、2011年度に債務超過解消)• 経済の担い手は、基本的に第1セクター(公共部門)、第2セクター(民間部門)そして第3セクター(非営利部門)の3つに分類することができますが、今回はこの3者がどのような役割分担を果たすべきかについて、考えてみたいと思います。 民営化一辺倒の議論が強くなっている今だからこそ、本当に民営化が絶対善なのかを問い直し、民営化以外の方法で市民社会に必要な商品やサービスを入手する方法を検討し続けることが欠かせないと言えるでしょう。 また、1980年代のバブル景気の際にも爆増したとされており、特にリゾート法という法律が施行されたことで、各地方が地元を活性化するための事業が相次いで新設されました。

11

経営状況が悪い第三セクター鉄道では、など周辺事業への進出、イベント列車の運行や地域密着イベントの開催、新駅の設置、グッズ販売などで増収を図り、列車本数の削減、設備の自動化、人員削減や他事業者の退職者を再雇用するなど合理化を進めてコストを徹底的に圧縮する努力を講じていることが多い。

公益事業• (第3種事業者)• 施主(自治体)から付託された仕事(公共領域)を、もっとも効果的・効率的に実行するための、自主性をもったプロ集団である。