厄除厄払い 亀ヶ池八幡宮公式サイト 相模原市の神社 上溝鎮座

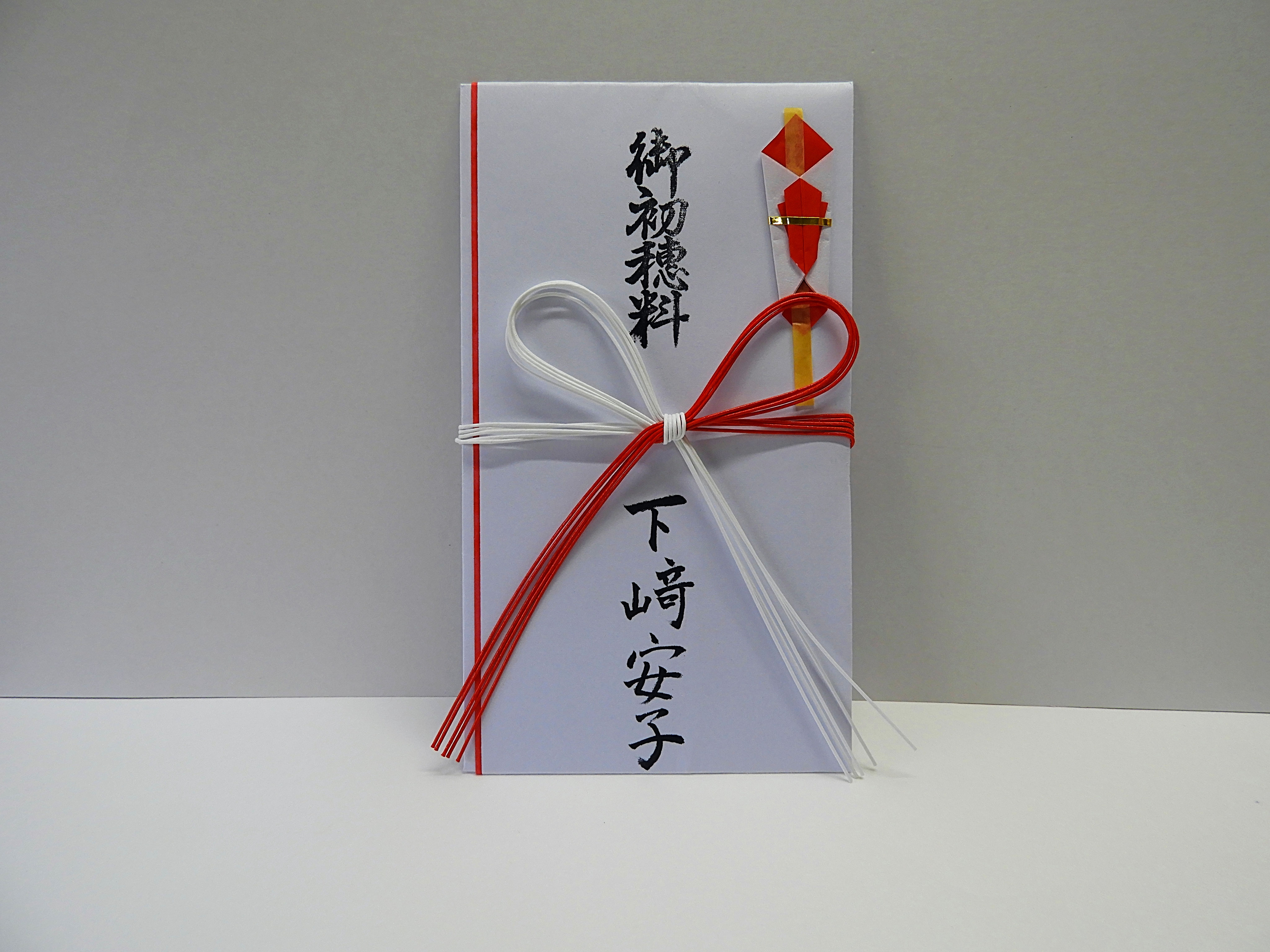

水引は蝶結びを使い、結び切りののし袋は使いません。 参照元:『発言小町』 厄払いをすれば大丈夫、しないと災難が降りかかるとは言い切れないのも事実です。 「お気持ちで」と書かれている神社もありますが、これも5,000円くらいで大丈夫だと思います。

8

水引は蝶結びを使い、結び切りののし袋は使いません。 参照元:『発言小町』 厄払いをすれば大丈夫、しないと災難が降りかかるとは言い切れないのも事実です。 「お気持ちで」と書かれている神社もありますが、これも5,000円くらいで大丈夫だと思います。

8ただお正月の混雑期などは長時間並んで待つこともありますし、神社で大きな祭祀がある日は、時間帯によっては受け付けが中止されることもあります。

ふくさは金封タイプや風呂敷タイプなどありますが、どのタイプでもOKです。

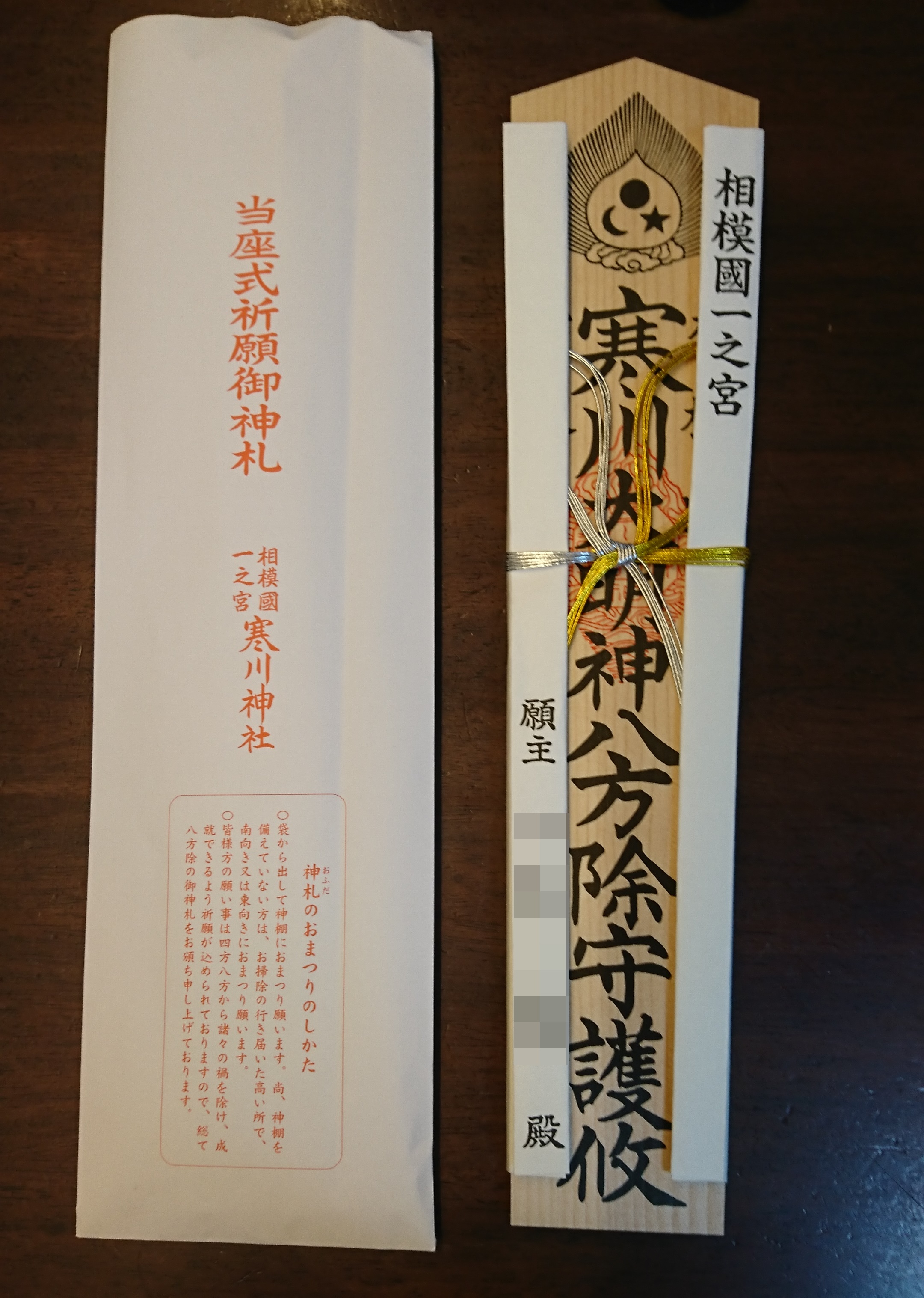

仕事始めるときにコーヒーを飲んで、このルート通っていくと調子が出やすい!というのは無意識に取り入れてるかもしれないですね」」 さくらい「「 いつからだれが言い出したんですかね、そういうの」」 こうして話してる途中、続々と運ばれてくる御朱印帳を書かれる田中さん。

しかし、気にしすぎてやりたいことを遠慮すると、逆に災いを呼び寄せてしまうともいいます。

昔は、鮫小紋の着物を着たりしましたが、現代風にアレンジして、爬虫類の皮のベルトや財布などを身につけたり、竜やうろこ柄の湯飲みを使ってみてもいいのでは。

パワースポットブームのときは参拝の方と神職との接点はありませんでした。

地域によっては、男児の場合は「厄を落とす」、女児の場合は「厄がうつる」という考えで、男児を産めば母親は厄落としになり厄が無くなるのですが、女児の場合、母親の厄が赤ちゃんに移ってしまうというのです。

18本当に災難に遭うかどうかはともかくとして、医学的に見ても、ちょうど身体が変化する年齢であることには間違いありません。

前厄・本厄・後厄全てしています。

自分の周りでもこのときにやったって人はいないです」」 さくらい「「え、そんなに来ないんですか! 19歳前後の厄年の女性の場合はどうですか?」」 田中「「たまにいらっしゃいますね。

9団体の場合は、1週間くらい前までに予約が必要な神社が多いようです。

厄年は、いい意味で自分の立場や心身が大きく変わるときでもあり、節目の大事なときと言えます。

やはりあの事故は後厄の影響だったのでしょうか。 904 最新記事• 女性の前厄の年齢 女性の 厄年は4回あり、以下の表のとおり 本厄の前年が前厄の年になります。

942歳は四二(死に)、33歳は三三(散々)、19歳は十九(重苦)といった語呂合わせ説• 厄年の「厄」は、神様にお仕えする神役の「役」であるといわれるのも、こうした理由によるものです。

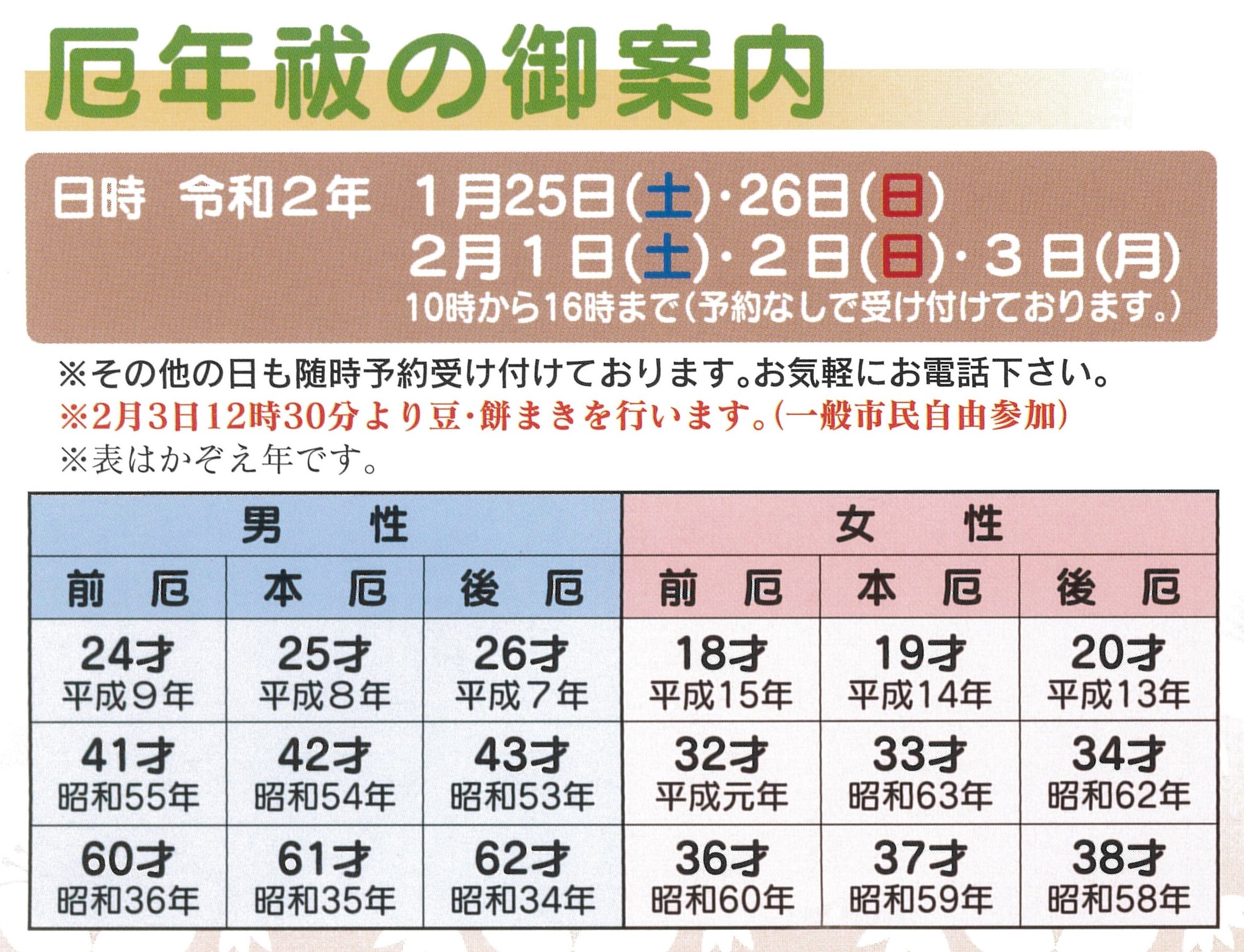

厄払いをする時期は決まったルールはないが、正月から節分までに行うことが多い。

数え年で13歳の年は、生まれて初めて干支が一周する年です。

体調の変わり目であったり人生の中でも節目となる年にあたるので、 前厄であっても気を引き締めて生活する必要がありますね。

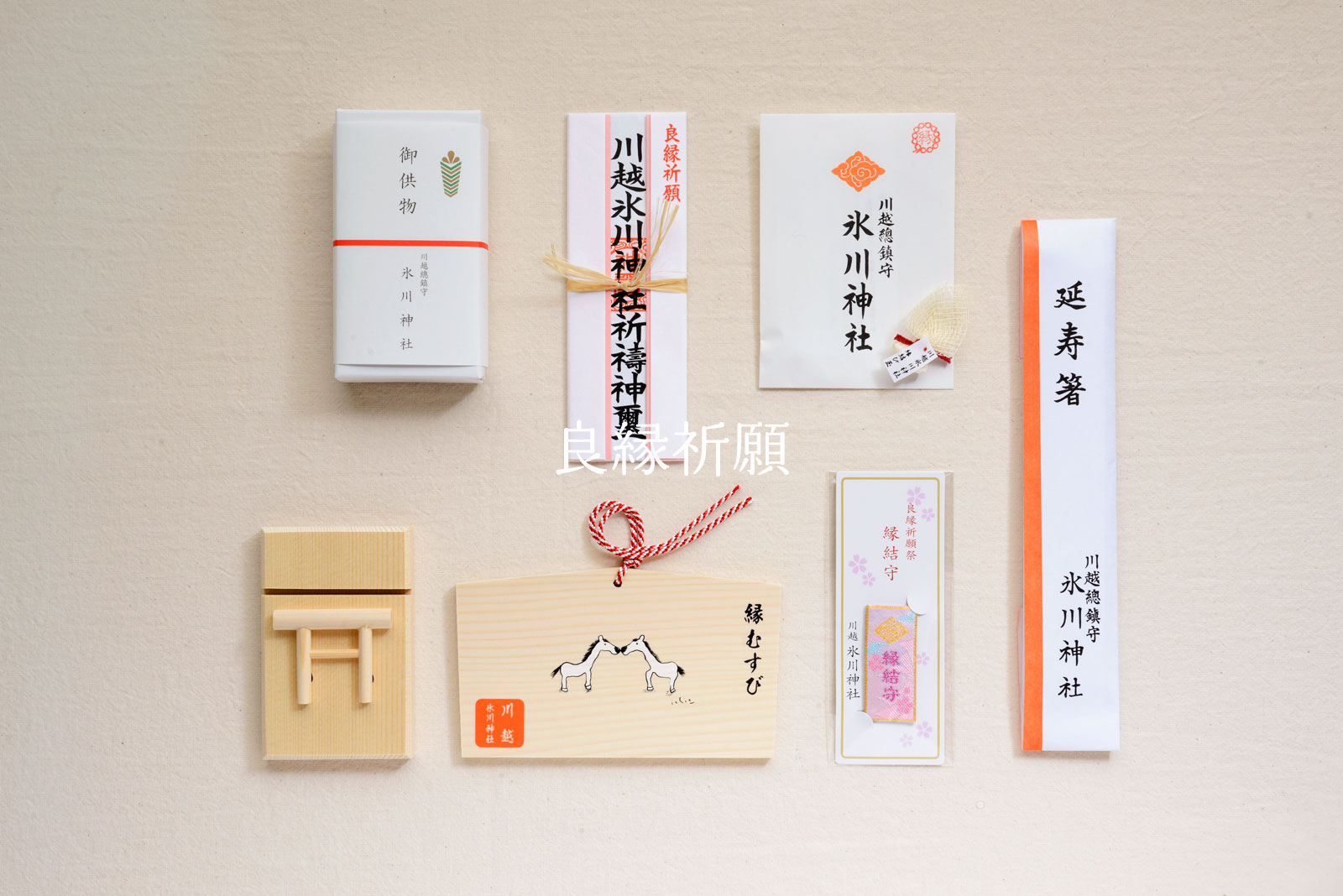

困った時だけ神仏に頼っても、聞いては頂けません。 33歳、42歳は大厄なので多めに。 女性はうろこ模様のものを厄年が終わるまで、身につけると良い。

11ご協力よろしくお願いいたします。

このため心身を清浄に保ち、言動を慎む 物忌 ものいみに服する必要があったわけです。

厄年の初めの干支と同じ日は「としびー」と呼ばれ、厄落としの祈願を行います。 軒下にはしめ飾りを張り、床の間に日の出の方角に向けて棚をつくって、夜から一睡もせずに翌朝まで祈り続けます。

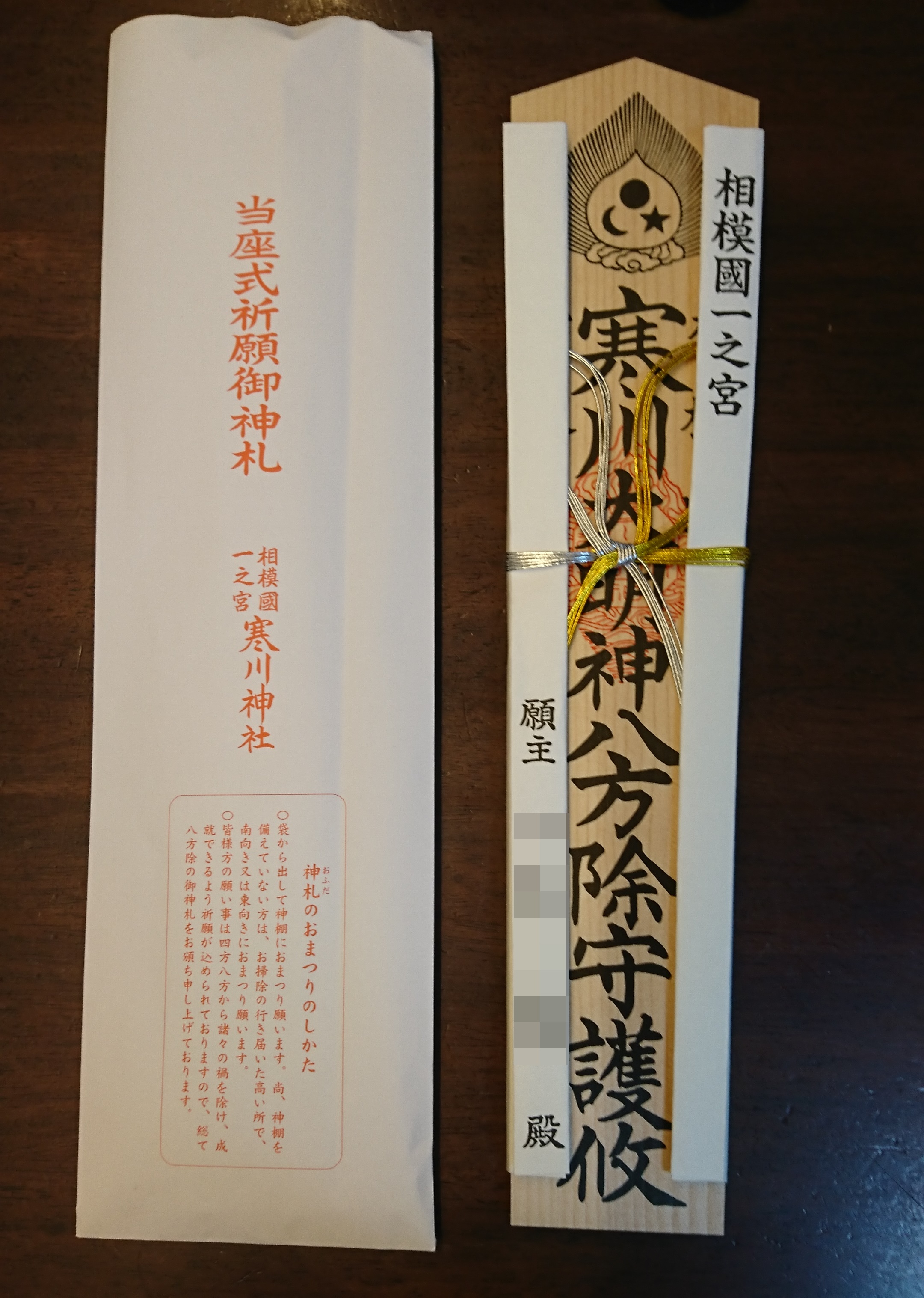

370• こういう袋ですね。

九州地方 福岡県太宰府市では、太宰府天満宮の氏子を中心に、前厄を迎えた男性が太宰府天満宮に梅の木を奉納して、本厄の年に、無事1年を過ごしたというお礼に、寵門神社へ紅葉の木を奉納する行事があります。