土方歳三の名言10選まとめ!年表や逸話の数々と共に紹介

調布の豪農出身の近藤勇も土方と同じく、剣術の腕は優れていましたが農民でした。

15そこでは、昔土方家が石田散薬という薬を作っていました。

故郷の多摩に入る頃から、女性の問題がありましたが、京都で新撰組副長になってからは遊郭通いで浮名を流しています。

北海道函館市船見町の称名寺にある慰霊碑• この時の様子を司馬遼太郎の「燃えよ剣」では「薩長は天下を取ったが二股は取れぬ」と言わしめたもので、実際そう言ったという記録はないが、それに近い戦果を挙げていたのは事実である。 4,800円 税込5,280円• 試衛館からも盟友を失っていく土方はそれでも、戦いを続けました。

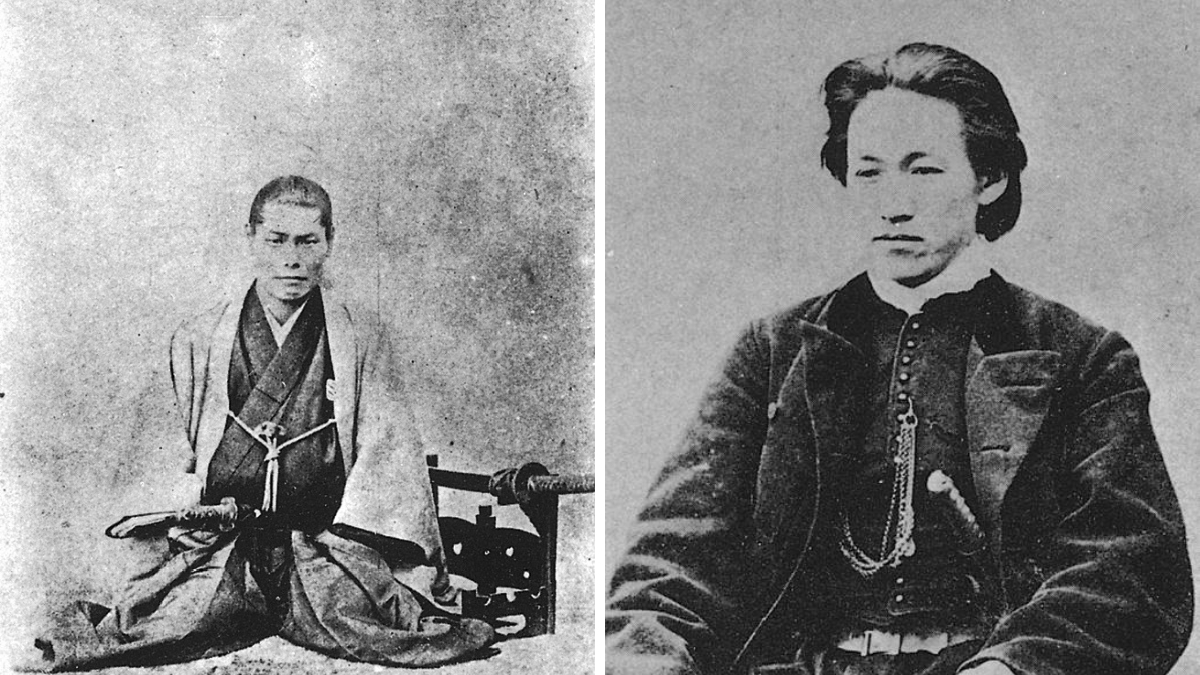

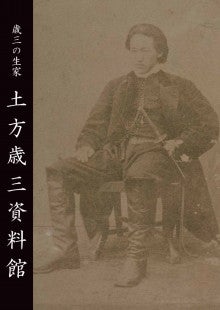

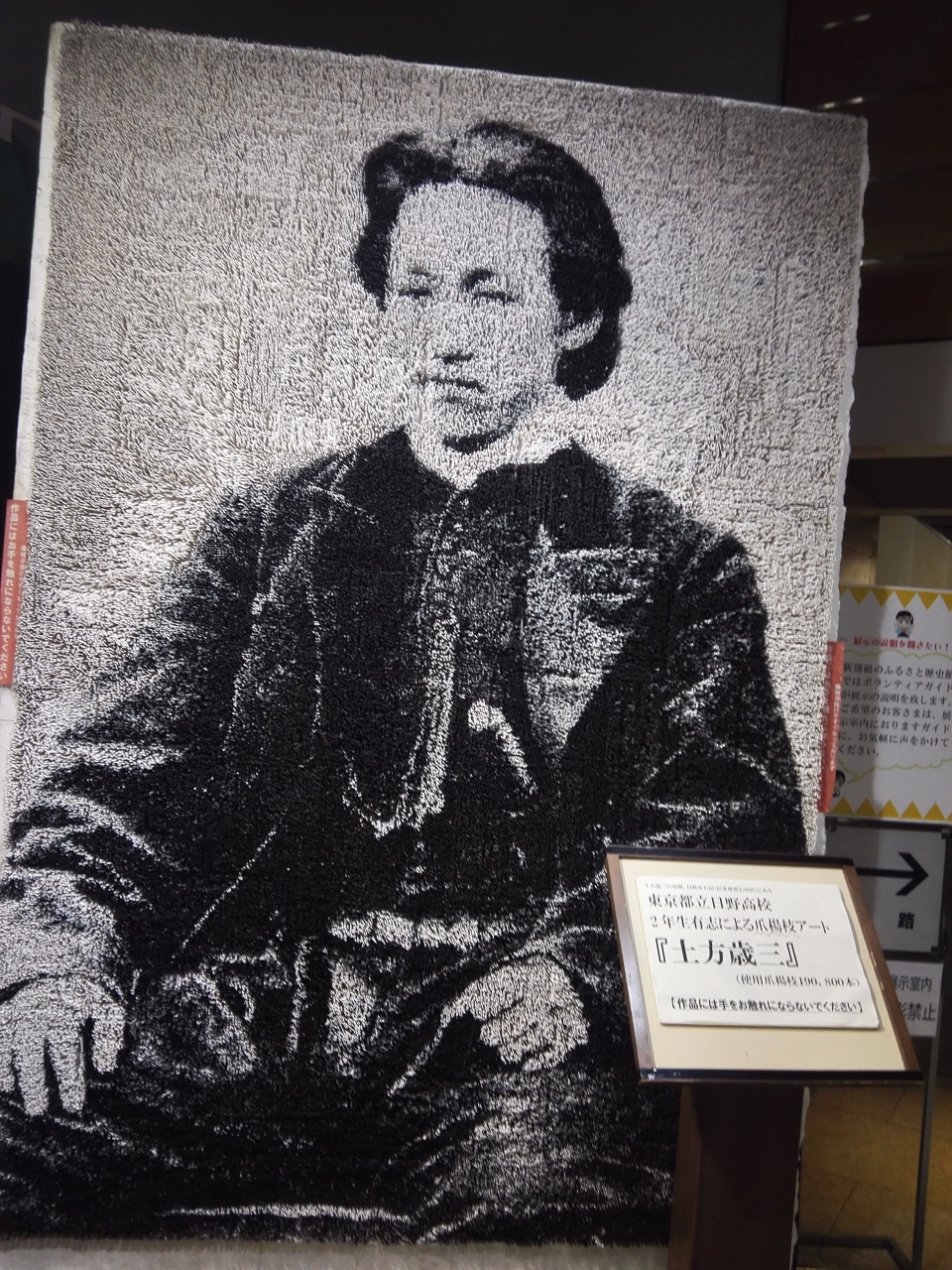

4写真に残る姿は現在の基準から言ってもかなりの美男であり、生前もかなり女性にもてており、故郷に送った手紙でそれを自慢する一面も見せている。

北海道・東北• 銃撃戦の中、 幕末時代に真の侍となることを目指した男は函館の地で最後を迎えたのです。

この際藩、藩、藩の旧藩士や一部の伝習隊士が新撰組に加わることとなった。

この句は「川の北側と山の南側の風景の中にのどかな春の月を見つけた」と麗らかな春の訪れを喜んでいると考えられます。

死ぬ覚悟ができたといえ、歳三はそう簡単に命を落としたりする人ではありませんでした!歳三は場面に合わせて、違う鎖帷子を使いました。 すでに官軍に従う姿勢を見せていましたので、 旧幕府軍にとっては敵です。 父隼人は歳三の生まれる3ヶ月前に結核で亡くなり、母恵津も結核で歳三が6歳の時に亡くなる。

6広長院釈義操• 松前城を陥落。

近藤直筆の文字が残される戸板からは、意気揚々たる決意が窺えます。

土方歳三の逸話• 写真を厭うような人物ではなかったわけです。

土方が最期まで守ったとされる一本木関門の場所にその記念碑があります。

文久3(63)年に徳川家茂警護のための浪士隊に加わって京にのぼり、壬生浪士(後の新選組)を結成して副長となる。 「義豊」とは歳三の死後につけられた諱(いみな)のこと。 『』(映画/2003年)• 土方は試衛館からの同志であるとともに副長に就いた。

5タイトルにある豊玉は彼の俳号で、「発句」はこの当時の俳句を示す言葉です。

井伊直弼は江戸幕府の開国に向けて日米修好通商条約に調印した人物。

全体に優勢だった官軍も二股口では土方歳三の指揮する軍勢に大苦戦します。 次の名言は、同じ新選組志士の大野右仲が、自らの手記に書いた土方の言葉。 ちなみに、函館政府の閣僚8名の内、戦闘で討死したのは唯一、土方歳三のみでした。

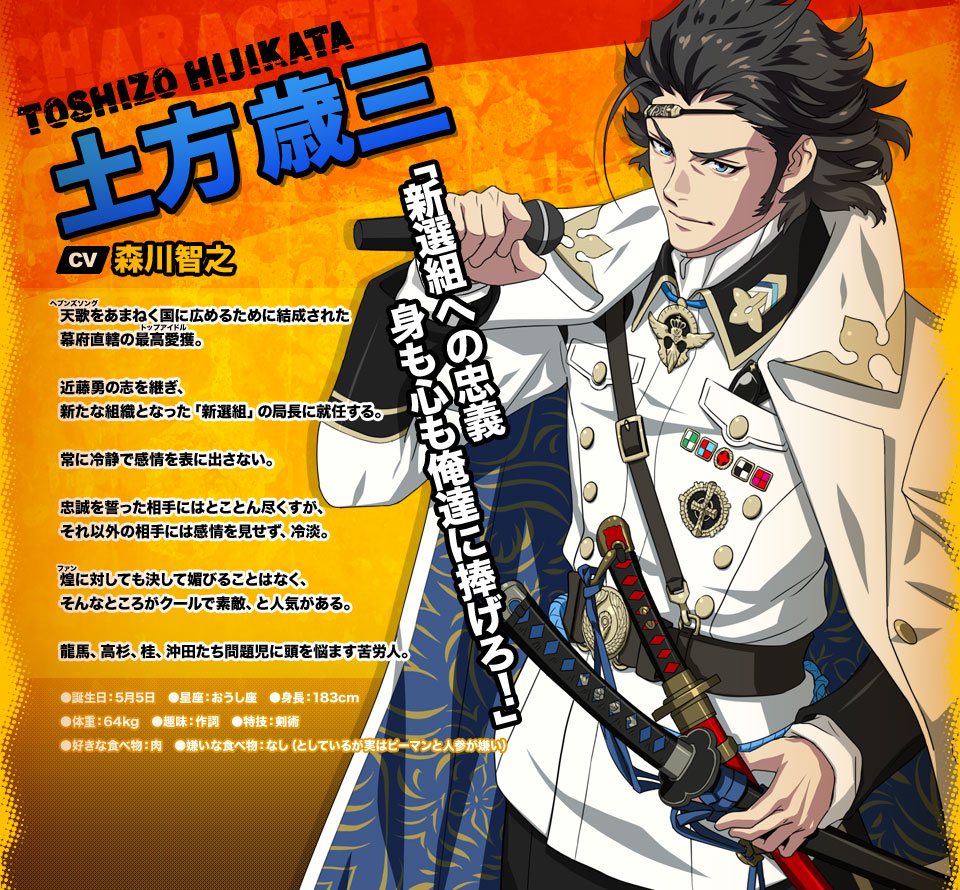

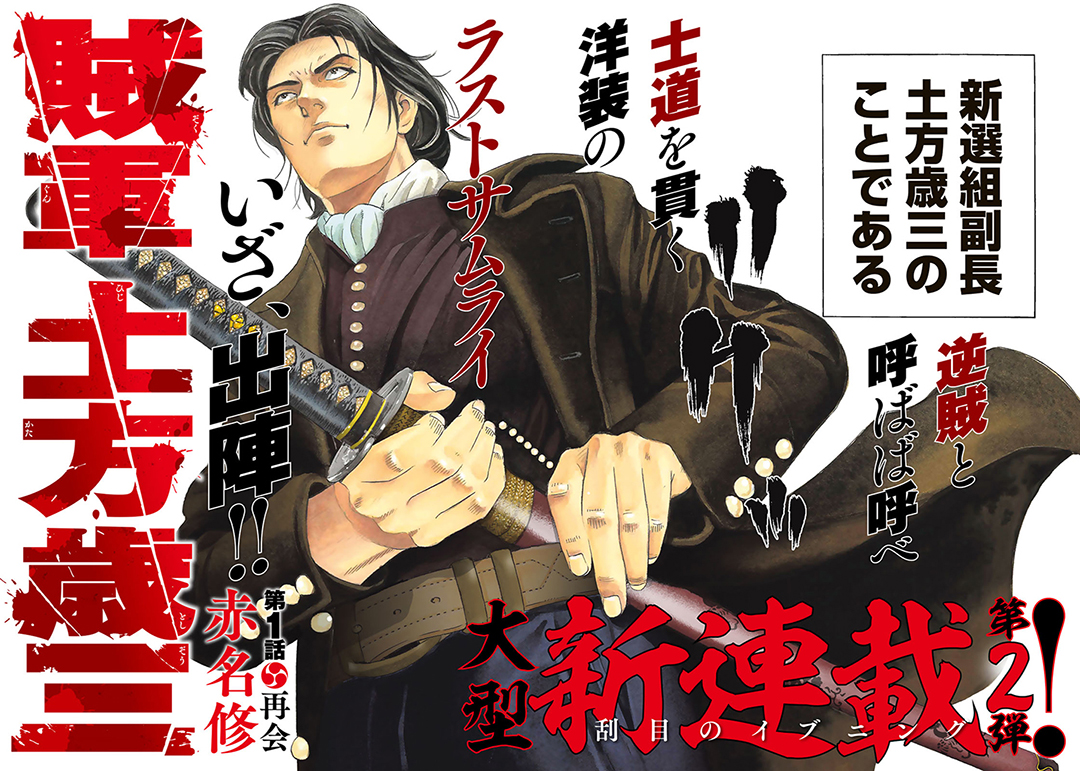

14だが、の「燃えよ剣」ではそのイメージを逆手に取り、厳しくも美学を貫き剣に生きるかっこいい土方像が描かれ、現代では幕末明治の人物中でも一、二を争う人気者となった。

ここで、 近藤勇 こんどういさみ は切腹を決意しますが、土方歳三がそれを翻意させました。