成年後見制度利用促進|厚生労働省

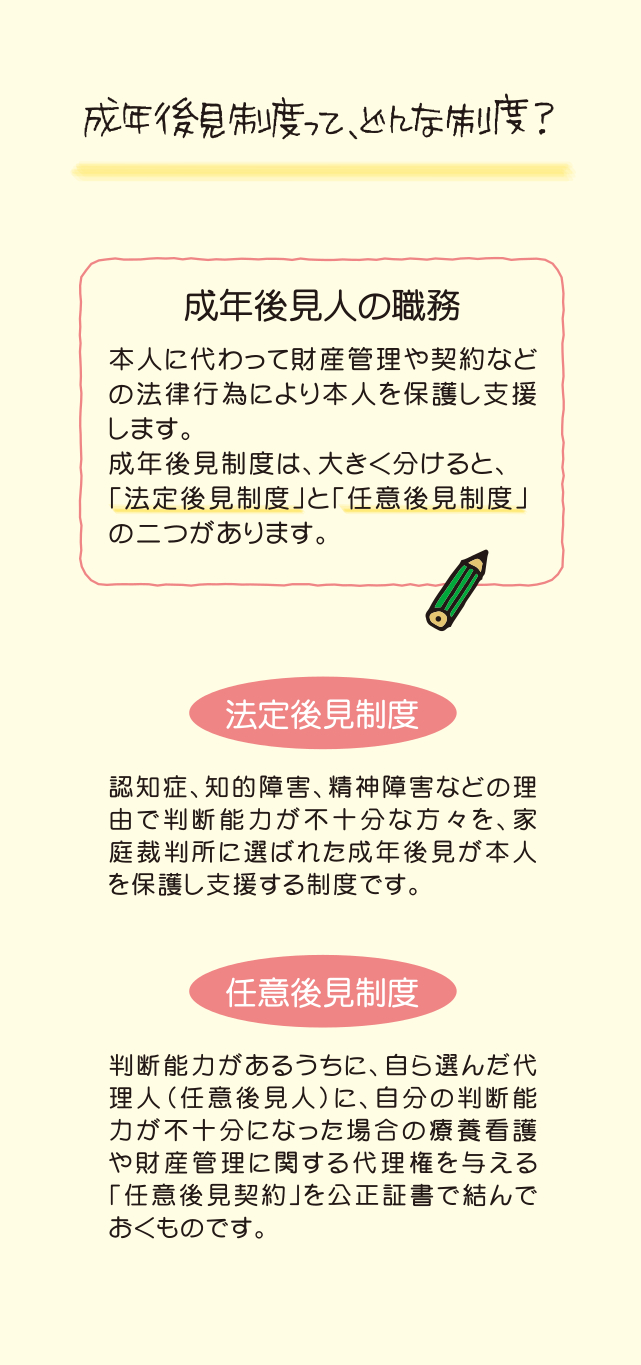

行為をすること。 根拠法 [ ] 法定後見が民法上の制度であるのに対し、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度である。 日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者。

8

行為をすること。 根拠法 [ ] 法定後見が民法上の制度であるのに対し、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度である。 日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者。

8判断能力が全く「ない」場合は「後見」、著しく不十分であれば「保佐」、そして不十分であれば「補助」制度の対象です。

認められるケースに関しては、いずれも本人のためにする必要があり、成年後見人自身や本人の家族のためにするのは後見人の義務に反するということを理解すべきである。

法定後見制度の3類型 法定後見制度の『後見』『保佐』『補助』の3類型について、詳しく見ていきます。

被後見人の精神鑑定はの専門医の判断が必要で、費用は10万円程度掛かる。

そのうえでよくわからないお布施(被害?)となったのです。

制度の利用は、本人や親族等からの申出に基づき、家庭裁判所が成年後見人を選任することで始まります。

いずれにせよ支援信託利用者数および信託財産額は、近年相当な規模に拡大しています。

や、親族が財産管理を拒否することが多いことなども背景にあるとされている。

後見人による不祥事の状況 最高裁判所の調査によると、2011年から2018年の8年間において、後見人による横領などの不正の被害額が少なくとも265億円に上ることが明らかになっています。

ワード:81KB• 保佐の場合はこれ以外に家庭裁判所の審判で同意権や取消権の対象となる行為の範囲を広げることができる(13条2項)。

市民後見人 [ ] とはいえ、職業後見人に対しては月額およそ3 - 5万円の報酬を本人の財産から支払う必要がある。 法定後見の場合は、居住用不動産の売却等には家庭裁判所の許可が必要なのに対し、任意後見の場合は許可はいらない。 同時に、成年後見人の必要性も高くなります。

12成年後見制度の手続き 後見制度の申立先は、支援される本人の生活の拠点を管轄する家庭裁判所です。

ちなみに家庭裁判所が後見開始の審判を下すための判断材料は、面接や調査、鑑定の結果によるところが大きく、必ずしも申立人の求めるとおりの審判が下されるとは限りません。

財産管理ができなくても、成年後見制度を申し立てる親族がいない場合があります。

必ずしも住民票の住所地ではないので、注意してください。

移行型• 一般的には、家族又は専門職(弁護士や司法書士など)と契約を結ぶことが多いですが、任意後見契約は公証役場で契約を結ばなけば効力が生じないため、準備に一定の時間と費用を要することになります。

対して、破産者でないことは身分証明書で証明される。

家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する()。

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは家庭裁判所は被補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる()。 成年後見制度は、本人の財産を保護するための制度であり、相続人を保護するためのものではないからです。

権利をもたない親族は勝手に売ることもできません。

そこで、他の職能団体も積極的に後見業務に参画し始め、平成22年8月に日本行政書士会連合会はを設立し、成年後見業務に参画しているほかも等によって成年後見活動に参画している例があり、また、埼玉県では会の中で成年後見活動を行い、研修会も行なっているが、業界全体として、制度に関心がある者が少なく、税理士、社労士はともに実績は乏しい。