固定資産評価証明書/町田市ホームページ

滅失証明書 説明事項 固定資産評価証明書,固定資産公課証明書• なお、郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間程度かかりますので、予めご了承ください。

1・身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・直近の納税通知書(必須ではありませんが、あると便利です) ・代理人が取得する場合は委任状 ・相続人が取得する場合は、所有者が亡くなったことがわかる書類と、相続人であることがわかる書類(一般に所有者の出生から死亡までの戸籍謄本を持参します) 手数料は自治体によってまちまちですが、おおむね200円から400円の範囲となっています。

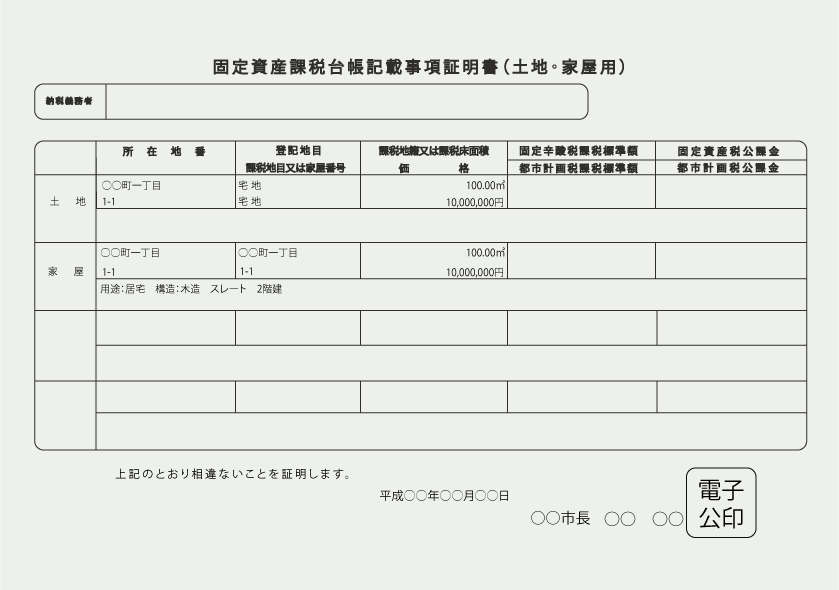

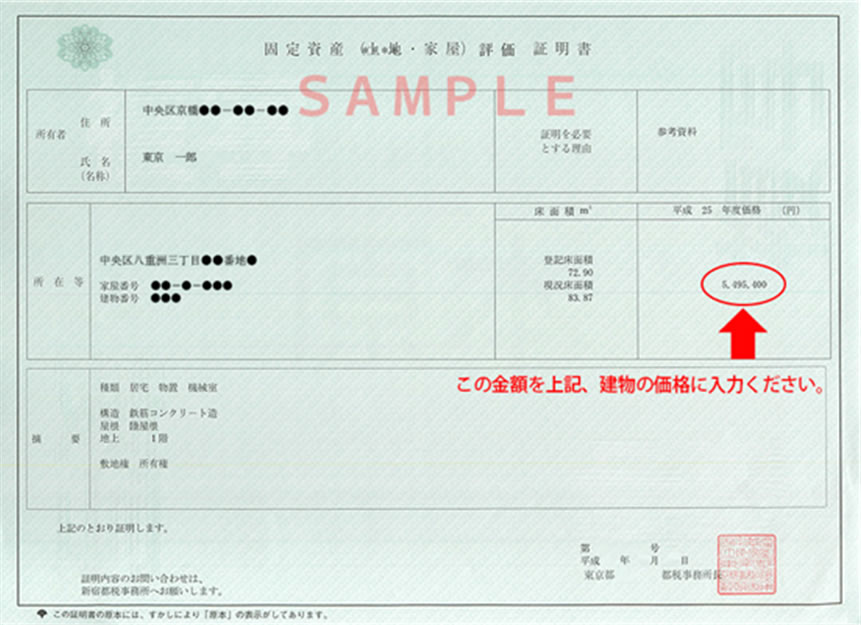

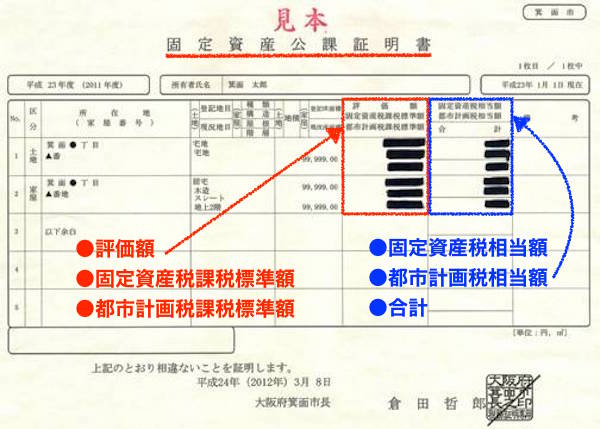

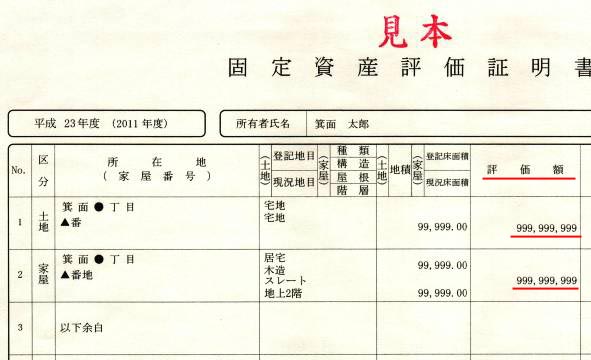

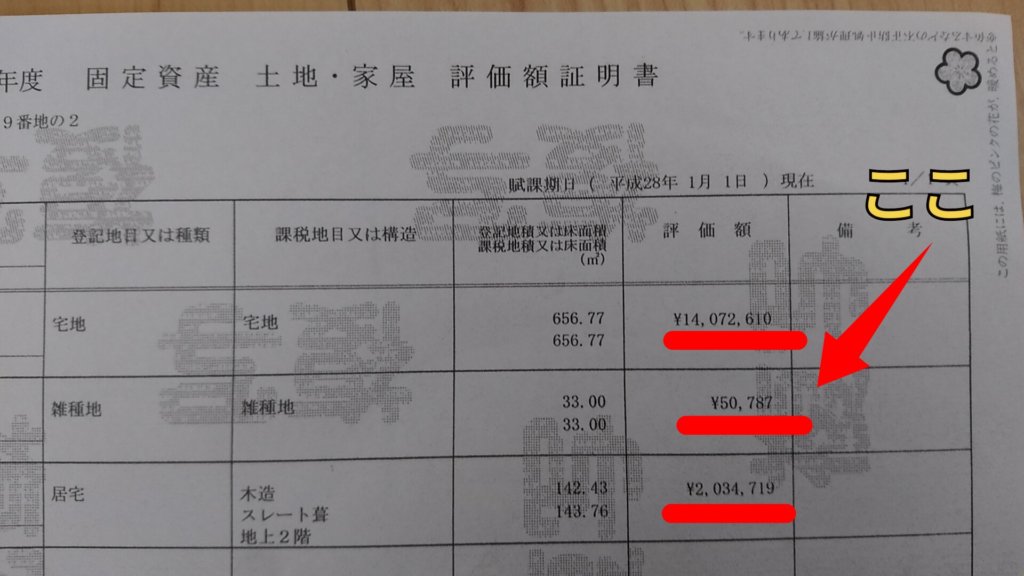

固定資産評価証明書の見方 固定資産評価証明書には、次のような内容が記載されています。

法人申請は法人代表社印(委任状は不要)• 不動産が東京都23区内にあり、固定資産評価証明書を「郵送で」取り寄せる場合 へ請求します。

住民票の写し(提出)• まとめ 土地や建物など課税対象となる固定資産の「固定資産評価証明書」の基礎知識やその取得方法についてみてきました。

申請書• 資産証明と呼ばれることもあります。

まず、基本的な話ですが固定資産評価証明書は誰でも取得できる書類ではありません。

固定資産の所有者• 登記床面積• 評価証明書と公課証明書では何が違うのだろうか。

これらは、役所の出張所でも取得できるケースが多い。

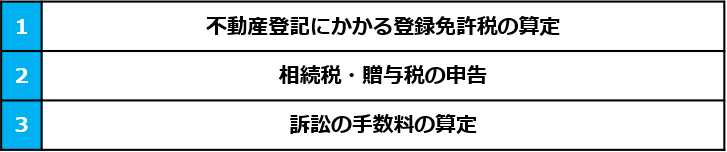

用途 固定資産評価証明書、公課証明書や、課税台帳の写し(名寄帳・なよせちょう)を申請するときに使います。

1件 1年度分を1件 につき300円。

・証明を必要とする理由 証明を必要とする理由として、金融機関、官公署、裁判所、その他などの項目があります。 もし廃棄、紛失等でご用意できない場合は、その旨お伝えください。

【代理人(法人)の従業員の方が申請する場合】• (タイトルは自治体によって若干異なります。

不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産税評価額であり、固定資産税評価額がない場合は登記官によって認定されます。

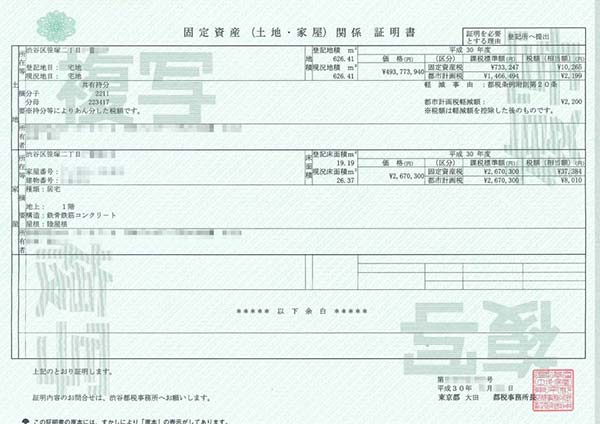

固定資産公課証明書とは 固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の内容に加えて、固定資産税の課税標準額(税の計算のもととなる額)および税相当額(実際に課税される額)、都市計画税の課税標準額および税相当額が記載されています。 ・土地の場合 国税庁が定める路線価図に記載されている宅地については、原則として1平方メートルあたりの路線価に面積をかけて算出した額が、土地の評価額になります。

18・身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険書、年金手帳、老人医療証などが有効ですが、顔写真がない本人確認書類については2つの提示が必要)) ・直近の納税通知書(任意) ・委任状(代理人が取得する場合) ・所得者が亡くなったことを証明する書類と相続人であることを証明する書類(相続人が取得する場合) ・証明手数料 固定資産評価証明書の申請手数料は、各市町村の役所によって異なりますが、1筆、1棟につき約300円前後が目安となっています。

必要な書類 【共通】• 物件ごとに税相当額が記載されています。

役所の窓口での取り方・取得方法 役所(東京 23区の場合は都税事務所)での取得方法は、固定資産証明申請書に他の必要書類を添付して申請します。

郵送にて申請する場合,下記の書類が追加で必要です。

固定資産評価証明書の取得方法 固定資産評価証明書は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できます。 居住用の場合は「居宅」、事業用の場合は「店舗」や「事務所」などと表記されます。

16現況地目• 資産がない旨の証明書• 固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の評価額、課税標準額、税額、所有者、所在等を証明する書類です。

相続権の確認がとれることが必要です。

手数料が分からない場合は,事前に市民税課までご連絡ください。

手数料については、上記「4 手数料について」をご覧ください。