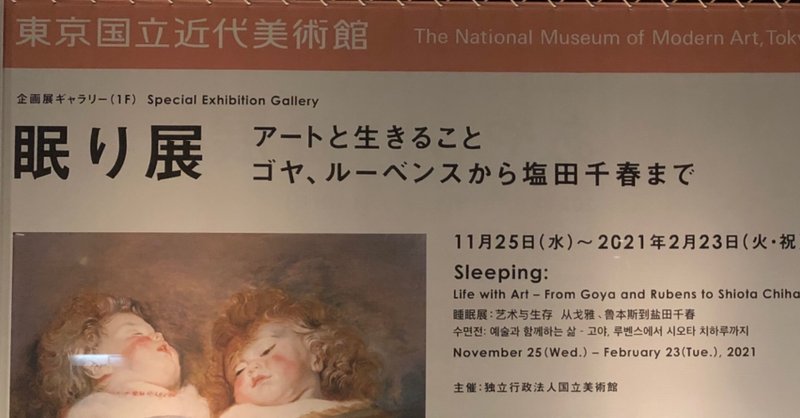

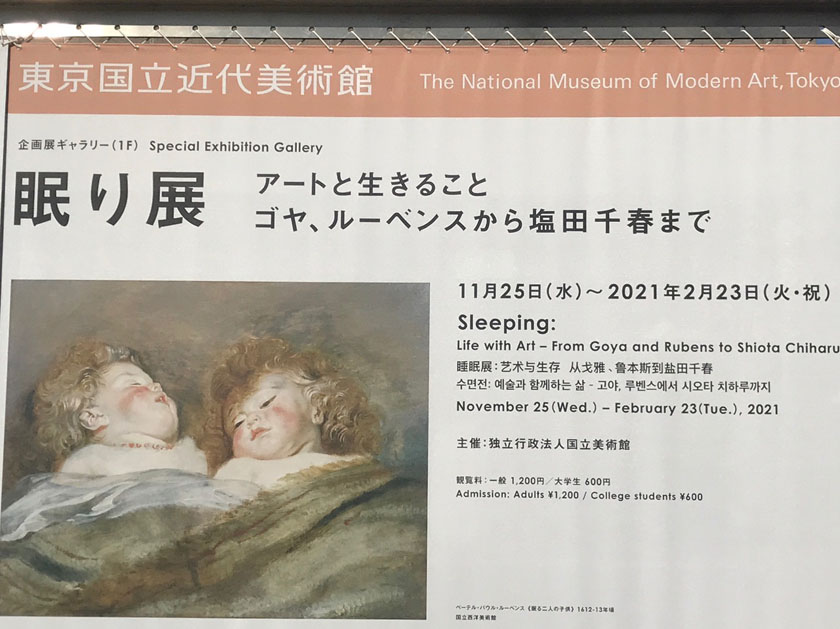

眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで

ルーベンス、クールベから、河原温、内藤礼、塩田千春まで、美術史上の名作から現代アートに至るまでを意外な取り合わせで紹介する。

20展覧会は序章、終章を含む7章構成。

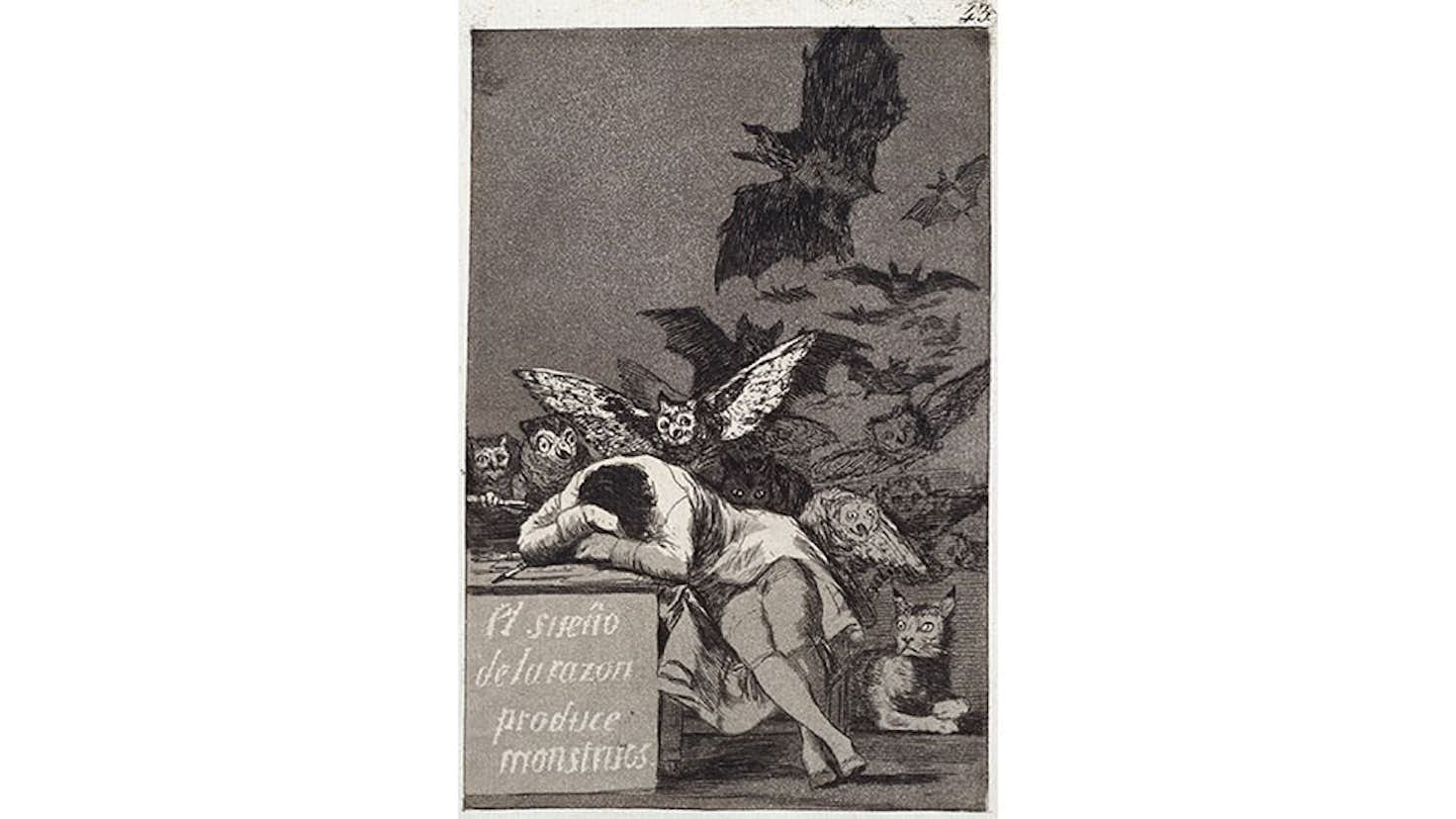

3s ease-out;transition:opacity. 17世紀のペーテル・パウル・ルーベンス『眠る二人の子供』と近代作家・海老原喜之助『姉妹ねむる』、藤田嗣治(レオナール・フジタ)とギュスターヴ・クールベの目を閉じた裸婦像が並ぶのは、テーマ展ならではです。

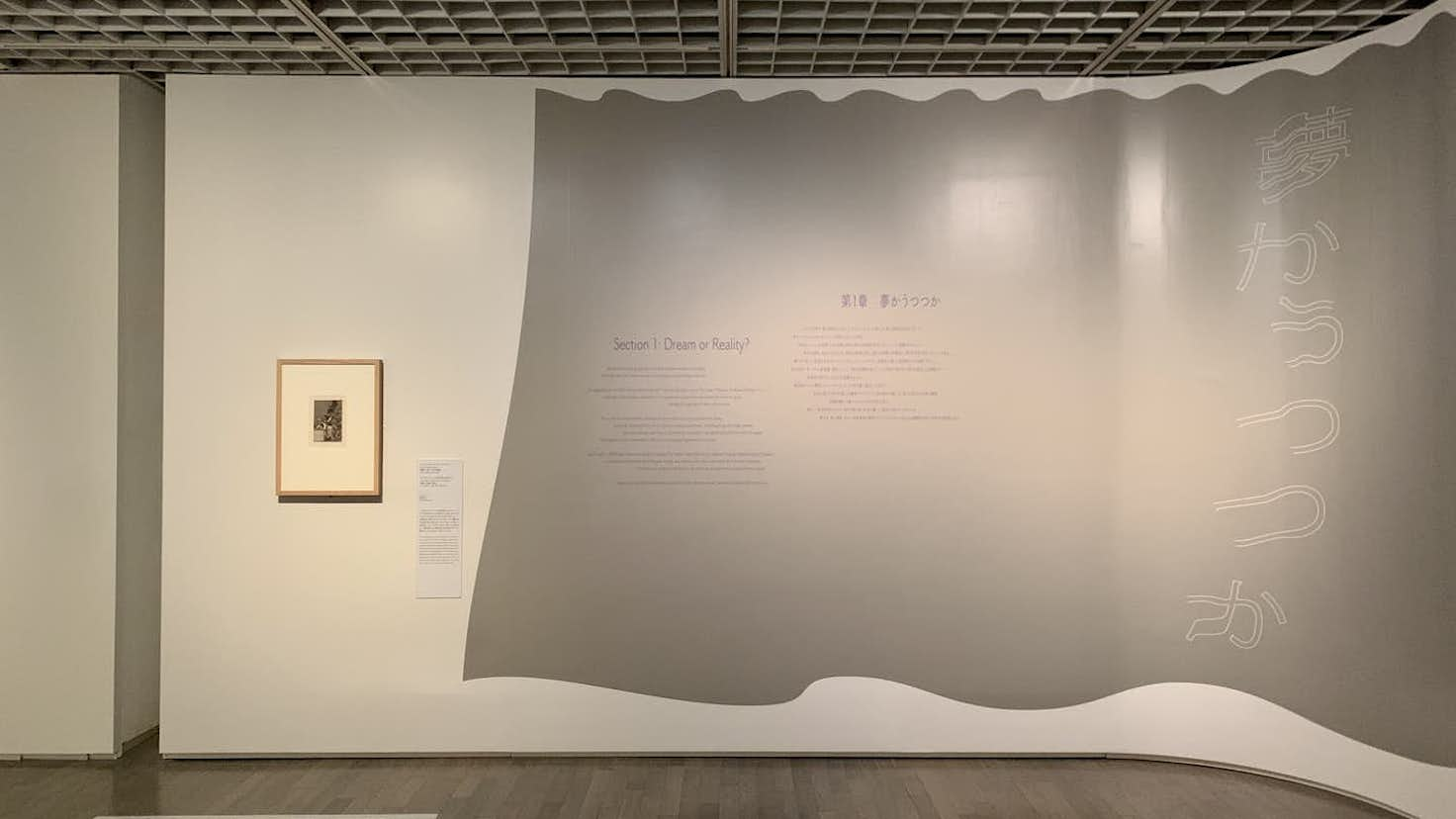

2em"Helvetica Neue",sans-serif! また、各章の頭に設置されている説明書きの文字も、ぐにゃり. 正夢という概念、英語圏では無いのか. (左)海老原喜之助《姉妹ねむる》1927年 東京国立近代美術館、(右)ペーテル・パウル・ルーベンス《眠る二人の子供》1612-13年頃 国立西洋美術館 西洋絵画の巨匠 ペーテル・パウル・ルーベンスの 《眠る二人の子供》は、観ている人をも眠りに誘うような甘く優しい絵画です。

jp-carousel-titleanddesc p strong,. 本展では、国立美術館所蔵の絵画、版画、素描、写真、立体、映像など、幅広いジャンルの作品約120点によって、「眠り」がいかに表現されてきたか、それが私たちに投げかけるものは何かを探ります。

In this joint exhibition of the National Museum of Art, approximately 120 art pieces assembled from various art genres elaborate on the potential of portraying sleeping in art through 7 chapters. 目を閉じることに始まる「眠り」とは、他者の視線に身を任せることになる危うさを孕みつつも、他方で自己の内面と静かに向き合うことへも誘ってきたのだ。

jp-carousel-comments p a:hover,. オリンピックという非日常を終わらせたのち、再び日常の中で繰り返される「眠り」をテーマとする企画だったのだそうだ。 眠るという行為についてはもちろん、眠っている人・コトとの関係性や眠り状態があらわすもの等々、作品を通じて様々な視点でテーマと向き合うことができる。 眠る事は生きることのうちで最も実態的に「死」に近づく瞬間と言えるかもしれない。

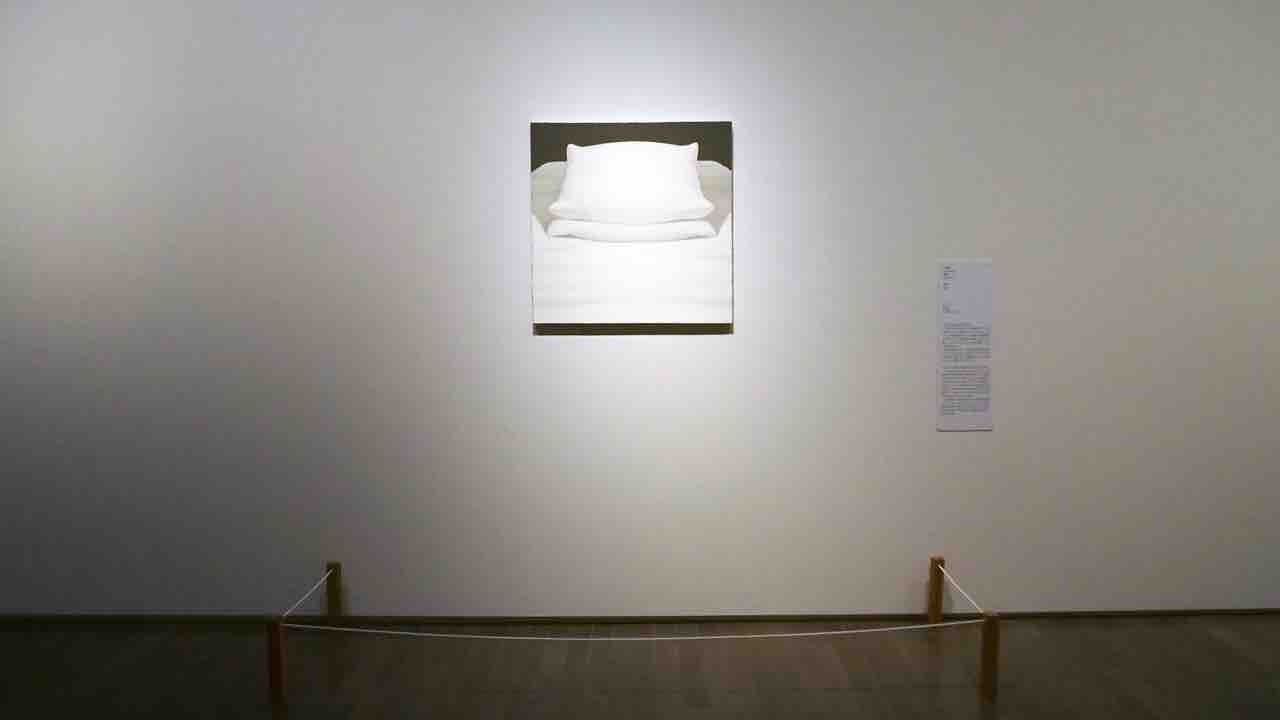

14展示説明には 「小さな死」を繰り返しながら次第に「死」へと向かうことをあらわした作品と紹介されてたけど、この作品と対照的に感じたのが内藤礼の「死者のための枕」だった。

河原がどんな思いでこの副題をつけたかは知らないが、この企画展で僕は、序章でみた「自己の内面と静かに向き合う」ことと河原のアートワークがつながったように感じたのだ。

jp-relatedposts-items p, jp-relatedposts. 入館料 企画展「眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで」 一般 1,200円/大学生 600円 所蔵作品展「MOMATコレクション」 一般 500円/大学生 250円• 美術について知識がほとんどない私ですが、 行ってみて思ったことは、たまにはこのように芸術品と関わる機会があると良い!ということ。 The depth of sleeping expressed in the chapters changes as you go through the chapters; "Closing Your Eyes", "Dream or Reality? 2 ;transform:translateY -2px ;transition:all. 23迄)の「眠り展:アートと生きること」へ行ってきました。

7ご利用にあたって - お手続き中の 「お申込内容」とご入力された 「お客様情報」にお間違いがないようご注意ください。

東京国立近代美術館「眠り展:アートと生きること」会場 「眠り」をテーマに生み出された絵画、版画、素描、写真、立体、映像などの作品を紹介する展覧会が始まる。

)や、日付絵画、写真、素描、などたくさんの作品が展示してありました。 そのうちのひとつがこちら。 本展は、「夢」ではなく「眠り」に注目していることがユニークです。

155度以上のお客様は入館をお断りしますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

会場内では鉛筆以外の筆記用具の使用はお断りします。

小説などを読んでいても、そんな感じの境地に惹かれてしまいます。 睡眠と起床によって鮮やかに生存を確認できるのだと、河原のシンプルな作品を鑑賞しながらしみじみ感じておりました。

18絵画や彫刻など、作品を見る目があるわけではないですし、美術に詳しいというわけではないのですが、1人で目の前の作品をぼーっと見ていると落ち着くんですよね。

もうひとつ、今回の企画展の中で仏教味を感じたものがある。