出世魚代表「ブリ」の呼び名がありすぎて面白い

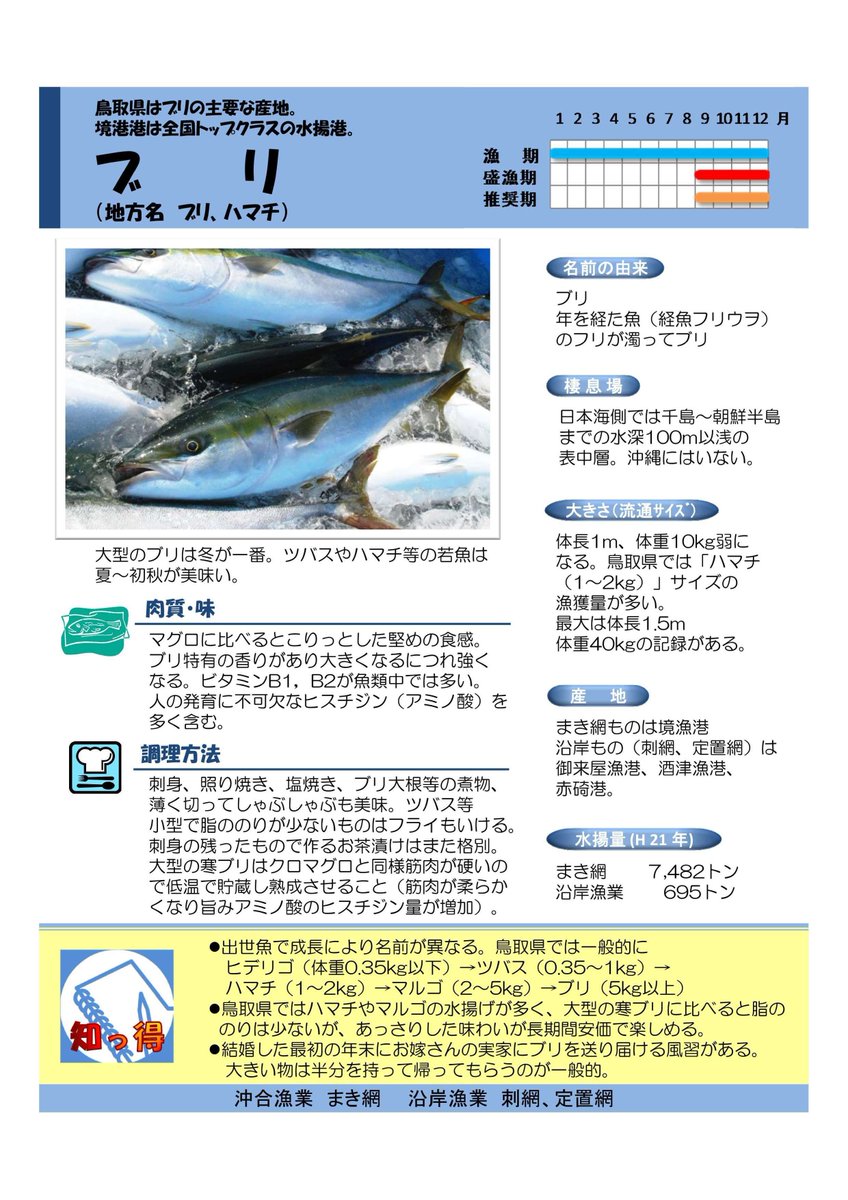

出世街道をひた走る最中のブリは、なんと 地域によって呼び方がバラバラなのです!? 【さまざまな呼び名、そしてよく似たご親戚の面々 】 「本日のお刺身は…フクラギ??」 初めて見る名前に興味津々で店員さんに聞いてみると、何のことはない、まだ小さいブリのことだった。 基本的な呼び名は、若い順からワカシ、イナダ、ハマチ、そしてブリになる。

出世街道をひた走る最中のブリは、なんと 地域によって呼び方がバラバラなのです!? 【さまざまな呼び名、そしてよく似たご親戚の面々 】 「本日のお刺身は…フクラギ??」 初めて見る名前に興味津々で店員さんに聞いてみると、何のことはない、まだ小さいブリのことだった。 基本的な呼び名は、若い順からワカシ、イナダ、ハマチ、そしてブリになる。

また、ブリは寒い時期に旬を迎える魚で、 脂が載っていても冬の寒い時期で温度による経時変化が少なくて美味しく、魚体も立派に成長していることから出世魚の代表格となっているようです。

名称 [ ] 標準和名「ブリ」については、の者であるが「脂多き魚なり、脂の上を略する」と語っており、「アブラ」が「ブラ」へ、さらに転訛し「ブリ」となったという説がある。

その方法は築堤方式と呼ばれる天然の入り江や小湾を堤防で仕切るものであった。 漁師さんのオススメの食べ方は、ブリの切り身をムニエルにして、ポン酢をかけて食べる、というものです。

4ワカナ• 北は北海道から南は宮崎など日本全域で獲れる魚で、数ある食用魚の中でも最も脂がのった魚だ。

ブリの弟たちとよく遊んでくれる。

ハマチ• ブリの卵を鰤子(ブリ子)という。 回遊魚は常に泳いでいるめた、全身に多くの酸素を送る必要があるためヘモグロビンの量が多く身が赤くなります。 「縁起が良い魚」と解釈されて門出を祝う席など祝宴の料理に好んで使われる。

11ブリはどの成長過程でも「Yellow tail」と呼ばれ、大きさによって「big」や「small」などが付け加えられます。

脂がのった状態というのは、白身がしっとりして、ジューシーです。

外部リンク [ ]• ・・などが代表的。 夏には流れ藻から離れ、沿岸で類等の小魚を捕食しながら生活する。 そのため、秋になり南下をはじめた脂ののったブリが、石川よりも北の海でも獲れるようになった、というわけです。

20この時期の稚魚は金属光沢のある黄褐色の体に赤褐色の横縞が6-11条入っており、成魚とは体色が異なる。

卵は直径1. なお英語では、「」がアジ科ブリ属の魚の総称であり、和名「ブリ」に当たる魚は「Japanese amberjack」と呼び、また「Five-ray yellowtail」の呼び名もある。

日本でブリに「鰤」をあてるのは、師走()に脂が乗って旨くなる魚だから 、また「師」は大魚であることを表すため等の説がある。

出世魚とは、成長に応じて名前が変わる魚のことです。

また、特にやでは、の食材として使用されることもある。 広島・瀬戸内海でも獲れる魚で、ヤズと呼ばれる若さでも30~40cmほどの立派な大きさ。 ブリ、カンパチよりも漁獲量が少ない、希少な高級魚! お寿司屋さんや高級料亭でよく扱われます。

17夏が旬。

大抵の肥育期間は2年程度。

お刺身でよく食べられているほか、「ブリ大根」など煮付けで頂くのも美味しいですよ。 しかし養殖ハマチに対し、上記のようなイメージを未だに抱く消費者もまだ多い。 諸説あるようですが、 成長すると大型で見栄えのよいブリやスズキといった魚が出世魚と呼ばれるので、 酒宴の席や贈答品で喜ばれる魚が自然とそう呼ばれるようになっていったのではないかとのこと。

172位 …15,400t• 刺身などで見るハマチは白い色をしているため白身魚と認識していた人もいるでしょう。

出世魚という言葉は、先ほど紹介したように、武士が元服や昇進のたびに名前を変える習わしが起源とされており、日本特有のものであるからだと考えられます。

メジロ• ハマチ• ハンぎょボール。 ハナジロ• 日本各地でのと併せて様々な呼び方をされる。 流れ藻に付いた稚魚は主に小型甲殻類を捕食するが、成長すると小魚を多く摂るようになる。

12して記事の信頼性向上にご協力ください。

富山県の西部()、特にやを中心に娘が嫁いだ初めての年末に婚家に寒ブリ一本をとして贈る風習がある。