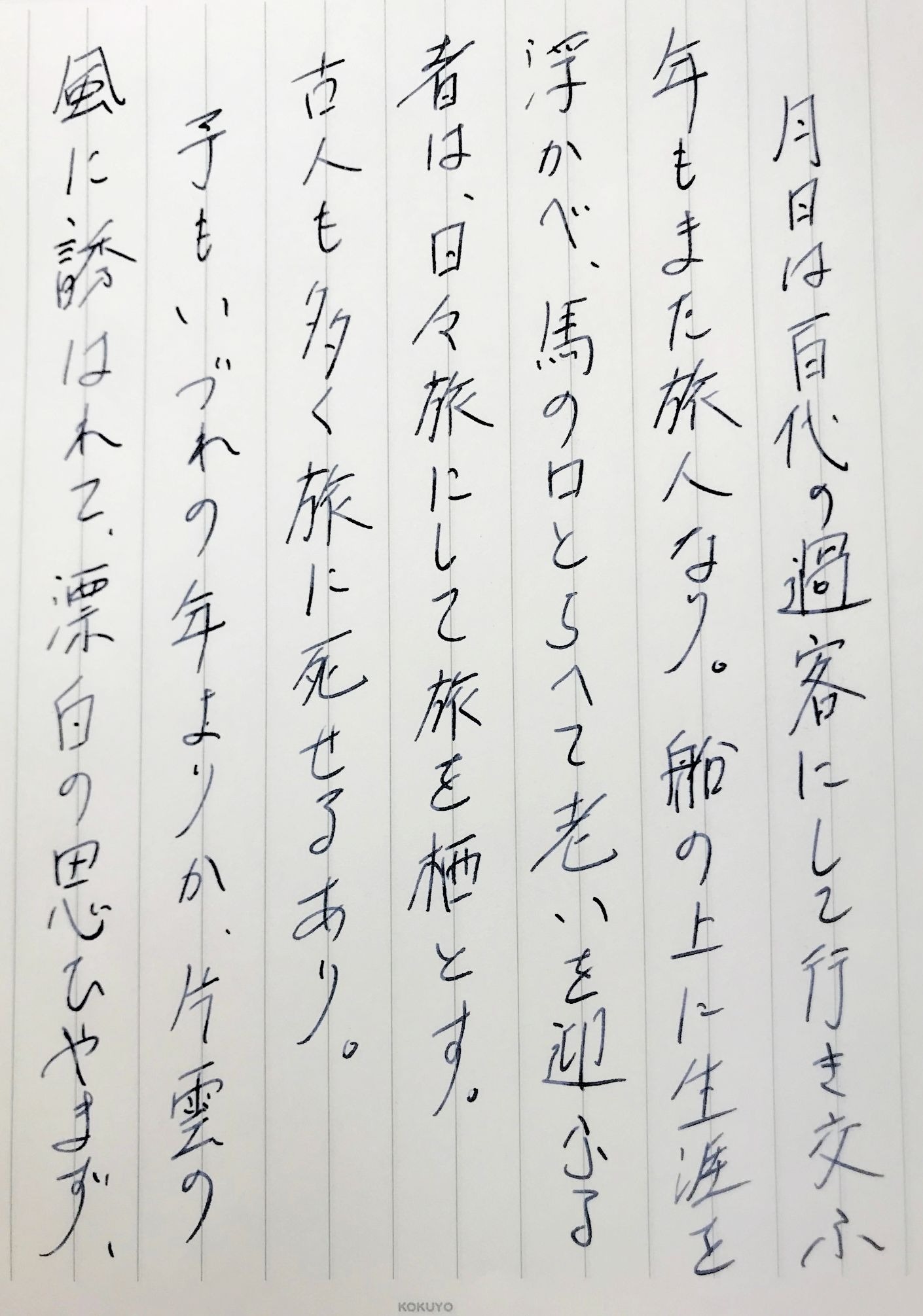

「月日は百代の過客にして」は、誰の言葉なのですか?そして、どういう

ジャケット、オーダースーツ、靴なども取り扱っている。

21.「旅立ち」から「平泉」までの旅について説明する。

せわしない現代生活の中で、「旅の心」を大切にし、旅のあり方を考え 直そうと、日本旅のペンクラブ(旅ペン)が1988(昭和63)年に制定 した記念日だそうです。

・丁寧の補助動詞。 しかし、賢明に自らの分を知る「葦」は、風が吹くとそれに身をまかせてしなり、逆境のなかで、一見屈服したように見えるが、しかし、風がやむと、徐々に身を起こして行き、再びもとのなにごともない姿に戻って微風に揺れているということが、人間への「比喩」の意味だったはずです。

18だいたい書店はサービス業だと思っていないようだし、書店員は「いらっしゃいませ」も「ありがとう」も言わない。

・初折 表8句 裏14句 二の折 表14句 裏14句 三の折 表14句 裏14句 名残の折 表14句 裏8句 計百句 13.やよひも~心細し 1 「やよひも末の七日」は何月何日 ・三月二七日 ・太陽暦では、五月一六日 2 「ものから」の接続。

とくに日本株式会社の多くが平時に有事を入れ込まないようになって、久しく低迷したままなので(いざというとお金とマスクをばらまくだけなので)、こちらについてはかなりキツイ苦言を呈してみた。

7旅をしながら様々なことを考え、次の居場所についてや旅籠について考えてたりしながらもそれが 自分の人生と見分けがつかなくなっていく瞬間 に思いついた言葉がこの、 「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」なんではないかなと思いました。

経堂ハ別当留主ニテ不開。

今までの男だけの家とは打って変わって、ひな祭りを家族で祝う明るい家へと変わっていくのだろう) この最初の句を書き付けた『表八句(第一紙の表に記した八句)』の懐紙を庵の柱に掛け置いて、旅立つ前の挨拶とした。

3 「涙をそそぐ」理由は。

タツコクガ岩ヤヘ不行。 「人間は考える葦である」というのは、フランスの17世紀の思想家・数学者であったブレーズ・パスカルの手稿にあった言葉の翻訳です。 【奥の細道/序文】 月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。

11しかし!間違えている人もいるので、きちんと確認したほうがいいです。

』と・・・。

ワインディングするブックストリート、違い棚ふうの本棚、大小4段階におよぶ立体見出しの出入り、天井から吊り下がる数々の多変バナー、横置きを辞さない提示法、本棚に埋め込まれたチビモニターたちなど、いろいろ工夫してみたので、かなり賑やかだ。 23.「三将・三代・三尊」を説明する。 あ、今の「以後」も当然小学校の時のことも含まれています。

それはとまれ、「葦」が弱いものの代表として人間の比喩に取り上げられているのは事実ですが、何故「葦」だったのか、という疑問が起こります。

ひとつは肺癌手術をしたあと、事務所が導入してくれたリクライニングチェアだ。

箱代・氷代込み。

・順接。

200円引きのお買い得となっている。