九州から「東北を忘れない」送り続ける 大震災10年アンケート|【西日本新聞ニュース】

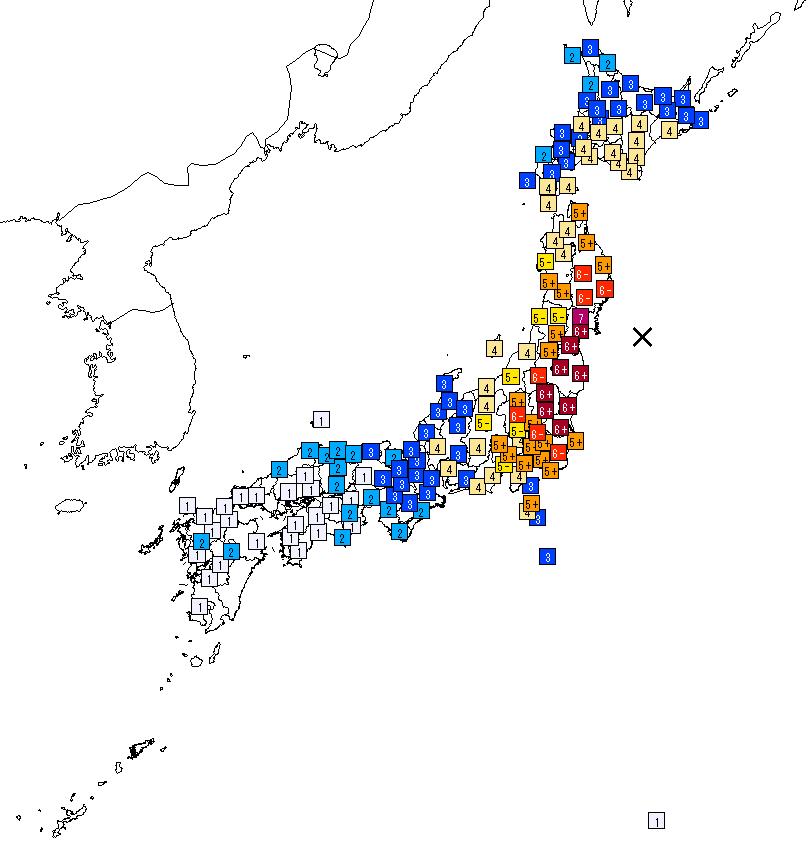

51 )を観測していたことも分かっている。 4 mの津波を観測した。 津波は、北海道から沖縄県まで観測され、岩手、宮城、福島の東北3県では浸水高が10メートルを超え、最大遡上高は明治三陸沖地震 1896年 を上回る観測史上最大の40. 1は「」に分類され、19世紀終盤からの世界観測史上数回しか発生していない未曾有の規模であり、日本国内では観測史上最大の規模であった。

8

51 )を観測していたことも分かっている。 4 mの津波を観測した。 津波は、北海道から沖縄県まで観測され、岩手、宮城、福島の東北3県では浸水高が10メートルを超え、最大遡上高は明治三陸沖地震 1896年 を上回る観測史上最大の40. 1は「」に分類され、19世紀終盤からの世界観測史上数回しか発生していない未曾有の規模であり、日本国内では観測史上最大の規模であった。

8大地に根ざし、いのちを育む農業など、第1次産業に地域再生の願いを託す生産者と、その生産者と連携し、被災地に関わり続けようとする人々。

詳細は「」を参照 気象庁は3月13日から4月21日にかけて、M7. 近所の住民は「津波なんてここまで来るわけがない」と佐藤を変わり者扱いし、この避難所を「佐藤山」と呼んでいたが、結果的に約70人が津波被害を免れた。

この災害による死者は1万3000人以上、行方不明者は1万4500人以上、6万7000以上の建物が全半壊(2011年4月12日時点)しており、阪神・淡路大震災を上回る戦後最大の災害となった。 一般的には震源が深いと海底のずれが起こりにくく、津波は発生しにくい。 地殻変動 [ ] 地震活動の変化 [ ] 本震のすべり量が大きい日本海溝の海溝軸付近では、プレート境界より深いところの海洋プレート内部では余震が多発しているものの、プレート境界の型の余震は少ない。

14特に福島県浜通りから茨城県北部にかけては、4月11日の地震を最大として活発な地震活動がみられ、M3以上の地震は2012年8月までに1600回を超えた。

津波はその北上川を氾濫させながら猛烈な勢いで遡上し、5 km上流に位置する(旧河北町立)では徒歩で避難していた児童78人と職員11人が流され、助かったのは児童4人と職員1人のみであった [ ]。

一部地域では2021年2月13日に発生した福島県沖地震により、再び被害を受けるなどしており、現在も引き続き、復旧・復興のための活動が行われています。 八戸工場(青森県)が被災した。

また、今村の話によれば千葉県飯岡地区では「エッジ波」という現象により、17時26分に7. 津波による死者はいなかった。

3 m(15時39分)だった。

福島県は、沖合の全域が震源域となり、宮城県や茨城県とともに激震であった。

8三陸道や防潮堤などハード整備が進む古里を見続けてきた。

しかし、気象庁松代地震観測所では、 USGS が運営するライブ・インターネット地震サーバー LISS: Live Internet Seismic Server などのデータを解析 し地震から約10分後にはM9を算出していたがこの計算結果は警報に使用されなかった。

計画停電で信号機が停止した厚木市内の県道交差点で、オートバイとワゴン車が衝突するなど、この死亡事故を含め、計画停電で信号機が止まった影響による事故は37件(人身12件、物損25件)となった。 東北6県で唯一死者がいない県となった。

破壊は牡鹿半島沖の震源から南北へ連鎖的に進んでいったが、北米プレートの下に沈み込んだの北東端が地殻破壊の南下を食い止め、「房総沖」の北隣の「茨城県沖」で止まった。

それでも、農作業に慣れてきた今では、「土おこしから収穫までの作業すべてにやりがいを感じている」という。

利益は、震災の起きた2010年度は17. (2021年3月上旬頃を予定)。

「が肥大化し、宗教者の言葉が現代の人々に届かなくなっているが、しっかりした言葉を発して欲しかった」とする。

さらに、新型コロナのダメージも重なり、震災から10年を迎える東北経済は停滞局面に差し掛かっている。

はタワーのガラスが全壊したものの運用可能であったため、閉鎖された仙台空港の代替としてや()と結ぶ臨時便を運航することになった。 また、北側ではあるいは(「三陸沖北部」に該当する)の震源域南端付近で止まっている。 水道 [ ] 震災直後は、宮城・岩手・福島・茨城の4県を中心に北海道から愛知県まで広範囲にわたり、17道県の少なくとも約140万戸でが発生した。

12<地域産業の支援ができる東北地域のお礼品> 雪下で熟成した甘みと粘りの強い「旬のながいも」5kg[青森県三沢市] 肥沃な大地、昼夜の寒暖差によりきめが細かい長芋ができます。

は仙台市のであり、大きな幹線道路2本に沿って郊外型の大型店が建ち並んでいた。