固有振動数解析の流れを“ステップ・バイ・ステップ”で理解する:構造解析、はじめの一歩(6)(1/3 ページ)

上のDR.EYEは当サイト考案・特許取得のマルチ振動計です。

上のDR.EYEは当サイト考案・特許取得のマルチ振動計です。

共振とは?おさらい 共振という言葉を聞いたことがない方に向けて簡単におさらいです。

そのためにも、ヘッドスピードとシャフトの硬さを一致させる事は絶対条件です。

当サイトでは、以前に「ボルトの強度計算」に関する計算方法を紹介しています。

弦を強くピンと張れば、ほぼ基本振動の波形しか見えなくなるはずです。

右上図では共振が起きておらず、周期的に振動しているが、右下図では共振が起きており、時間が経つにつれて、揺れ方が大きくなっている。

以下の、シャフトのインパクト時間を考案理論化しました。

ノウハウなくて決して上達はありません。

逆に1番、2番が確かなものならば、あとは自然と対策による効果が生まれます。 2 Ansys Workbenchによる理論モード解析(FEM) まず、バットの形状モデルを読み込み、メッシュを作成します。 番手ごとの距離感の違いや方向性が安定しないデータです。

絶対硬度の値を長さで割った値が調和できるクラブになります。

なおkをばね定数ともいいます。

生まれますが、特に構造体の対策はとても大変です。 ここでは、ホームランを振動という面から説明することを目的にします。 一般に、モード解析と言った場合には、実験モード解析のことを意味します。

11インチ短くすると8cpm硬くなります。

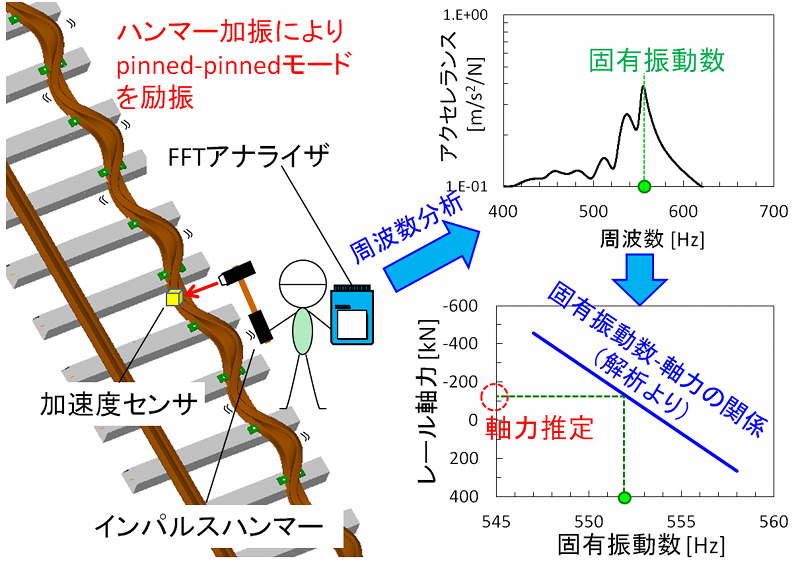

共振を見つける まずは共振を見つけることからはじまります。

「危険」であることを心得ておいてください• (剛性を高める) などの方法があります。

23件のビュー• 後者は、3次元CADを使っている設計者が、CAD環境に統合された視覚的で操作しやすいソフトウェアを使用し、実験との比較や精度というよりは、注目しているパラメータによるシミュレーション結果の違いを相対比較して設計を検討するような場合です。