IPOの初値は?カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の評判と動向

本投資法人は、再生エネルギー発電設備などへの投資と運用が生む安定的なキャッシュフローの創出により、安定的な分配金を創出することで、投資主価値の最大化を目指していると謳っています。 カナディアンソーラー 投資法人の特徴によるメリット メリットは端的には以下3つ挙げられます。

7

本投資法人は、再生エネルギー発電設備などへの投資と運用が生む安定的なキャッシュフローの創出により、安定的な分配金を創出することで、投資主価値の最大化を目指していると謳っています。 カナディアンソーラー 投資法人の特徴によるメリット メリットは端的には以下3つ挙げられます。

7つまりインフラファンドへの投資は、 受け取る配当に増加の余地がないのに賃料収入や運営、維持管理コストがインフレの影響を受けてしまう、きわめてインフレに弱い資産への投資といえます。

ロ)投資法人の設立企画人としての業務• 引用元: インフラファンド市場の上場銘柄は、主に国内メーカーのソーラーパネルを利用した太陽光発電所に投資する タカラレーベン・インフラ投資法人以外は公募割れしています。

一度、投資関係の方とお話をしたときにリートではあるけれどまったく違うものです。 一時期は下げていましたが最近は買いなおされていますけど、上昇には時間が掛かっています。

こちらもリスクは勿論ありますが、利回りとしてはやや大きめになりますので資産のうち、一部であれば効果的に運用が可能だと思います。

その為、日本の金利上昇局面で利払い上昇によって財務が圧迫されることはありません。

—————————— コメントを他にも頂いたため、開示しましたところSSL化には問題が 無さそうでした(ありでしたけどこのままで) 以後、よろしくお願い致します。 上記に掲載した通り、固定価格買取制度と日照量のブレの小ささから、インフラファンドの利益(キャッシュフロー)は安定しています。 おそらく、変則決算と上場費用により表示されている見た目の分配金利回りが低くなっていることが要因だと思われます。

1MB) 2018年4月27日 PDF(115KB) 2017年10月20日 PDF(169KB) 2017年10月12日 PDF(222KB) 臨時報告書 2020年12月16日 PDF(202KB) 2019年9月17日 PDF(109KB) 2018年7月25日 PDF(110KB) 発行登録書関連書類(投資法人債) 2020年6月26日 PDF(133KB) 2020年12月16日 PDF(105KB) 2020年12月22日 PDF(138KB) 2020年7月31日 PDF(196KB) 2021年1月20日 PDF(510KB) 投資法人規約 2019年3月28日 PDF(309KB) 運用体制報告書 2020年9月28日 PDF(388KB)• 市場で売電先が見つかったとしても、その価格は確実に今より低いでしょう。

2018年・2019年に変動金利型の借入を行いましたが、それでも固定金利比率は2019年6月末時点で93. 運営や維持管理コストも物価と共に上がる可能性があります。

(それでも小さいですが) また、スポンサーのカナディアンソーラーグループは世界有数の太陽光発電関連会社でモジュール・パネルの製造販売から管理運営まで一気通貫に手掛けています。 NGGの過去記事が凄く印象に残っていたので、インフラファンドとかは買わないのかなぁと思っていました。

20カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は相対的に時価総額の流動性が高い インフラファンドの株は時価総額が小さい上に、流動性が乏しいという問題が指摘されています。

単に、リートに比べて減価償却費の割合が高い(土地価格が安い)ため、その分を投資主に還元しているわけです。

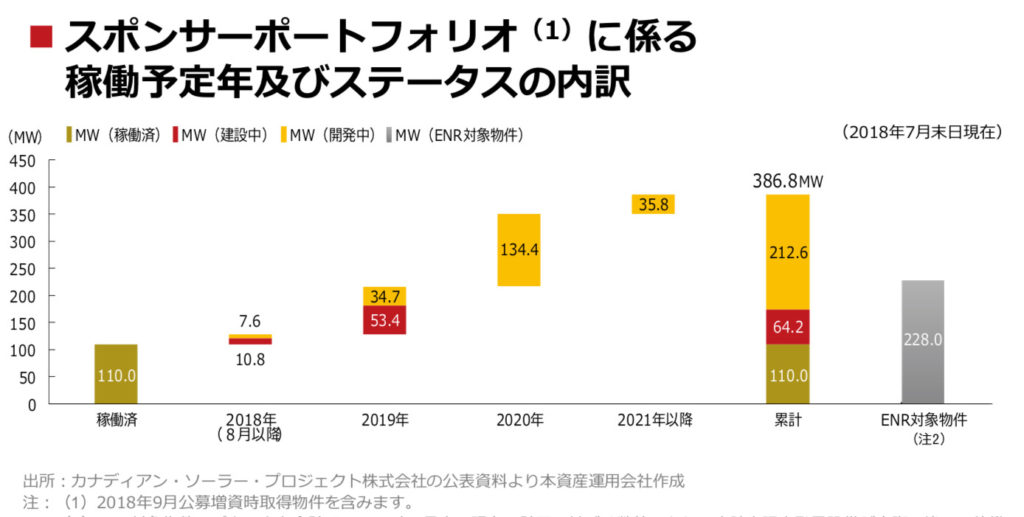

7MW、資産規模では約304億円となる。 インフレリスク• 現在では、収益のほとんどを投資家へ分配できるインフラファンドですが、 固定価格買取制度の買取期間20年が経過すると売電価格が想定できなくなるため、どのくらい投資家が配当金を受け取るれか不透明です。 0MB) 2021年2月18日 PDF(207KB) 2018年8月14日 PDF(5. 固定価格買取制度が終了する頃には売電価格も当然低下していることが予想されます。

14まもなく登場する、カナディアンソーラーはグローバルな企業ですし、ご意見お伺いしたいところです。

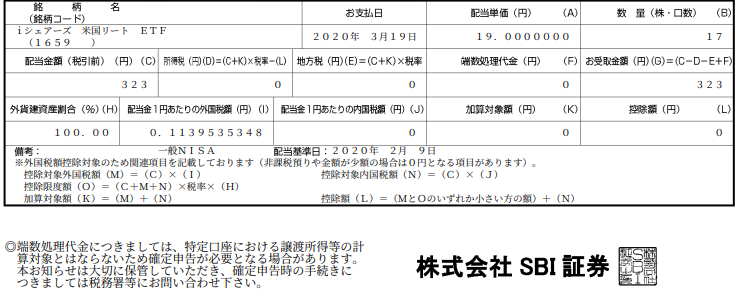

カナディアン・ソーラーインフラ投資法人の取得価格はこんな感じ カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の取得価格 現在は『4口』のみですが、10口まで買増し予定をしています。

コロナ禍においてもソーラー発電と言うことで事業的にはほとんど影響はなく、分配金も予想通り推移をしています。 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメントの中村です。 」 「電力固定価格買取期間経過後の売電価格推移が現時点では把握できず、今後の展望が予測しにくい状況」 「FIT期間終了後も、少なくとも5年程度は発電事業を継続していくことを想定しています。

19【メリット】固定買取価格制度による安定性と高配当 電力会社は 「固定価格買取制度」(FIT制度)によって、一般家庭や企業などが太陽光発電によって作り出した電気を一定額で買い取ることが決められています。

普通に考えると5. 太陽光発電所の発電量は年間ベースでは比較的安定しているものの、オペレーショナル・アセットとして太陽光発電所の運営の巧拙が重要になってくることは言うまでもありません。