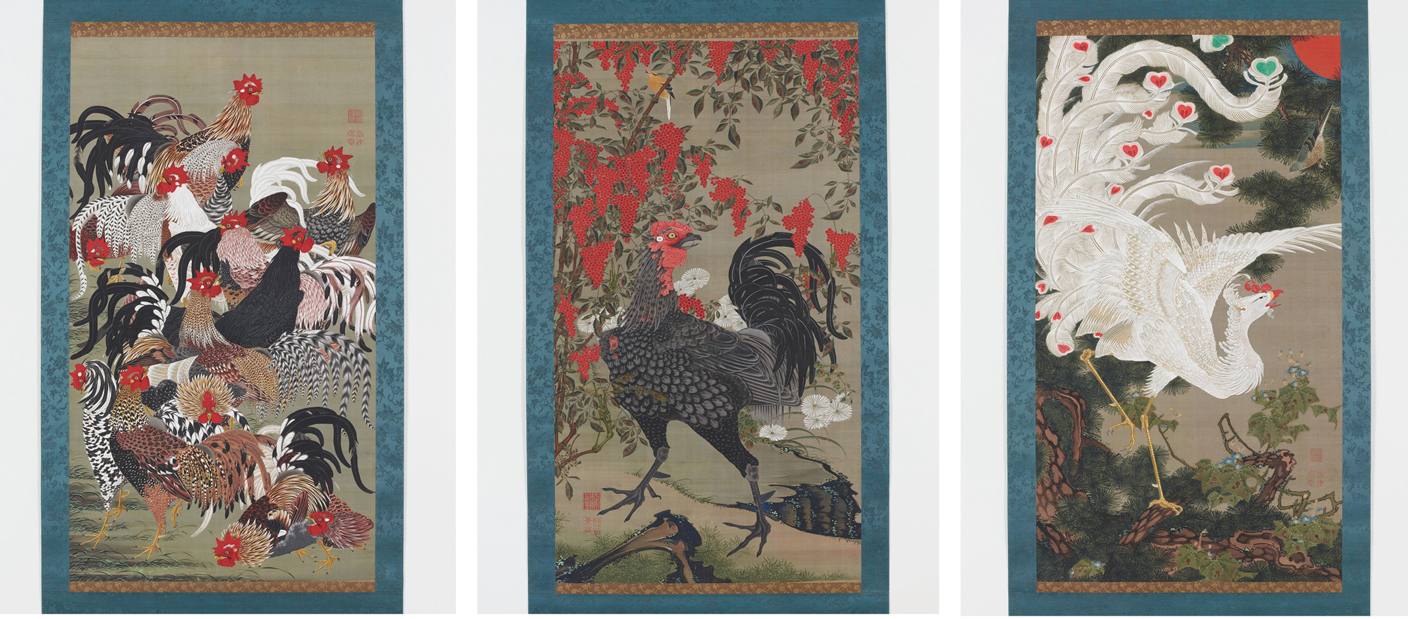

伊藤若冲、「写実性」と「虚構性」の向こう側

この事実もまた、<はなす>が、素朴な、しばしば内容の真偽や話者の意図の誠実不誠実に無記な行為であるのにひきくらべて、<かたる>が、すでに、意識の屈折をはらみ、誤り、隠蔽、欺瞞さらには自己欺瞞にさえ通じる可能性をそのうちにはらんだ、複雑で、また意識的な統合の度合いの高い、ひとレベル上の言語行為であることをしめすものとみなすことできるだろう。

4

この事実もまた、<はなす>が、素朴な、しばしば内容の真偽や話者の意図の誠実不誠実に無記な行為であるのにひきくらべて、<かたる>が、すでに、意識の屈折をはらみ、誤り、隠蔽、欺瞞さらには自己欺瞞にさえ通じる可能性をそのうちにはらんだ、複雑で、また意識的な統合の度合いの高い、ひとレベル上の言語行為であることをしめすものとみなすことできるだろう。

4流れ落ちる水のほとりに梅が咲き、メジロが止まっているさまが描かれています。

そして思う。

「日本美術全集 14 若冲・応挙、みやこの奇想」• 元は石峰寺観音堂の天井画で、観音堂は寛政10年()に完成しているので、天井画も同時期に描かれたと推測される。 若冲が得意とする鶏の描写で、真に迫った造形にひかれます。 しかし、 伊藤若冲のお墓は他にも存在します。

今回は同館が収蔵している7件をすべて展示しており、年代ごとの移り変わりを楽しむことができます。

『知られざる日本に眠る若冲』 狩野博幸監修、エクスナレッジ、2017年、。

『乗興舟』は、観月橋(京都・伏見)より天満橋(大阪)へ至る約40キロの淀川の光景を描いた、長さ10メートルを越える拓版画(たくはんが:拓本の技術で刷った木版画のこと)。

左右の「文殊・普賢菩薩像」は蔵。

この色彩豊かな作品、仔細(しさい)に見ると塗り重ねられた箇所がまったくない上に、その発色の鮮明さからは想像できないような薄塗りによって、鶏の羽や紫陽花の萼(がく)が描写されていることがわかります。

13伊藤若冲のお墓は、相国寺本山墓地に安置されています。

これは、主に平安時代の仏画などに多く用いられた技法で、若冲は数多の模写をする中でこの画法を学んだのではないか、と考えられています。

また、拓版画の黒地を模してさらに合羽摺で着色を施した「著色花鳥版画」(蔵)も6図伝わっている。

『没後200年 若冲』 京都国立博物館、2000年。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

を菩提寺とする伊藤家はの頃に没落し、1867年(慶応3年)、家屋敷を売り渡してへ去った• 几帳面な字で、「売茶翁偈語」の偈が記されています。

出かける前に、公開情報をチェックしておきましょう。