第7回:ぐろ、お笑いに挑戦するの巻│mazecoze研究所(マゼコゼ研究所)

時間もないのですぐに台本 ネタ を書き(ナツに言われ私が担当)、稽古場を手配。

9、、、シリーズといった児童向けの娯楽作品が隆盛を極めた。

小説 「」(作:、) - 第143回(2010年上半期)受賞作• 大手出版社でも、売れるとみると時機を逃さないために「ゲリラ発売」してしまった例がある。

歌謡曲では、1936年3月にリリースされて大ブレイク中の『忘れちゃいやヨ』が、同年6月に「エロ歌謡」として発禁・回収。

14そもそも台本の書式も分からないし、読み合わせの段階ではナツから台詞の意味や動きを問われ、「演出も考えなきゃダメだったんだ!」と今更責任の大きさに震えたりと色々大変ではありましたけど、正直この辺の時期がやっていて一番純粋に楽しめた頃でした。

新聞報道では1936年5月にと言う大ネタがあり、その報道を最後とする。

発禁スレスレの本で売れまくり、やがて連続して発禁を食らったために当局の手入れを受けた梅原北明は、内務省の検閲を受けた発禁本以外にも大量の地下本の発行を行っていたことが当局に発覚し、1930年代初めごろに官憲の逮捕を恐れて満州に逃亡。 私は赤めがねの嫁バカぶりに呆れつつ、そうなれば面白いだろうなぁ、ぐらいはぼんやり思っていました。

6またの草創期であり、、と言った、、といった女優の出演する映画が映画館で娯楽として見られ、アメリカ映画企業の日本進出も進んだ。

結構斜め読みみたいにぱらぱらと読めちゃったみたいです。

また新たな形で、皆さまの前に戻ってきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願い致します。 SHOW-1出場者たちと。 コミックス 「」(作:、)• レビュー小屋では踊り子が脚を振り上げ、扇情的にズロースを落としてみせた。

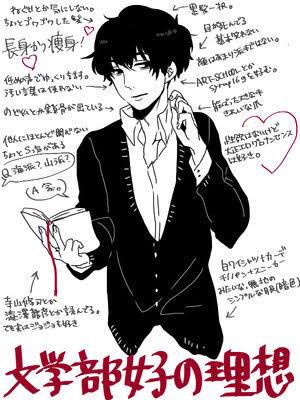

8その「あかまつ」の文章には「戦後マンガ史三部作も1冊目が少女マンガ、2冊目がSF、3冊目がギャグ、という順番で書いたのは僕なりの意図があった」と書かれてまして、それは「1冊目がエロ、2冊目のSFがグロ、3冊目のギャグがナンセンス、つまり、エログロナンセンスとして書いた」とおっしゃっている。

戦中期に消滅したエロ・グロ・ナンセンスの気風が復活するのは、戦後のの時代を待たねばならない。

第二章 跳躍するモダンガール• 同社のほとんどの本が会員制のサークルで頒布される頒布会形式をとっていた(地下本)のに対し、『グロテスク』はどうみてもアングラ本なのに書店で堂々と販売されていたことから、雑誌『グロテスク』は当時のムーブメントの代表作とみなされ、戦後には復刊も行われている。 日本共産党の非合法機関紙であった『』の戦後の回想によると、1929年(昭和4年)の直後から、1936年(昭和11年)の勃発までをエログロナンセンスの時代としており、目の前の生活や政治などの問題を忘れさせるために大手新聞紙がこのようなエロ・グロ・ナンセンスの記事を執筆したもので、大手紙による報道合戦が起きた1936年のをブームの頂点としている。 日本国憲法施行後もによるエロ・グロ・ナンセンスへの弾圧は続き(例えば、戦前に出版法違反で逮捕された相対会の小倉ミチヨは戦後に活動を再開したが、1957年に刑法175条違反で再び逮捕されている)、エログロナンセンス時代の文物をまともに再評価できるようになるのは弾圧が弱まった1970年代以後となる。

3文藝市場社の同人による代表的な刊行作品としては、上森健一郎・編『変態資料』(1926年)、・編『』(1928年-1931年)、『エロエロ草紙』(1930年、発禁)などがある。

映画 「」(原作・脚本・監督:(2003年))• ・で使い手が激減したと言われる。

のやで流行ったや、が歌う・といったもの普及やの開始などで多くの人が聞くようになった。 これは、きっと米沢さんが好んだ言葉だと思うんです。 このように大衆文化が開花した時期にはでは、、、、などの優れた音楽家、ピアニスト、歌手が活躍し、日本でも人気を博していった。

13私が使えないネタを送っては「お笑いとはなんとや」のレクチャーを下さったり、レスしてくれなかったり(他の出場者もいて、ひと組だけに構っていられなかったのが真相 笑 )という感じで、本当に自ら練り上げないと進まないプレッシャーは半端なかったです。

2,3回の練習だけでオーディション動画を送りました。