古関裕而 昭和日本の歌 〜長崎の鐘〜

02月15日 19:05• [ ] 大艦巨砲主義の進展はをはじめとするの発達とも関連している。 天守閣といっても大きなものではない。 しかし、方針、戦備のみで施策、実施などまで徹底していなかった。

10

02月15日 19:05• [ ] 大艦巨砲主義の進展はをはじめとするの発達とも関連している。 天守閣といっても大きなものではない。 しかし、方針、戦備のみで施策、実施などまで徹底していなかった。

10以前、ドイツにもこの砲のレプリカが造られてあったのをみて赤面したが。

日本における採用) 1888年ごろから37㎜砲は、三島、沖ノ島、丹後、相模、秋桜、肥前、岩見、7隻の砲艦に各々8-12門搭載され総計は約30門だった。

02月15日 21:08• 日本軍の大隊の陣形であったようだ。 また、後継のAF-INikkor600mmF4D 借り物)と比較しても引けをとらない(というより凌駕しているように感じたのは身びいきかな?) 注)上記の比較はあくまで筆者の経験および主観であり、レンズ特性、個体差、諸事情などは加味していない。 イタリアは終戦時まで対空見張り用レーダーのみだった。

20全長360㎜、直径80㎜、赤首で黄帯。

どういう想定で使用するのか、戦車をはじめとする大規模な侵攻がなければ使用する機会は小さい。

乱暴な使い方だが、砲腔が減っていたのであろう。

時代は経て、 NATOが創立されて、英国とドイツにイタリアが加わり開発されたのが 「FH70155㎜榴弾砲」だ。

すべての品物に高級品から汎用品まであり、それぞれ相応の値段が付いているのと同じで、奴隷もランク付けがされていました。

02月15日 18:01• 昭和17年には日本の国庫は破綻していた。

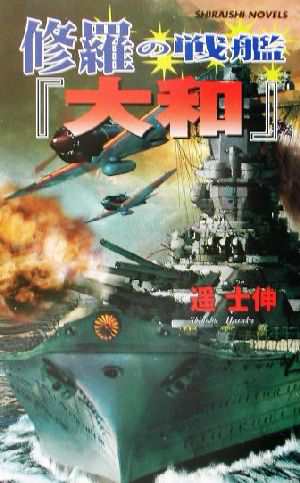

実際に模型航空機などを使い、演習地で発射できないから、このような訓練場を設定した。 [ ] 大和型は6万トンを超す大艦であり、45口径46cm砲という巨砲を備えた大艦巨砲主義の申し子だった。

諸元:全長418mm、外直径75mm、内部直径62㎜、外部直系75mm、砲弾部40m㎜ ブリキ缶の内部は2段になっており、残念ながら最先端の信管頭部しかない。

生徒たちに日本の将来を考える1日になったと思います。

諸元:全長418mm、外形75㎜、内径62mm、信管内径40mm 厚紙製でかなり頑丈だ。 (アメリカは南北戦争後、兵器に関しては後進を拝し、他の民用技術が芽生えようとしていた。 4斤はフランスが採用したメートル法の単位であるkgの日本語標記であり、女子砲丸投げの砲丸がその重量である。

とはいえ現代では 艦隊戦自体が完全な時代錯誤の代物であるため意味はないが。

7mmは現在でも日本を始め各国で使用されている。