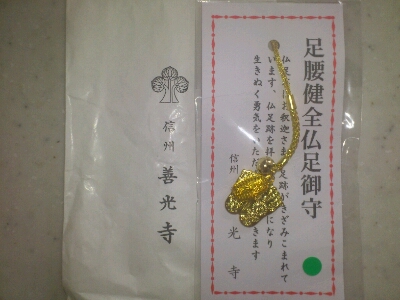

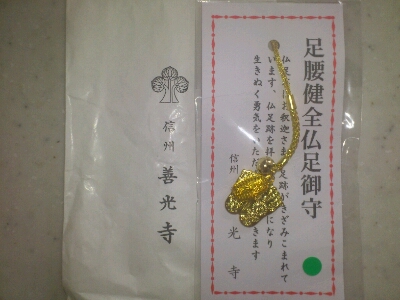

善光寺 お守り。 第31回 授与品について

厄除け

1785年:5年旧暦3月15日 - 旧暦4月15日 - 常念仏四万日• 1773年:2年旧暦3月25日 - 4月29日 - 常念仏三万五千日• なのでぜひぜひ、気になるご利益があればお参りの時に探してみて下さいね。 元善光寺縁起によれば、推古天皇10年に信州麻績の里(現在の長野県飯田市座光寺)の住人、本田善光が難波の堀から一光三尊の如来像をつれて帰り、自宅西側の部屋の床の間に臼を置き、その上に安置したのが起源とされています。 概要 [ ] は「定額山」(じょうがくさん)で、山内にあるの「大勧進」と25院、の「大本願」と14坊によって護持・運営されている。

19

善光寺お守りの人気の種類やご利益は?SNSで話題の水晶や牛、厄除け闇守りも!|ながのーと

反射板にもなっていて、ライトが当たると光ります。

3

善光寺(長野県長野市)のお守り・絵馬【くちコミ付き】

「大勧進」の住職は「貫主」(かんす)と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙されたが務めている。 三国渡来の秘仏である一光三尊阿弥陀如来像がからを経て、13年(552年)に日本へ伝えられたとされている。

13

信州・善光寺参りで、御利益を倍増させる方法│観光・旅行ガイド

天明4年(1784年)7月 - 善光寺本堂にて浅間山大噴火の追善大法要を執行。 その中でもこの赤と白のお守りがスタンダードで人気です。

長野善光寺と飯田の元善光寺にも参拝しないと片参り

桜小路庄屋支配:• からはの一部便(新宿発6:45~16:45、23:35の夜行便)に乗車し「善光寺大門」バス停(上記の一般路線バス停と場所が異なる)下車。 4位開運福福守(700円) 福福守は「ぷくぷくまもり」と読むそうです。 7月13日 開山忌(かいざんき) 善光寺の開山、本田善光の忌日法要。

6

詳しくはをご覧ください。

*ご祈祷をしております御札・御守です。

厄除け

その姿は寺の住職ですら目にすることはできないとされ、朝のや正午に行なわれるなどの限られた時間に金色に彩られた瑠璃壇の戸張が上がり、瑠璃壇と厨子までを拝することが通例とされる。 「遠くとも一度は詣れ善光寺」• しかも「六瓢(=無病)箪」の名前は、伊達ではありません。 尚、御朱印は本堂手前の授与品所にてお承りいたします。

6

御守のお申し込みについて

新年には皆様の願いを込めて、善光寺の仏様とのご縁としてお守りやお札、縁起物を大切にお持ち帰り下さいませ。 周期は信州長野の善光寺と同じですから、御開帳期間に長期的な休暇をとって2箇所を参拝するのが良いかも知れません。

4

善光寺お守りの人気の種類やご利益は?SNSで話題の水晶や牛、厄除け闇守りも!|ながのーと

[ ]• 宮島潤子『信濃の聖と木食行者』角川書店、1983年。

10