道元禅師の教え いのちのある限り 好んで愛語すべし

「証拠眼前なり」というのは、この証拠は目の前に現れているというのは、修行している修行道場が実際貧しかったわけでありまして、貧しい生活をしているんだけれども、とても煩わしさもなく、安楽で自在であったわけです。 愛語は愛心より起こり、愛心は慈悲の心をその本としています。 「古黄檗」、「唐黄檗」とも称す。

14

「証拠眼前なり」というのは、この証拠は目の前に現れているというのは、修行している修行道場が実際貧しかったわけでありまして、貧しい生活をしているんだけれども、とても煩わしさもなく、安楽で自在であったわけです。 愛語は愛心より起こり、愛心は慈悲の心をその本としています。 「古黄檗」、「唐黄檗」とも称す。

14また隠元禅師渡来時にもたらされた豆は、「インゲン」の名で親しまれ、日本中に広まった。

〔法嗣〕圭三衍監、語心衍誠。

道元さまは宋国に到着早々、阿育王山の典座 寺の台所の責任者 と出会います。 〔道号〕仙巌 岩とも。 阿育王寺の老 典座 てんぞ (修行僧の食事を司る役職)と道元禅師が問答する箇所である。

3道元禅師が修行されてから780年経過しており、しかも当時でも禅宗の各宗派が輪番で住持を務めている。

〔遺偈〕『西来楖栗振雄風 檗山幻出不宰功 今日身心倶放下 頓法界超一真空』。

〔住職地〕福岡・朝日寺、養徳院、広寿山福聚寺(第23代)。 よく読み、よく考える 以上が当該箇所の現代語訳である。 それは、道元禅師が諸国を遍歴するなかで出会った師僧の言葉を咀嚼することなく呑み込んだのと同じであり、およそ「学ぶ」という姿勢ではない。

18〔遺偈〕『四大非吾身 三界非我処 拾得一文銭 悠々入酒肆 喝』。

〔法諱〕連昉(はじめ桂園元昉、心蓮如昉)。

それくらい 道元禅師は「行い」を重視する人物としてのイメージが定着しているのである。

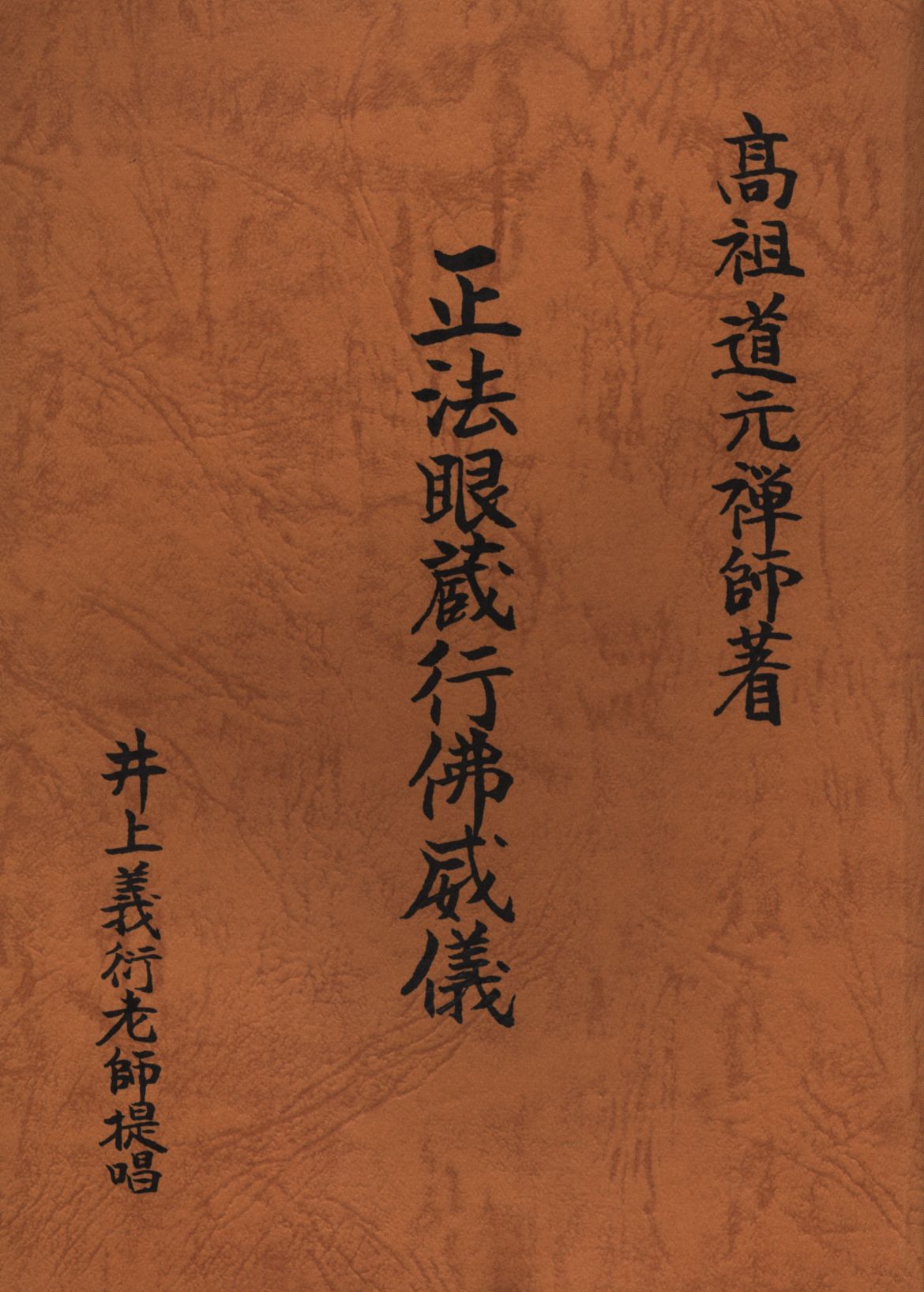

1.正法眼蔵(しょうぼうがんぞう) 道元禅師の教えの集大成が書かれています。

「知足の法は、則ち是れ富楽安穏の処なり」満足するという、そういうあり方というのは、そこのところに心の豊かさとか安らぎというものがあるんだ。

死因はとされる。

〔住職地〕興禅寺。 〔塔所〕塔頭・龍興院。

『永平清規 典座教訓提唱』、『赴粥飯法提唱』(各・西嶋和夫、、1991-92年)• 『』(えいへいこうろく、全十巻)• 〔師〕宇都宮・真福寺大方浄用。

〔師〕雅山翠。

詩偈や書に優れ、特に書は、木庵、即非とともに「隠木即」あるいは「黄檗三筆」と讃えられる。

欠けた瓦をひろって大事に持って帰ったところ、妻にはあきれ返る顔で笑われた。