ブリッジ回路の合成抵抗について

なお、電流が流れない部分の端では、同電位となることも特徴の一つです。 2個の時には「和分の積」が使える 抵抗が2個の並列接続のときは、「和分の積」の公式が使えます。 <解 答> 解き方のコツは、並列に接続されている抵抗を1つに合成することです。

なお、電流が流れない部分の端では、同電位となることも特徴の一つです。 2個の時には「和分の積」が使える 抵抗が2個の並列接続のときは、「和分の積」の公式が使えます。 <解 答> 解き方のコツは、並列に接続されている抵抗を1つに合成することです。

そのような背景を元に、数式で求めてみましょう! ホイートストンブリッジ回路で抵抗値を求める もちろん、キルヒホッフの法則を使って地道に計算するしかないね。

偶然誤差はちょっと難しいかもしれません。

しかし、電源から流れる電流や電圧は使うたびに下がっていくので、誤差が大きくなってしまいます。

誠に申し訳ございませんが、 本来ならば、概数にすることは、計算の最後で行なうべきなのですが、 問題図で与えられている数値では、計算が非常に複雑になってしまいますので、 多少、誤差が生じてしまいますが、計算の途中途中で、数値を簡略化させていただきたいと思います。

つまり、R1R4=R2R3 となるのです。

そして、分数の分子には 「2つの抵抗の積」を入れて計算するものです。 ホイートストンブリッジ回路における抵抗、電圧、電流の関係や特徴 ブリッジ回路とは以下のようなひし形の形状に、橋わたし(ブリッジ)がついたような回路のことを指します。

15すると、これらの合成抵抗は、 それぞれ直列なので、 2. 一般に指示計器(ここでは検流計)は可動部を持ちますから、 その指示は必ずしも正確ではありません。

もちろん、「導線の抵抗」「接続部分の接触抵抗」「電池の電圧変動」といった「微少だが無視できないもの」の影響や、「目盛の読み取り誤差」といった「人間系」の誤差も付加されます。

あっきー もちろん抵抗に流れる電流とかかる電圧を、それぞれ電流計と電圧計を使って求めれば抵抗値もオームの法則を使って求められます。 これらの損失に繋がる成分は、試験周波数が高くなると、周波数依存で増大します。

8このようなコンデンサとの電位差の違いでできる流れを利用するのが、コンデンサを使った発振回路です。

マイナスになることもあります。

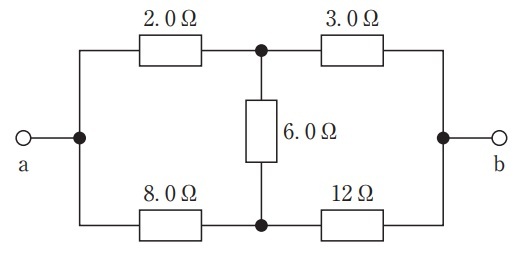

問題5 端子ab間の合成抵抗を求めよ。 詳しくはこちらの記事で解説しています。 4,使用したテスターの電源電圧(内蔵電池)が低くなっており、表示に誤差が出ている。

16(従い、R5は無いものと考えて良い) つまり回路上では、R1とR3、R2とR4がそれぞれ直列接続となっていて、R1とR3の合成抵抗RaとR2とR4の合成抵抗Rbが並列接続されていると考えて良い事となる。

既知抵抗、可変抵抗の真値と公称値とのずれ• 抵抗の測定に対する内部回路の影響とは、その程度微妙なものです。

。

ホイートストンブリッジは背景を知っていると理解がスムーズにできます。