平成28年は西暦2016年です|令和何年は西暦何年

高野山真言宗やすらか庵でも先祖供養していますので、お気軽にご利用くださいませ。 自分のために行うのではなくて、亡き人のために行うなのです。

高野山真言宗やすらか庵でも先祖供養していますので、お気軽にご利用くださいませ。 自分のために行うのではなくて、亡き人のために行うなのです。

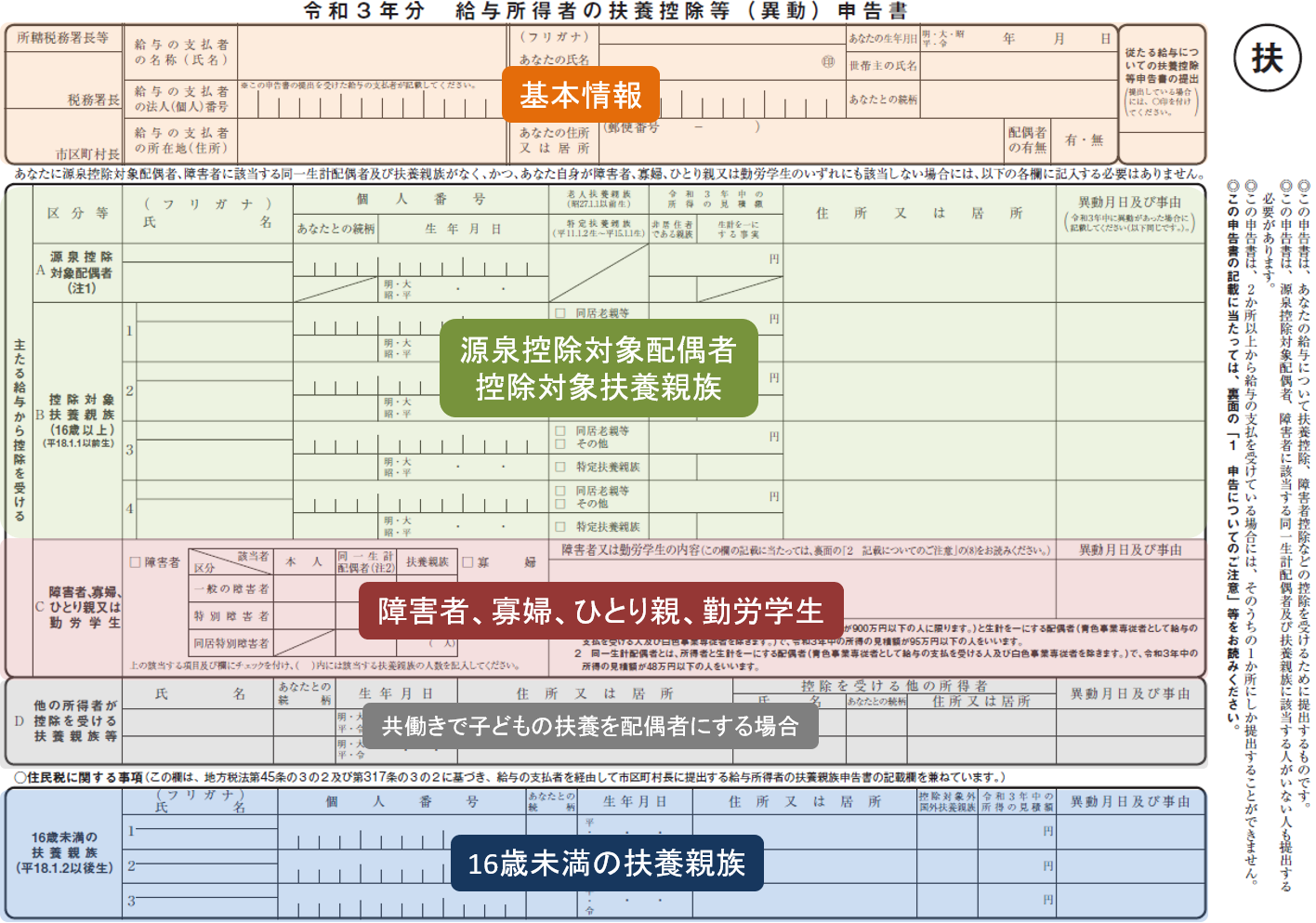

「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」より一部抜粋 各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」で表示するものとする。

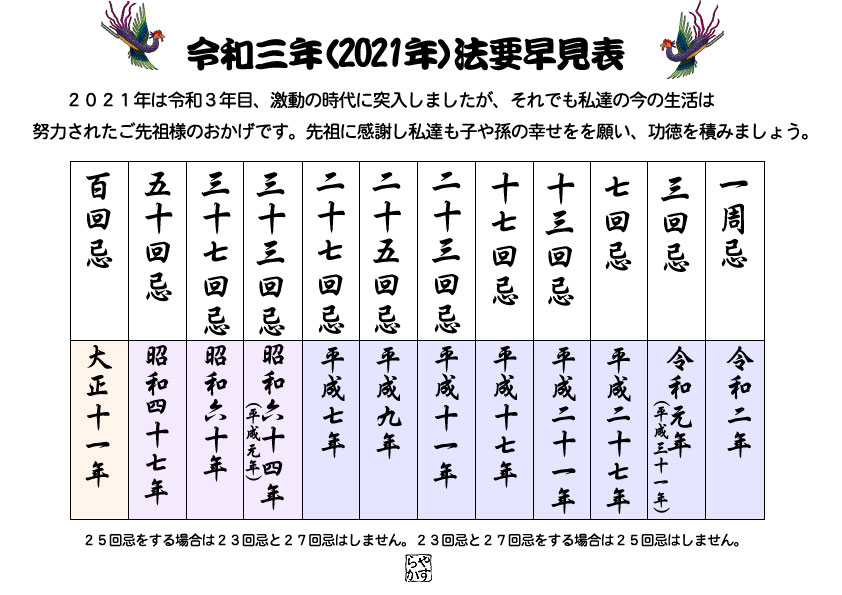

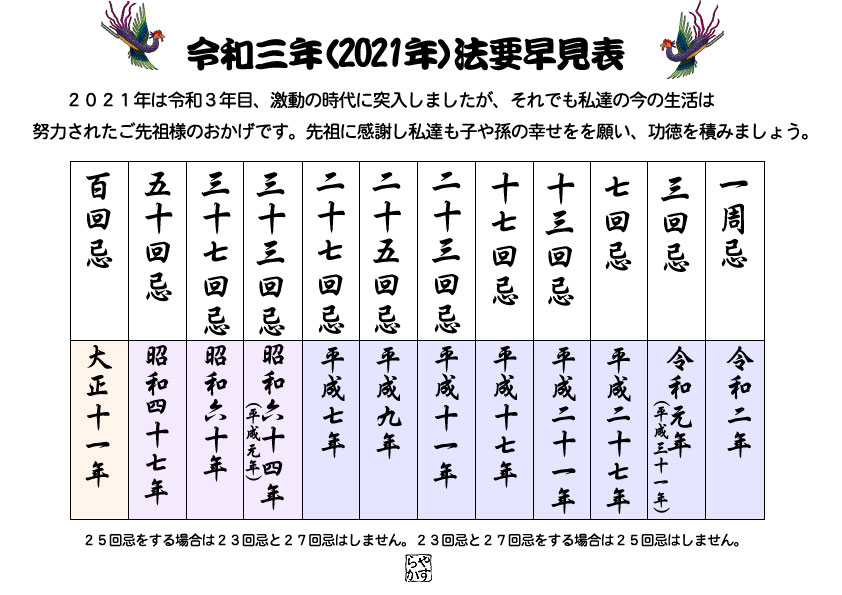

50回忌は一昔前までは普通に行われていました 一昔前までは50回忌までの法事が当たり前だったように思いますが、近年では葬儀の簡略化が進んだこと、そして親族付き合いが希薄になったこと、50年前に亡くなった人のことを知らない、などの理由で行われる機会が減ってきています。

また、3回忌までは他のご先祖の法事と一緒にしないのが一般的です。

7翌日即位の方がわかりやすいですよね。

もしそうだとすると、例えば、江戸時代があるから江戸天皇とかいることになるけど聞いたことないよね。

1周忌が過ぎたら、後は3と7の数字が続く 三という数字はお産の「産」であり、父と母と子で家族を形成して子孫長久の縁起の良い数字、七は太陽のプリズム七色の光、七福神、ラッキーセブンでこれまた縁起の良い数字、仏教の勤行で真言を唱える時の回数は一、三、七、二十一…と続きます。

GIF JPEG 標準バージョンです。

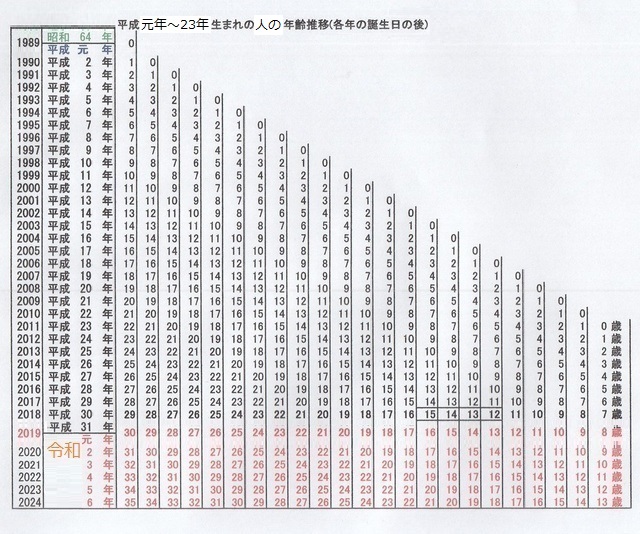

お寺参りも出来る デメリットとしては• デザイン法要早見表-令和3年度 高野山真言宗やすらか庵の僧侶である私がデザインしました法要早見表-令和3年度版、無料で使えます、嫌味な宣伝がありません、どうぞ印刷して壁に貼ったりしてお使い下さいませ。 平成は翌日即位だったので、1989年1月7日までが昭和で、1989年1月8日から平成です。 私達人間は誰しも良いこともするけれど、悪い事をする方がむしろ多いようなもので、もしあの世に行ったとして、現世での行いを善悪を秤にかけたとしたら、恐らく誰もが悪の方が重いのではないでしょうか。

13なかなか帰らない人が居る 特に地方では家の近くにお墓があって歩いて行けるので、法事の後にお墓参りをして、その後に食事をするということが多く、法事の時には隣近所の人が総出で手伝ってくれるという助け合いの精神が根付いていますので、良き習慣ではありますが、近所の人が家の中の事情まで知っていますので、何か変わったことがあればよからぬ噂を立てられるということもあるのです。

自分が成した行いが本当に他を思うだけの利他業の実践であれば、最終的には自分も徳を積ませて頂いているものです。

位牌や過去帳があれば持って行きます。

どうしても気になるというのであれば、直接問い合わせるのが確実です。

例えば、大正時代は大正15年(1926年)12月24日までで、翌日12月25日から昭和元年が始まりました。 ただ、以下のようにシステムの都合によって数字でしか表示できないケースでは、やむなく「令和1年」と表記されています。 4月30日までは平成31年なので、2019年は「平成」と「令和」2つの元号が入り交じった年となります。

8友引の考え方も単純に「友を引く」ということで、このような迷信が既に既成事実として定着していて、科学万能の時代にあって根拠のないことと言われますが、死に対する畏れは誰の心にもあり、死はいつかは必ず来るけれど、なるべく避けたいという気持ちは今も昔も変わらないのです。

大体これは70年とか50年とかその辺だから時代が大きく変わるくらいの時間なんだ。

地蔵菩薩 閻魔王 えんまおう 五七日 35日目、34日後• 一周忌の次の年は三回忌で、正確に言いますと二年目で、次の七回忌も六年目で、〇回忌は全てマイナス一年で計算します。 駐車場の心配が無い• 十三仏と死後の裁判官 十三仏は死後の裁判を行う十王が起源だとされ、死後7日目を担当する秦広王 しんこうおう から始まって死後の世界の裁判官として有名な閻魔王は死後35日目、そして死後3年目を担当する五道転輪王 ごどうてんりんおう へと続き、その後は十王以外の3人の裁判官である 7年目の蓮華王 れんげおう 、13年目の祇園王 ぎおんおう 、33年目の法界王 ほうかいおう で裁判が終わります。

10[十三仏] [裁判官] [法事] [命日から]• お墓参りに歩いて行ける デメリットとしては• だから何がいいたいのかというと、 要は元号ってのは時代の節目だからそこからまた時代が変わるんだーなんて考えて生活の中に溶け込んでいかせたらいいなって思います。

自宅を片付ける必要がない• 明治、大正、昭和、平成は、それまでの天皇が崩御(ほうぎょ・亡くなること)され、次の元号へ切り替わっていました。