労災保険の「業務災害」と「通勤災害」は何が違う? | 元労働基準監督官社労士Blog

被災労働者等援護事業• この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。

被災労働者等援護事業• この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。

なお、このような場合には、各事業場毎に労働保険関係を成立させ労働保険料を申告・納付するか、(事業の種類が同じ場合に限り)本社等主たる事業場に手続を一括する申請(=継続事業の一括)を労働局長あてに申請し承認を受ける必要がある。

)でも登場し、支給調整基準を厚生労働大臣が定める際に、労働政策審議会の 議を経ることが必要です。

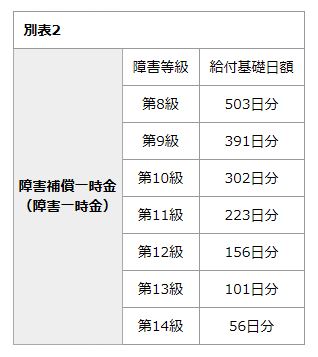

一時金の受給者の負傷又は疾病が再発した場合は、再治癒後に残った障害の程度が従前より悪化したときのみ、差額支給が行われる。

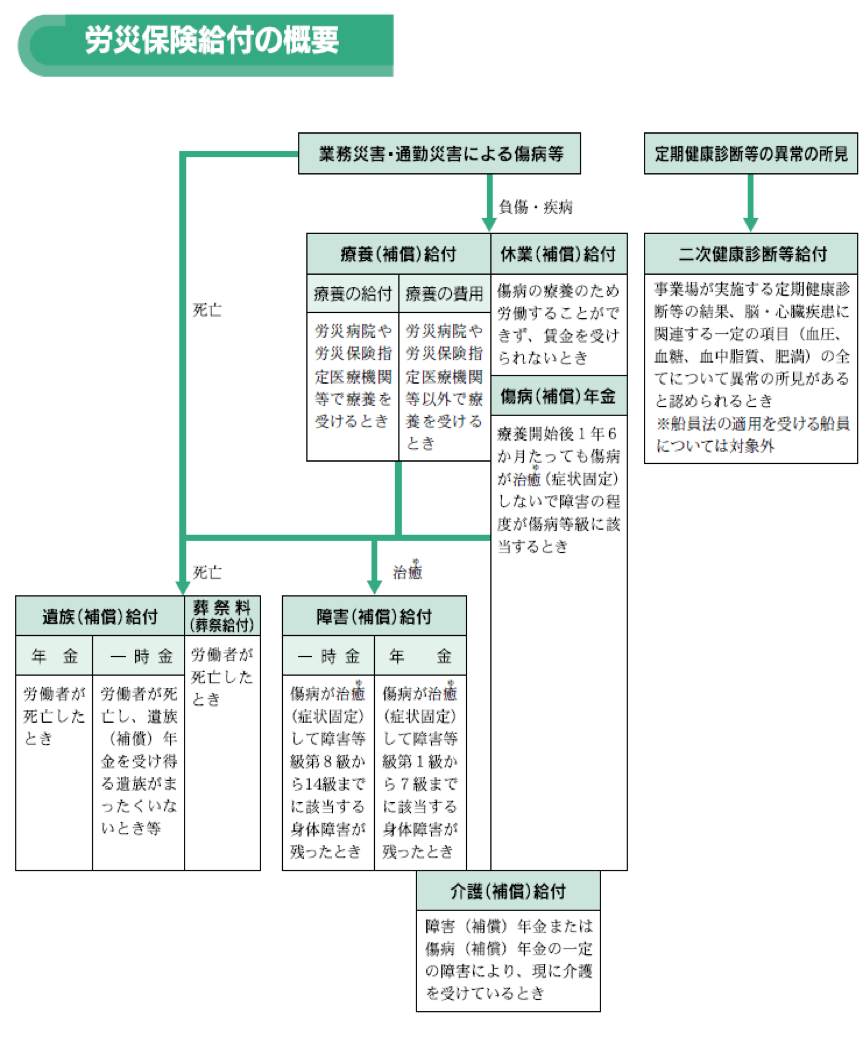

労基法上の災害補償と労災保険との比較について 労働基準法上の災害補償 労災保険における給付の種類 【遺族補償】 労働者が業務上死亡したときは、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

営業の外回り中に知り合いとけんかをしてケガをしたケースがよい例だろう。

即ち、労災保険制度では、前述の通り、通勤災害等を除き、労働基準法に規定する使用者の災害補償責任の事由が生じた場合に保険給付が行われます。 )、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの (労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。

4)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付 (第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。

労働安全衛生法第13条の2)が、一次健康診断の担当医が異常なしの所見と診断した検査の項目について、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項目については異常の所見があるものとすること(平成13年3月30日基発第233号)。

ただし実際の解雇に当たっては労働基準法第20条に定める手続きが必要である。 労働基準法に定める災害補償の価額の限度で行われる。 平成28年1月からは、遺族(補償)年金の申請には、申請者の個人番号の記載が必要である。

なお、新型コロナウィルスなどの感染症になった場合でも、業務中や通勤中に感染したことを証明できれば、労災が認定される可能性がある。

並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項 同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主 同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。

)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償 (以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。

13ただし、下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明になった場合は請求できません。

の平均給与額は、平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。

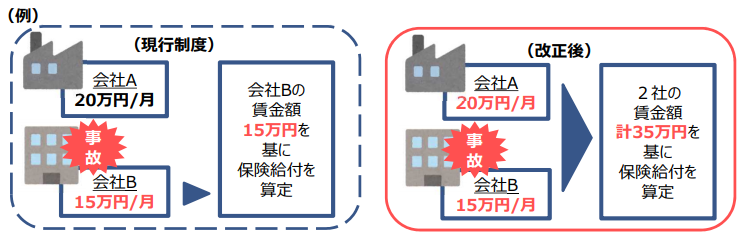

前回は、平成22年度に出題されていますが、複数事業労働者に関する改正もあり、そろそろ再出題の危険性があります(「迅速かつ公正」や「福祉の増進」といったキーワードにも注意です)。

以下「徴収法」という。

二 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定 (「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。 前払一時金を受給しても、特別支給金は支給停止されない。

労働者災害補償保険法 昭和22年制定。

上司のパワハラによって労働者がうつ状態になるケースもあるだろう。

使用する場合であっても、使用する日の合計が年100日未満の場合を含む。

労働者災害補償保険は業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の A の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の B の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

業務災害と通勤災害の法律上の取り扱いの違いを正しく理解しておきましょう。