新婚姻費用・養育費算定表-変更点2「基礎収入割合」「特別の経費」など

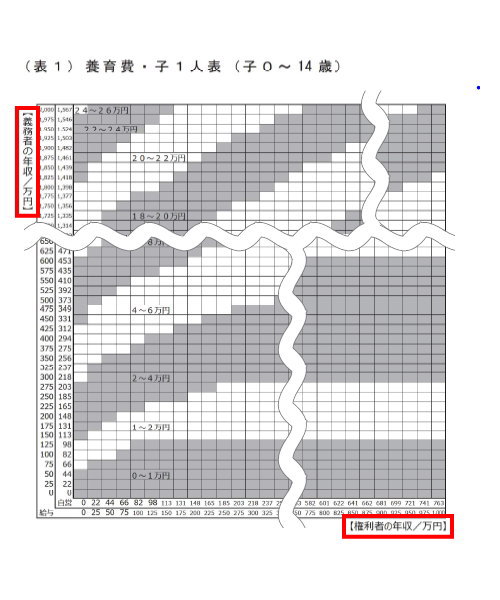

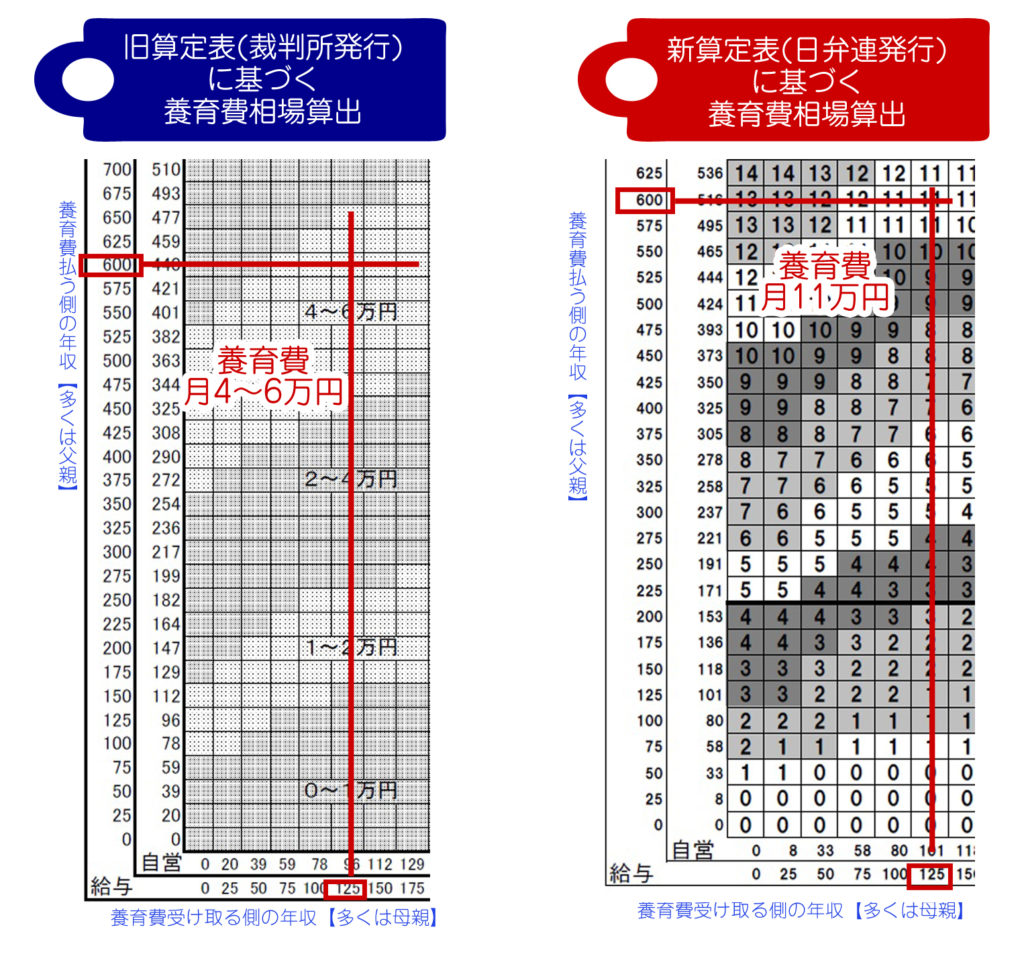

具体的な事案に応じて修正してください。 いずれにせよ、養育費を決める前にはこの養育費算定表を手元に用意して話し合いを行なった方が話し合いがスムーズに進みます。 なお、両者の違いは、次のとおりです。

1

具体的な事案に応じて修正してください。 いずれにせよ、養育費を決める前にはこの養育費算定表を手元に用意して話し合いを行なった方が話し合いがスムーズに進みます。 なお、両者の違いは、次のとおりです。

1原則通り、ローンは考慮せずに相手の支払い義務者の年収を基にして算出します。

仮に「月2万円」多くもらえるのであれば、10歳の子が20歳までの10年間もらうとしたら、「240万」円の差がでてきます。

養育費等が決まれば公正証書に残すこと 算定表を参考にしながら養育費について取り決めても、実際に支払ってもらわないと意味がありませんよね。 ・源泉徴収票の場合・・・「支払金額」の欄に記載された額 ・市民・県民税の課税証明書の場合・・・「給与の収入金額」の欄に記載された額(「所得 金額」の欄に記載された額ではありません。 加算額については、 実際に私立学校で支払うべき授業料等を、養育費をもらう人(権利者)と支払う人(義務者)との収入で按分した額から、公立学校の年額の教育費を按分した額を控除した額が目安となるでしょう。

18現行の養育費算定表は基礎収入が少なすぎる点や、生活の変化や物価や税率の変動を反映していないことが問題点として指摘されています。

相手方が私立学校に行くことについて承諾していた場合• 離婚後の養育費の相場について詳しく知りたい方は、「」を参照してください。

合意内容は公正証書に残す 養育費について取り決めたことを将来にわたって確実に実行してもらうためには、公正証書として保存しておくことをお勧めします。

4このような場合にヒントとなる考え方を連載してお伝えしたいと思います。

今までの教育環境、教育歴が重視された例といえるでしょう。

すでにお伝えした通り、話し合いで決める際は、相場(養育費算定表)より、高くても低くても構いません。 ところが、実際のケースに置いて、相手方の年収を正確に把握している方は極めて少数です。 しかし一般的には,高校の学費の減額は養育費や婚姻費用には影響しないと考えられています。

16現状以上、日弁連の算定表以下程度の金額になることが予想されます。

すなわち税金等控除前の金額。

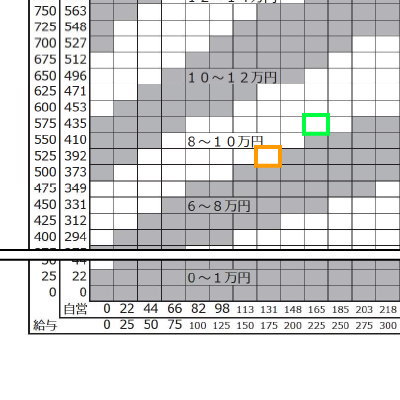

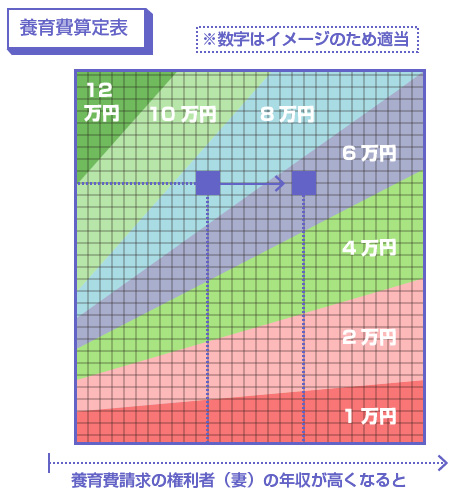

これらの位置を縦で見ると,どちらも,「8〜10万円」の枠の最も下にあります。 当然ですが, 残業が発生しない月には 残業手当も発生しません。 児童手当と児童扶養手当は年収に含める? 算出するにあたり、よくある疑問は児童手当と児童扶養手当を権利者の年収に含めるか否かについてだと思います。

12お子様がいる方が離婚前に考えておくべきポイントについて詳しく知りたい方は、「」を参照してください。

注意したいのは個人事業主や会社経営者です。

しかし、関わりたくないのであれば、弁護士に依頼する方法が考えられますし、相手の支払能力や意思の問題については令和2年4月からの民事執行法の改正によって解決できる可能性があります。

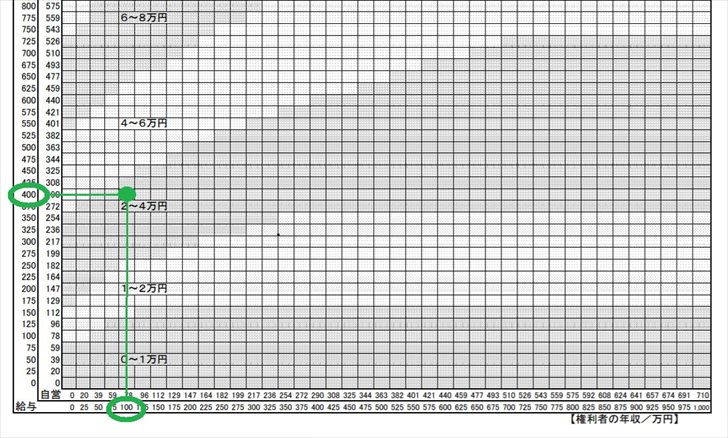

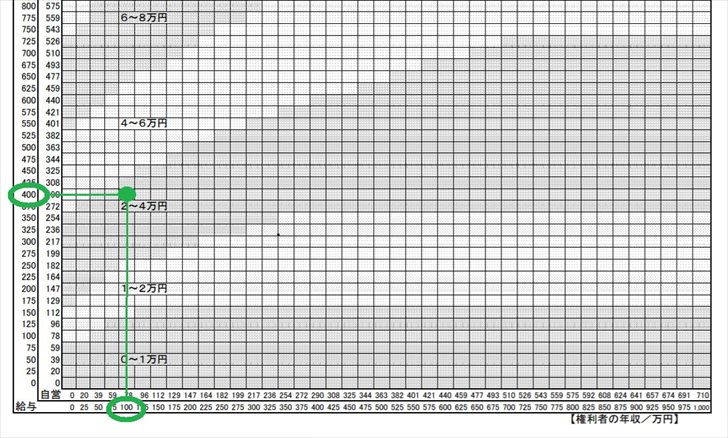

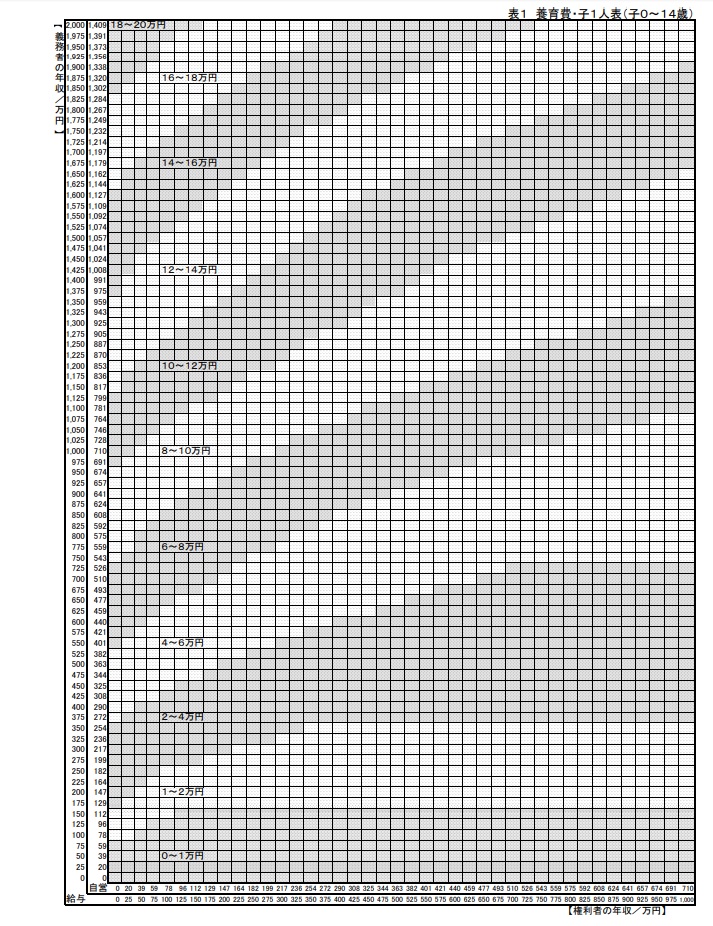

(1)基礎収入が4割から7割へ 養育費算定表では基礎収入というものから養育費が算定されています。

途中でデータのバランスを取るなどの加工がされていることが原因と思われました。

つまり、「養育費が支払われない」という事態だけは避けなければなりません。 扶養控除• あえて調停にする理由 ・調停が成立した場合に作成される「調書」には、法的な効果がある(公正証書を作成するのと同じ効果がある) ・相手と直接交渉しなくて済むので、相手の顔色を窺わず、主張したいことを主張できる ・弁護士を入れなければ、費用が安価で済む(数千円程度) ・比較的手続が簡単にできる メリットの多い調停ですが、デメリットをいうと、 ・養育費の金額は、養育費算定表の金額にまとまることが多い(算定表以上の大幅な増額は難しいことが多い) ・平日に裁判所に出廷しないといけないので負担がある などがあります。

7養育費についての公正証書による合意又は調停・審判・裁判等の手続きで決定された調書がある方で、相手方の勤務先がわかる方は養育費としての預金口座差し押さえ等の可能性が高くなります。

こちらも読まれています 夫婦が離婚する場合、親権者となった親は相手の親に対して養育費の支払い請求をできます。

この点,給与明細は,性質的に源泉徴収票(の支払金額)とは違うところがあります。

子の生活費指数は、子の年齢のみによって決まり、0~14歳の子1人につき55、15歳以上の子1人につき90と決まっている。

ですので、児童扶養手当が支給されたことで、養育費が減るのであれば目的の趣旨から外れるので、年収には含まれません。 そして,その分析結果を基に,子供が4人の場合の算定表を作りました。 9万円程度)。

3つまり、 この 養育費算定表を参照すれば、誰でも養育費の相場がわかるようになっています。

租税公課、職業費、特別経費はいずれも実額認定せず、法規や統計資料から導かれる標準的な割合(総収入に対する割合)によって推計する方法が一般化している。