頓死

途中から棋聖の肩書きに)に挑戦され、 4連敗でタイトルを奪取されてしまいました。

1811手詰めとか15手詰めとかそういうのならばもちろんあるんですけど、一手詰めはさすがにプロだったら……どんな一手詰めでも普通は1秒で全部、気がついていくものなので。

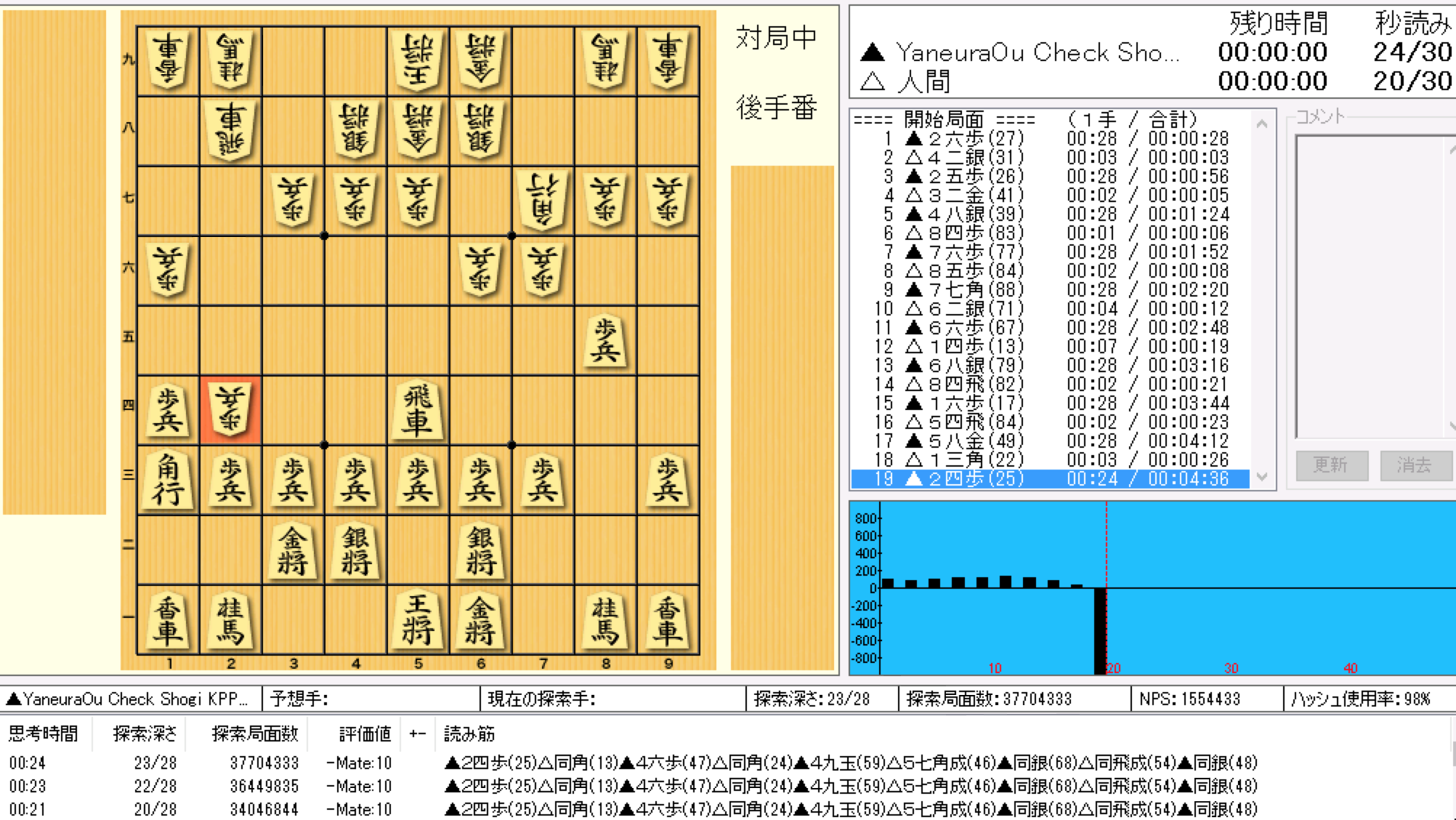

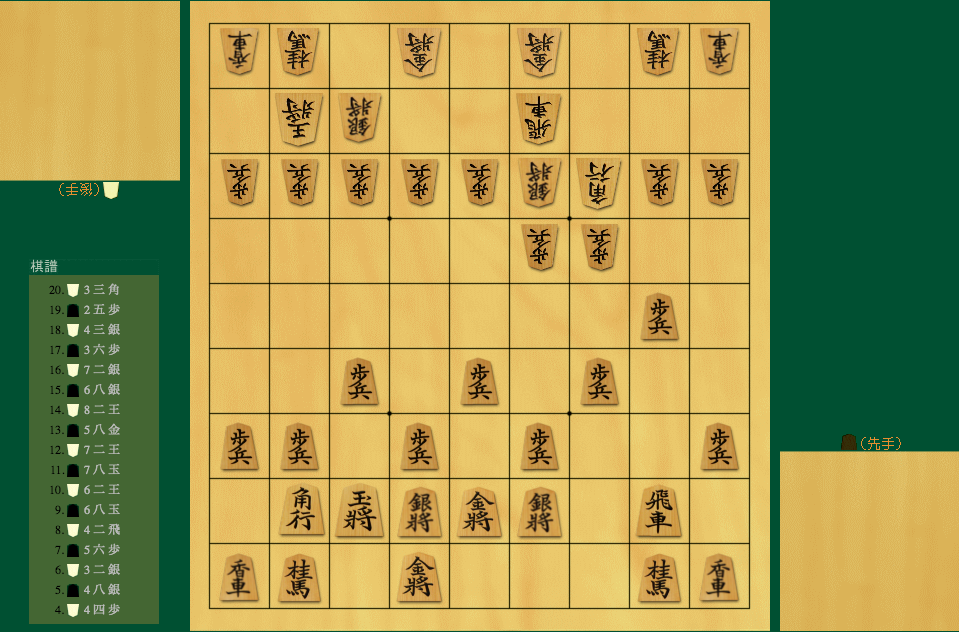

2008年名人戦 森内俊之名人vs羽生善治二冠 図は入玉を目前にして森内リードの場面で、9八銀と打ち、飛車を召し取りに行こうとした場面。

(中略)私が六段時代に公式戦で負けたことがあった。 驚くべきことに、羽生が一手詰めに気づいてなかったのである。 これでは激しい戦いなんてできるわけがない、ということで将棋で玉を囲うことは必須事項です。

9つるの: 羽生先生でもそういうことがあるんですか。

主には形勢を損ねている側の手段で、そのまま進んでしまうとどんどん悪くなってしまうため、勝負手を放つことで局面を動かしにいくのです。

玉形の方がやや広い意味で、玉を含めた駒の位置のことを表しています。 羽生: なるほど。 「指しまわし方が難しい」というのが最大の難点ではありますが、それをも克服できればかなりの力がついているでしょう。

2棋譜速報やタイトル戦の中継ブログがより面白くなること請け合いです。

おすすめなのは、とりあえず一冊将棋の入門本を買ってみること。

これは、詰めろをかけられた状態から 自分の玉の詰めろを解除しつつ、 相手の玉に詰めろをかけるというすごい手。

こういって歩打って、取って取って、いや、ちょうどぴったり間に合いますから、これは、あの、大逆転ですね。

自玉に詰めろがかかっていることには 気付いているが、 その詰めろを解除したとしても 自分が勝つ可能性はない。

加藤九段の記憶では、詰みを見つけた際に「あ、そうか」と叫んだ。

美濃囲いというのは、上図を見てもらえばわかるように、玉を2八におき、さらに金2枚銀1枚をいい感じに連携させてつくる囲いです。

以上、すべて名人経験者による悪手でした。 歴史に残る頓死 頓死を防ぐトレーニング方法を紹介しましたので、次はプロの将棋から歴史に残る頓死で決着した将棋を3局紹介したいと思います。 126手で広瀬竜王の勝ちとなりました。

16重要な要素は、 「形勢」です。

広瀬竜王は王将戦七番勝負へは初めての登場となります。

意味を説明すると、 「 一手受けたとしても 一手攻められてしまうから いつまでも形勢が好転せず、 それどころかだんだんと形勢が悪化していくので、 逆転の可能性がない状態」。

その他の攻撃的なと比べて狙いが分かりずらいというのもを学ぶ上での難しいところです。

もちろんまだ始めたばかりなのに実戦に手を出すというのは少し躊躇しがちではありますが、対局をこなさずに棋力は伸びません。

「待った」は将棋は基本的にはできないんですけど、やり直せるというか、印象に残っていると言われたら間違いなくその一局ですね。