個人 再生 と は。 個人再生とは(メリット・デメリットの解説)

個人再生と民事再生の違い | 個人再生手続|FAQ| 会社の破産・民事再生、個人の自己破産・個人再生の弁護士・弁護士8名・千葉の総合法律事務所(千葉県弁護士会所属)

官報で公告されます。 また,小規模個人再生においては,が行われます。 2住宅を残すことができる• 毎月の家賃や賃料を支払うことは,最低限度の生活を維持するために必要な支払いであり,支払いの不当性がないため,偏頗行為として扱われないのが通常です(ただし,滞納している家賃を支払う場合は偏頗行為に該当する可能性があります。

16

逆に、小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が比較的複雑である上、 債務者が手続進行を誤ると強制的に破産に移行することが多く(同法191条、202条2項2号、3号、231条2項、250条1項)、 法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは破産以上に困難である。

3 主債務者への影響に注意 主債務者と債権者間の契約書(金銭消費貸借契約書等)に、連帯保証人が破産や個人再生手続をしたときは、主債務の期限の利益が失われる場合があるとか、主債務者が別の保証人を立てなければならない、などと記載されていることががあります。

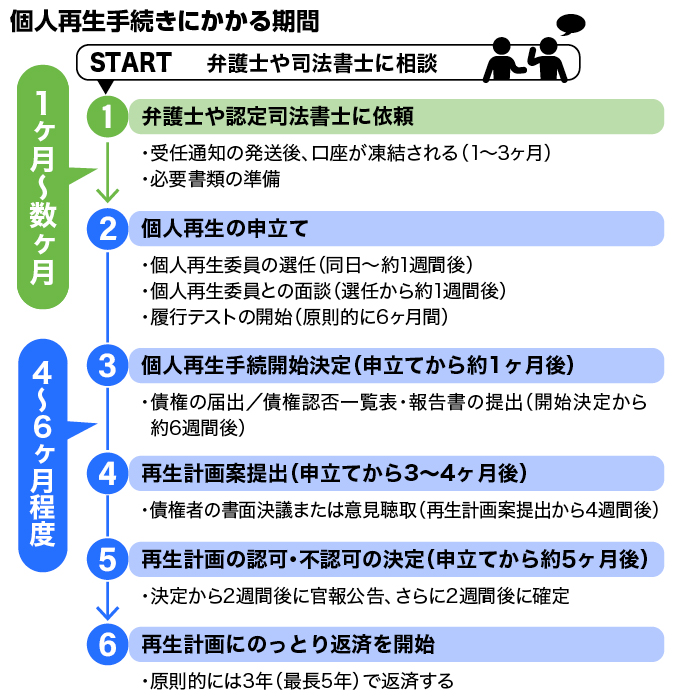

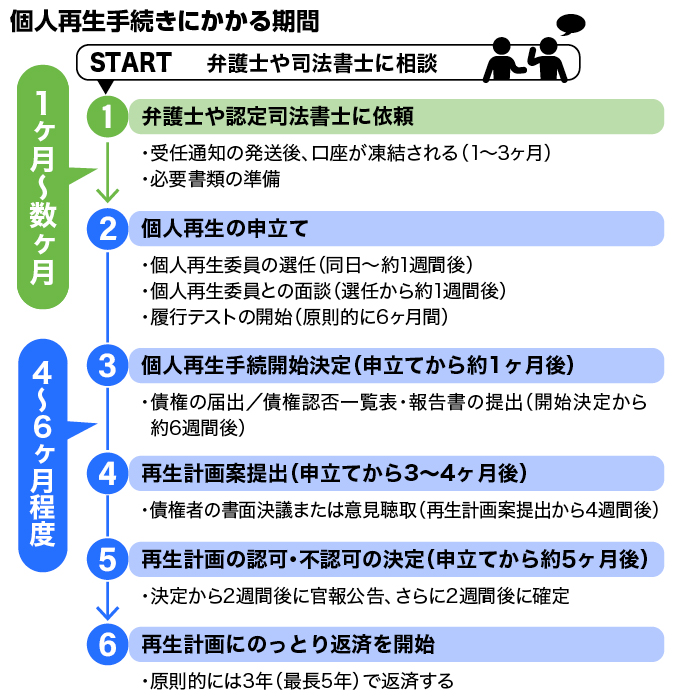

民事(個人)再生の手続・個人再生手続について

消費者金融やクレジットカード会社、銀行、親兄弟等の親族や知人、会社など全ての債権者が、債権の種類、発生時期、額などの関わりなしに平等に扱われ、債務額に応じた比例配当を受けることになります。 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合,最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」 例えば,500万円の債務であれば,最低弁済額は5分の1の100万円になります。

2

個人再生のメリット・デメリット

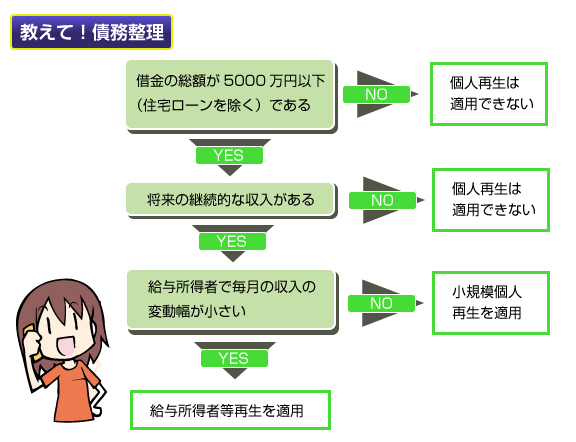

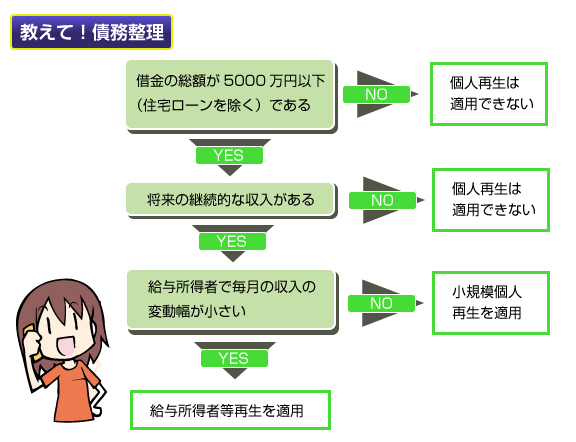

個人再生の場合は自己破産とは違い、手続き中に一定の職業 警備員や生命保険募集人 につけなくなったり、借入の理由 ギャンブル・浪費 によって申し立てが認められないということもありません。 しかし,住宅資金特別条項の対象となる住宅ローンは,その住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されている場合に限られます。 このうち,小規模個人再生とは,個人である債務者のうち,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続のことをいいます(民事再生法221条1項)。

個人再生のメリット・デメリット

自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。

基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合,最低弁済額は「基準債権の5分の1」• ただし、個人再生手続開始後も主債務者が遅滞なく弁済を継続していて、債権者から残債務の一括弁済を求められていなければ、保証人の再生計画案では、「主債務者が一括弁済を求められる状態になるまで再生計画による弁済を留保する」などの規定を設け、弁済を留保することになります。

自営業者であれば小規模個人再生、給. 一方、再生計画が裁判所に認められたとしても、計画通りに返済をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

個人再生開始時の銀行口座に関する注意

返済金額が少額で済むという点で,小規模個人再生の方が債務者にとって有利であるといえます。 住宅資金特別条項を利用する場合には, これらの要件を充たしていなければ,個人再生の再生計画を認可してもらうことはできません。 以上より,自営業の方は,小規模個人再生,サラリーマン等給与所得者は,給与所得者等再生もできますが,弁済総額が少なくて済むことから小規模個人再生を選択するということになります。

15

個人再生とは?特徴や任意整理、自己破産との違い

。 (同法231条1項)• 例えば、所有する自動車の価値が200万円になるのであれば、上の表での計算が200万円以下となる場合であっても返済額は200万円となります。 最低限返済しなければならない金額は,給与所得者等再生手続の場合,次のような計算となります。